北梁古民居老包頭的歷史文脈

日期:2016/12/14 11:59:18 編輯:古代建築

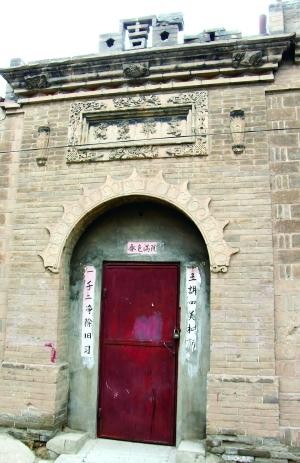

王家大院側門

精美的磚雕

修繕後的院落

保存完整的召梁二道巷

北梁是包頭市歷史文化遺產的重要組成部分,北梁的傳統民居更是老包頭自然、歷史和社會的產物,是包頭傳統文化的物質載體和重要文化遺產,是不可再生的人文景觀。在北梁棚戶區改造過程中,這裡保留了一片代表老包頭歷史的傳統民居建築群,共有19處古民居院落。規劃涉及范圍約13.6公頃,總建築面積約3.64萬平方米,計劃總投資約1.734億元用於保護修繕。

民族融合的縮影

包頭建城之初的北台地,俗稱“北梁”,召梁就位於北梁東側。受走西口的影響,內地漢人大量遷移到包頭,以召梁為主要聚居地。隨著黃河水運碼頭的繁榮,城市逐漸向南擴展,形成包頭古城。

在包頭市東河區文物管理所所長楊帆看來,召梁片區便是這一歷史見證的物質承載者。人們在這裡進行農業生產和商業貿易活動,對當時的社會經濟、文化交流、民族融合產生了重要的影響。召梁現存的19處古民居等歷史遺存建築,就是包頭城的歷史縮影。

記者采訪中了解到,受走西口旅蒙晉商的影響,以及由於包頭獨特的地域性、人文性特點,在充分考慮了防風防寒、排水防洪、防匪的基礎上,召梁一帶的房屋都是前低後高的單坡屋頂,門柱與牆面平行,大門洞采用半圓形磚拱碹,而且這裡的古民居呈現出商宅結合、坊宅結合的特點。

走西口工匠從蒙古族工匠那裡學會了制皮、辮氈、乳品加工等技術,制作出牧民使用的皮衣、靴帽、馬具、金銀飾品、木碗等,同時他們也把內地的釀造、木器加工、搾油、制磚瓦、鑄鐵、制家具等技藝傳授給了當地的蒙古人。伴隨農業、手工業的發展,商業貿易亦日趨繁盛,產生了“九行十六社”。

多元宗教文化旅游帶

2014年,包頭市東河區規劃局特邀清華大學建築設計研究院文化遺產保護研究所人員深入北梁棚戶區,設計策劃召梁片區修建性詳細規劃。同年9月,召梁三官廟古民居傳統街區被自治區政府列為自治區級文物保護單位。根據傳統民居保存現狀,確定保留了三官廟街8號、9號院,頭道巷5、6、12號院,二道巷1、2、3、4、5、6、10、11、12、13、14號院,三道巷2、11、17號院,共19處民居院落。

楊帆介紹,召梁二道巷為保護范圍的核心區域,西為召梁頭道巷、東為召梁三道巷,在19套院落周邊還將新建11套古民居院落,新建30多套單體古民居院落,此處將形成具有一定規模的古民居院落群。召梁周邊文物遺址較多,包括有自治區區級文物保護單位3個,即福徵寺(包頭召)、龍泉寺、南龍王廟,還有轉龍藏景區、東河(博托河)景區、太平橋等。另外還有漢傳佛教、伊斯蘭教、天主教、基督教、藏傳佛教匯集的特殊背景,該處將會形成以傳統文化街區為核心的多元宗教文化旅游帶,將被打造成為具有包頭特色的、有地方文化底蘊的歷史文化街區,促進包頭市文化旅游事業的發展。

王家大院的前世今生

走進保存完整的召梁二道巷,古樸厚實的晉系建築風格撲面而來,猶如穿越了時空一般,那些衣著樸實的老街坊們熱鬧地寒暄,互相打著招呼。老人們坐在拱圓形的門洞前曬著太陽,兩扇厚重的大門在歲月的侵蝕下斑駁不堪,大門背後是院落人家的柴米油鹽、喜怒哀樂。

在二道巷,規模最大保存最完整的數9號王家大院。這處院為兩進四合院落,布局嚴謹,結構完整,四面高牆,在大門上方有“吉”字花欄牆,門頭上磚雕四個大字“鸢飛魚躍”。正房磚瓦滿面門窗,東牆外另開側門,有一小院,上有磚刻琴棋書畫,一串串葡萄,寓意書香門第碩果累累。外側有曲線優美的女兒牆,正房屋脊上有精美的牡丹花磚雕。院落設計除了傳承中國建築的封閉內向,北面為尊等傳統外,還特別按塞北社會和自然環境加入了防風防寒、防水、防匪的功能。

因為老包頭城垣建在大青山台地上,北高南低,每到雨季洪水穿城而過,因此排水要快。包頭土匪在當時也是出了名的,土匪頭子在城內有深宅大院,自如出入飯館和茶館。城外匪幫成群,在土匪中還流傳著一句話,“妹妹想穿一身紅,等哥哥打下包頭城”。

顧名思義,王家大院原主人姓王,人稱“王大人”。他有一個二兒子叫王肯堂,生於1877年,從小就讀尹斯私塾房,1906年加入同盟會,1911年12月參加起義失敗後,逃至河西黑豆壕。1912年1月,王肯堂為閻錫山帶隊至包頭,後隨軍而行。清軍返回包頭報復革命黨人,放火縱燒王家大院,抄盡家產。南北議和後,王肯堂在山西晉軍當兵後從晉返包,成為革命元老。1919年,王肯堂在召梁二道巷口重建王家大院。1922年王肯堂在薩拉齊任保衛團團總,1926年10月8日,在老包頭大照壁被槍斃,時年46歲。王肯堂死後,原配妻子將王家大院賣給白姓人家。故現在召梁老百姓只知白家大院,而不知有王家大院。

年底修繕完工

記者采訪中了解到,北梁19處古民居院落的保護和修繕工程,通過招投標的形式由沈陽故宮古建園林工程有限公司中標,該公司曾對沈陽故宮、張作霖大帥府、哈爾濱文廟進行了成功的修繕。該項目的負責人王紹英接受記者采訪時表示,從2015年9月開工至今已經修復了3處院落。保護和修繕工程中最大的困難就是對院落中違建房屋的拆除,這些違建房屋嚴重破壞了古民居的原有風貌,將古民居擠壓的面目全非。為了確保古建築自身的結構安全,工人都是手工拆除後再用小推車運走,費時費力。

王紹英說:“在修繕工作中要保存文物建築原有的空間格局、結構、外觀、材料、工藝等信息,盡最大可能用相同材料,保留原有構建,使用原始工藝。為此,公司特別請來老工匠參照古民居原有的磚雕,采用傳統手工藝雕刻復制。修繕用的青磚、青瓦也均是從山西的磚廠特別定制的。院落的門窗是用紅松木制作,考慮到包頭氣候干燥,木料都經過特殊干燥處理,不易變形,安裝則是采用傳統的榫卯工藝。為了盡可能多地保存歷史信息,保持文物建築的真實性和完整性,公司還將請來經驗豐富的50位木工,80位瓦工同時分布在各處院落進行工作,預計今年12月,19處院落全部保護和修繕完工。”

走西口文化活態博物館

記者從包頭市召梁片區修建性詳細規劃中看到,這一地區未來會設計為活態的社區博物館,作為包頭市的文化名片,向人們展示老包頭城的歷史文脈。

包頭召梁地區作為包頭市走西口文化的重要遺存,山水格局、傳統街巷、文化古跡、歷史建築、歷史環境要素等物質文化遺存,以及表演藝術、傳統工藝、地方習俗等非物質文化遺產是街區價值不可分割的重要體現,必須實行整體保護。如今,作為包頭地區的文化名片,召梁片區要以傳遞包頭文化為其主要功能,而居住功能顯然無法滿足其傳遞文化的需求,所以需要對其植入新型業態,以激活建築空間。

除了保留原有“九行十六社”中部分現有還能使用的業態形式、戲台活動、廟宇活動等之外,還會加上茶餐廳,咖啡廳、酒吧等休閒娛樂空間,以及特色酒店、特色餐飲等消費型業態。通過保護與更新規劃的方式,全面展示包頭走西口文化悠久歷史,豐富文化底蘊和獨特的當地城市面貌。以全面的文化遺產保護為基礎,打造集傳統文化展示、傳統風貌與民俗體驗、企業文化展示、創意、特色商業休閒等多元功能於一體的走西口文化活態博物館。

- 上一頁:四百歲宣城惠濟古橋或被拆除

- 下一頁:桂林靖江王陵保護區被萬座私墳侵蝕