“三坊七巷”明清時期的古建風貌

日期:2016/12/14 11:55:40 編輯:古代建築

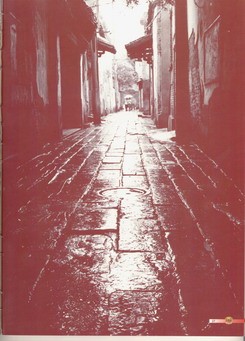

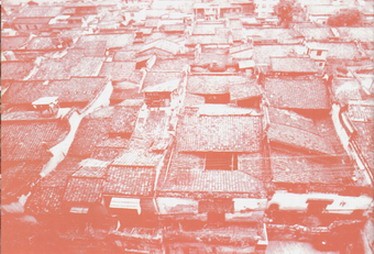

福州舊城區的“三坊七巷”,始構於宋代,明清時期繁盛,為其時士大夫及文化人聚居的街區,迄今舊貌猶在,多為明清時期的古建風貌,成為福州歷史文化名城的標志性建築群。

具體而言,三坊所指的就是衣錦坊、文儒坊、光祿坊;七巷則是楊橋巷、郎官巷、塔巷、黃巷、安民巷、宮巷和吉庇巷。

眾所周知,盛唐之際,福州已然為成為福建的政治、經濟、文化中心。唐、宋之時,中原人民曾有過大規模的南遷,到達福州的中原遷客亦不在少數,擇地拓居,就有不少的士大夫、文人雅士營居於三坊七巷一帶。就其建築平面鳥瞰,所謂“三坊”和“七巷”,是傍南街而形成的,其街區以南後街為軸線,東依南街,自北向南橫到“七巷”,而西片則組成“三坊”,形成了以南後街為中軸的“非”字形構築街區。街區裡的明清建築遺構,保留了福州地方建築的風格,同時又有歷代名流俊賢的故居於期間,為福州人文荟萃之地,因而受到政府的高度重視,於1988年被列為歷史文化保護區。

衣錦坊,舊名通潮巷,是最靠近西湖的坊巷,迄今仍保留有大小兩條“水流彎”的巷名,據傳當年西湖的潮水與巷內的溝渠是相通的。宋宣和年間(1119-1125),陸蘊、陸藻兄弟才華橫溢,名重一時:陸蘊官遷御史中丞,後任福州知州;陸藻以列曹侍郎出知泉州。賢昆仲“典鄉郡居此”,故名其居地為“祿錦”。南宋淳熙間,王益祥任江東提刑,仕歸而居此,遂改稱作“衣錦坊”。坊內有閩山巷、洗銀營、柏林坊等支巷。王益祥故居在坊之末端,稱“王厝園”。閩山巷內的閩山境,曾是明清二朝燈會集萃的所在,有詩贊曰:“街頭寶炬夜初開,一曲新詞怨落梅。怪底佳人為裝束,閩山廟裡看燈來。”

文儒坊,原名山陰巷,又名儒林坊。宋代國子祭酒鄭穆居此,裡人學風漸盛,後改名為“文儒坊”。坊裡先後居住過名人賢達不少,著名人物就有明抗倭名將張經;清雍正武進士、歷任福建提督、台灣總兵、九門提督甘國寶;清鹹豐進士、螺洲陳氏“父子四進士、兄弟六科甲”之冠首陳承裘;民國《福建通志》主編陳衍,以及清舉人何振岱、著名法學家柯凌漢、福州舊時工商巨賈尤賢模等人。

光祿坊,坊內因有“光祿吟台”題刻而名謂之。宋熙寧元年(1068),光祿卿程師孟知福州,除弊興政之余,會常住坊內“閩山保福寺”游吟,圭僧镌石“光祿吟台”以記盛事,師孟亦有詩詠:“永日清陰喜獨來,野們題石作吟台。無詩可比顏光祿,每憶登臨卻自回”。清時,林則徐亦喜游吟台,曾於此放飛了一只白鶴,後人勒石“鶴磴”以記林公美舉。二十世紀三十年代,郁達夫來閩期間,曾居於光祿吟台旁劉泉花廳。

楊橋巷,原名登俊坊,是七巷中最北端的巷子。巷西通楊橋而俗呼為楊橋巷,古代南後街燈市以楊橋巷是負盛名,有詩“黃樓月色楊橋水,照遍鐘山萬點春”為贊。民國年間,巷內居住了著名“台灣林”財團要人林爾康、林文坊等,還有多家銀行設立於此,故享有“財神街”之譽。巷裡的六十八號宅院,曾有林覺民和冰心先後居留過,今辟為“辛亥革命紀念館”。

郎官巷、宋代劉濤家居此間,其數世皆為郎官,故而得名。宋元豐年間,陳烈居巷中,曾作《燈詩》諷太守劉瑾索彩燈之酷,名噪一時。近代著名思想家嚴復晚年亦居此巷,他的孫女華嚴就誕生此間。華嚴曾作《郎官巷裡的童年》,記述往事頗詳。今巷口有楹聯,題曰:“譯著輝煌,今日猶傳嚴復宅;門庭鼎盛,後人遠溯劉濤居。”

塔巷,舊稱修文巷,五代時閩王王審知屬轄琅琊安遠使在此曾建木構育王塔,主“文運興盛”,故宋代陳肅改稱其為“興文巷”,不久又改作“文興巷”。南宋後塔圯,迄至清時,人們在巷內砌造一方小塔,以為紀念,並習呼之作“塔巷”。

黃巷,晉永嘉之亂,中原南渡遷。客黃氏來此聚族而居。至唐代,崇文閣校書黃璞居巷內,建有“黃樓”,“黃巷”由此而名焉。宋、明、清三代,這裡是當時社會名流和文化名人集居地,一度改稱“新美坊”、“新美裡”。有清一代,就有知府林文英、榜眼林枝春、巡撫李馥以及名士梁章钜、郭柏蔭、陳壽祺、趙新等在此間住居,傳留下諸多美好的話題。

安民巷,相傳唐末黃巢又軍入閩,軍至此巷時,曾出榜安民,於是有“安民巷”之謂。宋元之間,屢有更名,但“安民”一詞卻深入民心,傳承迄今。宋代名儒劉藻、太宰余深等先居擇居巷中,及至現代抗戰時期,新四軍曾在此設駐福州辦事處,今居址仍在。

宮巷,舊名仙居,巷內修築有“紫極宮”,巷口留有“古仙宮裡”石刻,故稱“宮巷”。這裡曾住居過清代船政大臣沈葆祯、民國海軍總長劉冠雄等人。

吉庇巷,俗謂“急避巷”,故稱“魁輔裡”,相傳宋狀元鄭性之曾居此間,少時貧乏,受屠戶欺凌;高中進捷後衣錦還鄉,縛殺屠夫,一時驚煞鄰捨,疾行超避,<閩都別記>載有這段故事,遂有“急避”之諧。至明代方才改作“吉庇”巷名,取意“吉祥如意,庇境安寧”,習沿至今。

- 上一頁:東陽北後周村村民眾籌修古建

- 下一頁:沈陽故宮清朝龍興聖地“歲修”