重慶寶頂山千手觀音修復用力過猛,金碧輝煌也是無奈?

日期:2016/12/14 10:54:43 編輯:古代建築

2013年3月4日,重慶市大足區寶頂山千手觀音底層修復現場,文物修復人員正在清除造像表面積塵。 CFP 資料

寶頂山石刻群大佛灣南崖第八窟,開鑿於南宋淳熙至淳祐(公元1174—1252)年間,至今已有八百余年的歷史。它由居於中央的千手觀音、兩旁的宗教故事浮雕,以及外側的三重檐方塔石雕共同組成。整龛高7.7米,其中千手觀音高3米,手830只,全由砂石雕鑿而成。

2013年3月4日,重慶市大足區寶頂山千手觀音底層修復現場,文物修復人員正在清除造像表面積塵。 CFP 資料

寶頂山石刻群大佛灣南崖第八窟,開鑿於南宋淳熙至淳祐(公元1174—1252)年間,至今已有八百余年的歷史。它由居於中央的千手觀音、兩旁的宗教故事浮雕,以及外側的三重檐方塔石雕共同組成。整龛高7.7米,其中千手觀音高3米,手830只,全由砂石雕鑿而成。

寶頂山千手觀音年代久、體量大、信徒眾,民間有“上朝峨眉,下朝寶頂”之說。每年寶頂山香會期間,千手觀音前都人山人海。然而因為風雨的蠶食,千手觀音出現了風化、脫落等現象。中國文化遺產研究院受命對其修復,修復項目負責人詹長法曾語重心長地說:“大足千手觀音修復的最大難點,就是‘修舊如舊’,因為它已經存在了八百多年……我們應該最大化地保留它的歷史信息。如果我們重新把它造得金碧輝煌,那是創造,不是修復。”

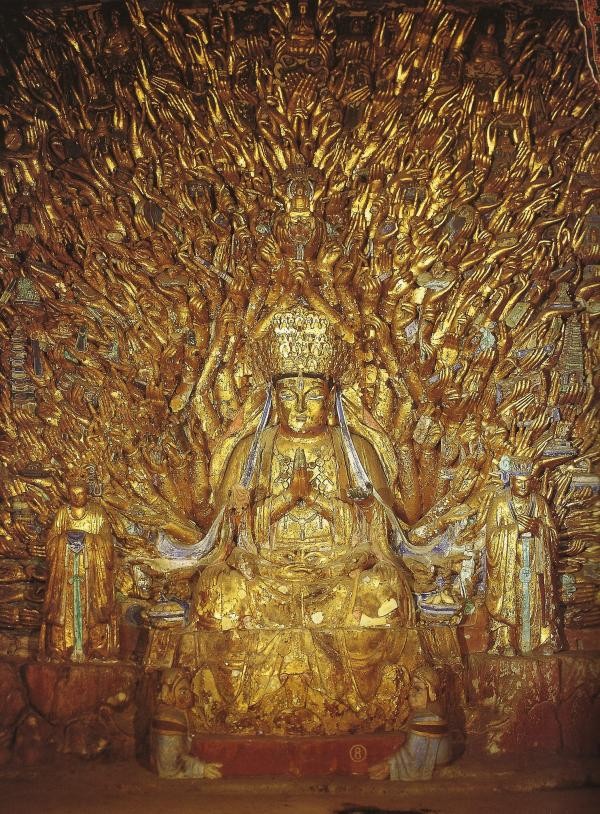

歷經八百余年的風雨蠶食,千手觀音像出現風化、脫落等現象,亟待修復

此項工程被列為“國家石質文物保護一號工程”,既沒有節約成本,也不敢偷工減料,並動用了各種科技手段,數百位各行專家參與其中,前後歷時八年。今年六月十三日,修復後的千手觀音終於現身世人。然而,卻是以一派“金碧輝煌”的樣子出現!既無法將其與南宋造像相聯系,也看不出任何古意。相對於官方報道的“一片贊歌”,民間收藏和美術界同仁大多對此深抱遺憾,網絡上則一片叫罵。那麼這個費時費工的修復工程問題倒底出在哪裡呢?

歷經八百余年的風雨蠶食,千手觀音像出現風化、脫落等現象,亟待修復

此項工程被列為“國家石質文物保護一號工程”,既沒有節約成本,也不敢偷工減料,並動用了各種科技手段,數百位各行專家參與其中,前後歷時八年。今年六月十三日,修復後的千手觀音終於現身世人。然而,卻是以一派“金碧輝煌”的樣子出現!既無法將其與南宋造像相聯系,也看不出任何古意。相對於官方報道的“一片贊歌”,民間收藏和美術界同仁大多對此深抱遺憾,網絡上則一片叫罵。那麼這個費時費工的修復工程問題倒底出在哪裡呢?

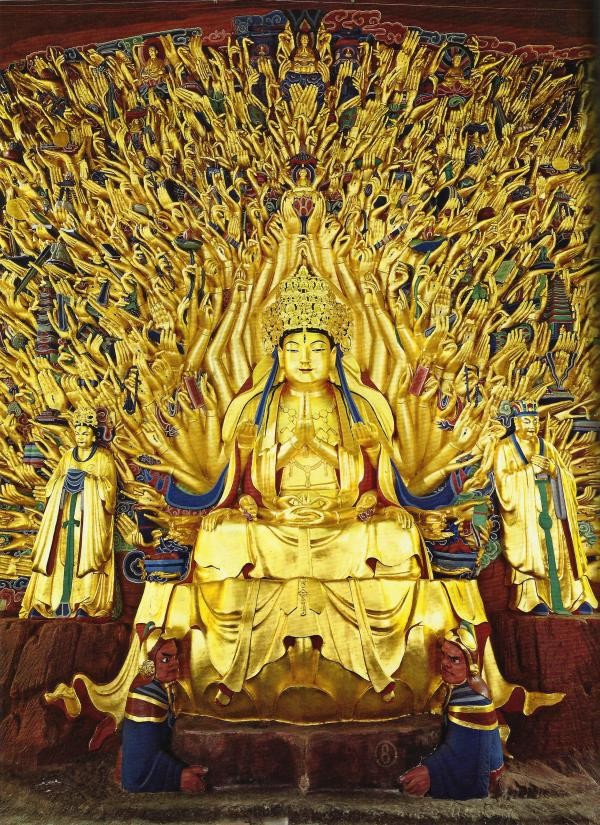

千手觀音像重貼金箔後靓麗如新

寶頂山千手觀音在整體修復前,已經做了兩年的較詳實的勘察工作(雖然也有意大利專家表示如果他們做,勘察和修復都需要至少十年以上)。據勘察,本來的修復方案確實是按照“修舊如舊”的理念進行的:首先將缺損病變的的金箔取下,進行清洗、軟化和定型處理;然後對裡層的石質進行加固(包括加固、脫鹽、補型等工序);最後,再將取下的金箔貼回原處。這一方法能最大限度地保持觀音的原貌,也加固了內層石質,可謂一舉兩得。

千手觀音像重貼金箔後靓麗如新

寶頂山千手觀音在整體修復前,已經做了兩年的較詳實的勘察工作(雖然也有意大利專家表示如果他們做,勘察和修復都需要至少十年以上)。據勘察,本來的修復方案確實是按照“修舊如舊”的理念進行的:首先將缺損病變的的金箔取下,進行清洗、軟化和定型處理;然後對裡層的石質進行加固(包括加固、脫鹽、補型等工序);最後,再將取下的金箔貼回原處。這一方法能最大限度地保持觀音的原貌,也加固了內層石質,可謂一舉兩得。

修復組選了三只不同部位、不同情況的手做實驗。遺憾的是回貼的金箔因為長年累月的侵蝕,很快會起翹和脫落,而且由於潮濕,回貼金箔的粘接材料“牛膠”還會滋生白色真菌。這一意外攪亂了原先的修復方案。本來這個時候應該停下來,重新制定一套方案。即使實在無計可施,那麼放棄重貼金箔的設想,在對觀音進行X光探傷“體檢”後,直接針對損害部位進行加固,各個擊破,也不失為可行之舉。

但不知為何,“重貼金箔”這一設想如此根深蒂固,乃至不惜要捨棄“修舊如舊”這一基本修復理念,於是一系列悲劇接踵而來。首先,用粘合性更好的天然大漆代替“牛較”做粘接材料,砂石觀音通體被刷了四層黑色大漆和一遍紅色大漆,觀音的原皮殼、包漿被全部覆蓋。然後,全部改貼亮閃閃的新金箔,據說有一百萬張,以至於金碧輝煌。最後,重貼的金箔表面必須重上彩妝。彩繪組蘇東黎說“起初,我們看到的千手觀音灰土土的,很不好看,而且色彩飽和度很低”。確實,原來的色彩只殘存20%,重上彩後當然是100%,靓麗如新了。

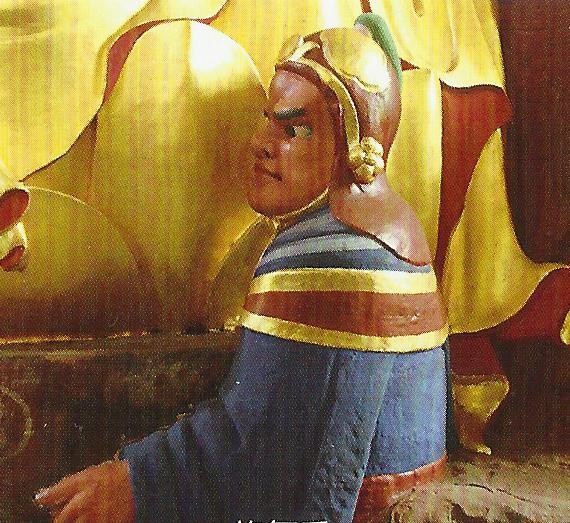

寶頂山千手觀音像局部彩繪前

寶頂山千手觀音像局部彩繪前

寶頂山千手觀音像局部彩繪後

此番“用力”修復之後,寶頂山千手觀音的歷史痕跡蕩然無存。這與國際文物保護准則中的“最小干預”和“可逆性”等要求完全背道而馳。為此,修復組辯稱:歷代都會重新裝銮佛像,即所謂的“重塑金身”,這既是出於宗教上的虔誠,也在客觀上保護了造像藝術。然而這明顯將“宗教修繕”和“文物修復”混為一談。“宗教修繕”是出於供奉者的虔誠,目的是使其煥然一新。而“文物修復”是出於對原物的保存,目的是最大化的保留其歷史信息。兩者雖然在一定程度上都可以延長原物的壽命,但是卻是兩回事,出發點不同,效果也不同。

寶頂山千手觀音像局部彩繪後

此番“用力”修復之後,寶頂山千手觀音的歷史痕跡蕩然無存。這與國際文物保護准則中的“最小干預”和“可逆性”等要求完全背道而馳。為此,修復組辯稱:歷代都會重新裝銮佛像,即所謂的“重塑金身”,這既是出於宗教上的虔誠,也在客觀上保護了造像藝術。然而這明顯將“宗教修繕”和“文物修復”混為一談。“宗教修繕”是出於供奉者的虔誠,目的是使其煥然一新。而“文物修復”是出於對原物的保存,目的是最大化的保留其歷史信息。兩者雖然在一定程度上都可以延長原物的壽命,但是卻是兩回事,出發點不同,效果也不同。

中國文化遺產研究院院長劉曙光說:“從東方審美觀念去看,千手觀音造像的修復原則和技法,就絕對應當和一般的石質文物修復有所區別……無論專家還是觀眾,關注的都不僅僅是病害的的祛除,還有對觀音造像所表現的‘法相莊嚴’、‘寶相神聖’的恢復或再現,有對觀音造像之美的要求”。筆者想請問劉先生,東方的審美就是十全十美嗎?東方的審美就可以逃避石質文物修復的基本法則嗎?“法相莊嚴”、“寶相神聖”必須煥然一新嗎?

事實上,一件文物的動人之處,並不是它的初始模樣,而是它與時間相伴形成的樣子,敦煌壁畫便是最佳的例子。未修復前的千手觀音雖然有很多傷,但能隱約看出原來的材質和工藝,歷代供奉和修復的痕跡,以及自然環境對它的作用。正是這些“不完美”顯示出八百年歲月的消息,讓人感到歷史的宏偉、個人的渺小,並心生敬畏,好比一張滄桑的臉龐比一張光潔的臉龐,更能給人以莊嚴和神聖之感。

今天我們倒底更需要一尊十全十美的,煥然一新的觀音,還是一尊有八百年歷史的觀音?如果僅僅為了滿足信徒或土豪們的心理要求,或者體現政府的“有所作為”,那麼用3D打印技術重興復制一尊,然後貼金上彩就可以做到,為什麼不能留下僅此一尊的原物?

況且整個寶頂山摩崖造像群,乃至整個大足石刻都是一個整體。如果此尊千手觀音修復得煥然一新,那麼石窟的其它部分怎麼辦?其它大足石刻造像又怎麼辦?是不是都要修成金光燦燦的樣子?如果整個大足石刻都金光燦燦,能夠想象將會是什麼樣子嗎?

此外,筆者還注意到這樣一個細節,修復項目負責人詹長法在修復後坦言:“修復千手觀音,我們都是一張白紙,都沒做過,根本沒有同類型的文物保護修復實踐案例可以借鑒。” 由此可見雖然此次修復,雖然國家重視,也投入了大量人力物力,但是修復團隊畢竟缺乏相關經驗,那麼為什麼不能從較小較容易的項目開始,慢慢積累經驗,一點點做起呢?一開始就接手難度最大的工程,又緊緊抓住表面“金箔”不放,究竟是什麼心理在作怪?

(來源:藝術觀 作者:思淵)