古鎮魅力:有“講頭”更盼有“看頭”(組圖)

日期:2016/12/15 23:02:48 編輯:古代建築

|

|

路仲古鎮距今已有1700多年的歷史了。與烏鎮、西塘、周莊等已經成為旅游熱點的江南古鎮相比,路仲早已染上了歲月的塵埃,顯得冷清了些,但這樣的原汁原味卻使她保持了一份歷史的真實。

路仲古鎮又像一顆遺珠,這裡有范蠡西施留下的傳說,有陸遜海昌屯田練兵的故事,因為南宋女詞人朱淑真,多了一抹淒美的愛情色彩,但了解者,甚少。6月4日,本報記者路仲探幽,追尋其中的故事,關注保護與開發的進程。

路仲人文底蘊深厚

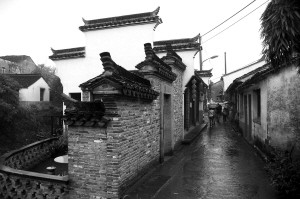

連日干旱,不料游走古鎮的日子竟迎來了一場大雨。雨水敲打青石板,為古鎮平添了一絲韻味。斜橋文化站的工作人員張林康做我們的臨時“導游”。通過他的講解,對路仲有了進一步的了解:路仲古鎮由渟溪港分成東西兩大塊,房屋多臨水而建,前河後街,其建築年代以清代為主,其中張子相宅、德義橋等建築年代可追溯至明朝。歷史上路仲水路交通發達,河邊均條石築駁岸,沿街建築為江南典型商鋪,臨河建築為江南水鄉特色的水閣樓,歷史上古鎮以管、錢、朱、張四大家族為主,留下了眾多規模較大建築考究的院落。

“泛艇過渟溪,兩岸人家齊。到門才咫尺,水漲板橋低。”三百多年前,當地有名的文士陸嘉淑描寫路仲的一首小詩,它以白描的手法,將水鄉古鎮的風韻牽一發而動全身般地蕩漾開來。但三百年後的今天,已難覓詩中繁華,只得憑借歲月的痕跡,遐想當時的場景。

“別看路仲已略顯破敗,但這裡絕對是個有"講頭"的地方。”小鎮孕育了一大批歷史文化名人,張師傅向記者一一數來,“像宋代女詞人朱淑真、清代著名醫學家王孟英、學者管庭芬、現代植物學家錢崇澍、醫學家錢崇潤、收藏家錢鏡塘、書畫家錢君匋、水彩畫家張眉孫等,都是優秀的路仲兒女。”

文人墨客多了,總少不了幾段茶余飯後的故事,其中要數宋代女詞人朱淑真的故事耐人尋味。朱淑真,號幽棲居士,生於仕宦之家,夫為文法小吏,有傳言因志趣不合,夫妻不睦,終致其抑郁早逝。也有傳說朱淑真曾作 “圈兒詞”寄夫,信上無字,盡是圈圈點點。夫不解其意,於書脊夾縫見蠅頭小楷《相思詞》:“相思欲寄無從寄,畫個圈兒替。話在圈兒外,心在圈兒裡。”夫閱信,次日一早雇船回海寧故裡,故事被傳為佳話。

但她死後,父母將其生前文稿付之一炬。現在,我們也只能從《斷腸詩集》、《斷腸詞》這些劫後余篇,探尋朱淑真的情感思想。

名人房屋多出租破敗

跟著張師傅,首先來到“朱淑真故居”。故居坐西朝東,走進大門,是十幾平方米見方的天井,屋檐下還晾著幾件衣服。

“房子出租給外地人了。”雖然,大伙兒都對朱淑真的詩詞與感情的關系很感興趣,希望能進故居瞧瞧,但張師傅的一句話,一下子澆滅了念頭。最後,我們從門外的展板上了解故居的一些概況:“五間木屋,東西廂亦為樓,上下均有廊,用材粗壯,枋雀雕飾精美,磚墁及擋扇門尚存。”

來到錢君匋祖居,又遭遇“鐵將軍把門”。從縫隙向內張望,只見閒置的房屋一片破敗,讓人頗感失望。沿著街,繞過幾個彎,來到張子相宅,這裡已經成了一個裝飾畫的倉庫,屋內不時有雨水從瓦片中滲漏進來。

“為什麼這些古代建築都成了這樣?”面對記者的疑問,張師傅擠出無奈的笑容:“很多路仲人早已不住在鎮上了,房子被出租了,搬進來了很多新路仲人。”

大片的房屋出租無疑對古鎮的保護形成了強大的“殺傷力”。市文保所副所長董月明告訴記者,“古鎮房屋出租數量眾多,一些房子都做了自行改造,不但破壞了古建築的原貌,還存在很大的安全隱患。”

走在路仲古街上,能看到“游千年古鎮”的紅色標語,只可惜百年前的繁華商業不再,只有零星的小店鋪,正在販賣一些生活必需品,街上鮮有背著相機的游客。一位佝偻著背的老奶奶與我們擦身而過,看見我們手拿相機,浩浩蕩蕩的隊伍,拋來了不解的目光,嘴中還喃喃自語:“做啥的啊?”

張師傅說,來路仲游玩的人,還只局限於來采風的攝影書畫愛好者和零星的一些大學生與驢友。

保護開發的曲折路

一盞盞紅燈籠搖曳在雨中,黑灰色的古建築映襯著,顯得格外耀眼。張師傅說,斜橋鎮政府已經把路仲的保護和發展放在了重要的位置。大半個月前,特地把斜橋鎮第二屆民俗文化旅游藝術節的舉辦地點搬到了路仲。

藝術節開幕前,鎮裡花了二十多萬元,對路仲進行了簡單布置:在古建築和道路上掛上了紅燈籠,制作了講解展板,在文保單位(點)附近進行標識。此外,還進行河道整治、環境美化,拆除了古鎮上的違章搭建。

民間,也有一批路仲人,時刻關心著路仲的發展。在古鎮的西南路口,放著一塊由民間捐贈,寫有“古鎮路仲”四個大字的石頭。今年5月,路仲東南方位又新添了一塊寫著“陸遜營裡”的大石頭,是由六名企業家出資一萬余元購買的。“大伙兒有錢出錢,有力出力,有熱情就出熱情。”張師傅說。

要想保護,甚至把路仲古鎮推廣出去,僅依靠這些,似乎還遠遠不夠。

記者從市文保所了解到,2003年,路仲古鎮已經被我市的文化部門列入了海寧市歷史文化街區。雖然舊有的“渟溪十景”已不復存在,但古鎮上還留有德義橋、德風橋、朱淑真故居、管氏藏書樓、張子相宅、錢君匋祖居、黃嶺梅宅、馮家廳、惠長廳等九個市級文物保護點(單位)。

今年,市文化部門出台了《海寧市文保建築保護修繕方案》,計劃用五年時間,對我市文保建築開展保護和修繕工作。其中,路仲古鎮的一些重要的文保點(單位)也列入了修繕的范圍。

但是,修繕和保護的工作並不像我們想象的那麼簡單。文保單位在開展修繕工作時,就遇上了難題。“由於路仲的文保建築的產權都是私人的,上門修繕可沒少吃"閉門羹"。”董月明說,“有的業主主觀上不想修繕,也有的租房者要求解決修繕期間的搬遷問題。為了確保修繕工作按時開展,接下來,我們還得上門做思想工作。”

保護開發進行時

“成都景觀”的啟示

路仲古鎮並非海寧歷史文化街區的“孤本”。目前,我市有國家級歷史文化名鎮1個(鹽官古城),省級歷史文化街區1個(南關廂),市級歷史文化街區3個(路仲古鎮、斜橋和長安)。

鹽官古城歷史悠久,人文荟萃;南關廂則是海寧有名的古街,頗具代表性;路仲古鎮、斜橋鎮曾經都是繁榮的商業區;而長安則以運河文化而聞名,每個歷史文化街區都有著自己的特色。但海寧歷史文化街區在保護和發展的過程中,遇到了不少瓶頸,即使是已經被列入國家級歷史文化名鎮的鹽官,也還在不停地探究保護和開發的課題。

歷史文化街區要如何保護和開發,成都給出了很好的文化產業樣本。如成都的歷史文化街區寬窄巷子,本是一個年久失修、幾乎被人遺忘的“城市孤本”。在政府投資5億元保護性改造後,現在,已變身為成都的“城市標記”。

成都人得出的結論就是:文物保護,既要高度重視,又要適度開發。重要的是要保留歷史街區的風韻和骨骼,繼承性地創造新的文化與場所,將城市記憶、文化片段、生活場景、商業空間有機融合。

近兩年,成都旅游拉動GDP經濟總量的21%中,一半以上來自這些新的帶有濃重文化氣息的“成都景觀”。

海寧也正向這個方向邁進。南關廂的第一期工程已經竣工。不久之後,南關廂將開展招商工作。“南關廂的定位就是歷史風貌展示,文化休閒利用。今後,除了人文展示外,還有餐飲小憩、古玩書畫、傳統商品等項目。服務人群包括海寧及周邊地區的人群。”董月明介紹道。

- 上一頁:上海大都會裡游古鎮

- 下一頁:夏日游柳江古鎮 賞美景嘗美食(圖)

熱門文章

熱門圖文