昆山龍鎮:千年古鎮越老越美

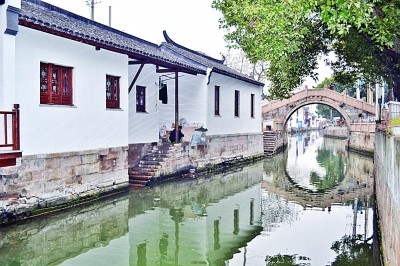

日期:2016/12/15 22:29:40 編輯:古代建築 “家家盡枕河”,正儀古鎮的小橋流水人家,令人向往。

“家家盡枕河”,正儀古鎮的小橋流水人家,令人向往。 |

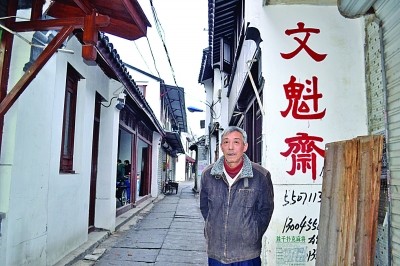

百年老店文魁齋的當家吳定元。

百年老店文魁齋的當家吳定元。 |

當地居民已開始忙蒸糕。

當地居民已開始忙蒸糕。 |

修繕之後的中老年活動中心。

修繕之後的中老年活動中心。 |

古鎮也有新小區。圖片來自網絡

古鎮也有新小區。圖片來自網絡 |

全國百強縣之首昆山,有一個新區和老街相連的正儀鎮。正儀鎮又叫“龍鎮”,有1500年歷史。如今,古鎮一邊全是新蓋起來的都市大廈,另一半則是小橋流水人家。現代與古樸緊緊相連,這樣的龍鎮過年是啥滋味?“新春走基層”的第二站,本報記者走進昆山龍鎮。

本報記者 李沖 彭昊 文/攝

現代風尚旁,有處“家家枕河”的古樸小鎮

“龍鎮”正儀鎮距離昆山市區只有9公裡。昆山的繁華全國聞名,但緊挨著它的正儀鎮,卻顯得非常古樸。鎮上有條古街,臨街便是一條橫穿小鎮的河,此河名為渭塘河,從頭到尾大約2公裡,形狀似龍,龍鎮的名字便由此而來。

正儀古鎮的橋很多,短短的河道上,分布有十幾座小橋。鎮上的路,也是被踩得發亮的青石板路。臨河而建的老房子,素面朝天,很多小二層樓,牆面斑駁。“家家盡枕河”的小橋流水人家的味道,讓剛從昆山市區過來的記者感覺恍若隔世。

剛進“三九”,龍街已是年味十足。臨街的人家,房檐下掛滿了腌肉,更多的腌菜和谷物,則擺在竹簍裡曬著。老人和婦女,在忙著整理年貨。百年不變的年味,在龍街上平靜地飄浮著。

然而,這並不是正儀鎮年味的全部。臨著古鎮,有一條鐵路,不時會有火車疾馳而過。而在老街的另一端,再步行近百米,就會進入一個非常現代的街區。那是“龍鎮”的新區,高樓林立,商場、餐飲和各種娛樂場所眾多,街上的行人,步履匆匆,一派都市風尚。

新街的年味,不像老街那樣,一眼就抓得住、一嗅就聞得著,要慢慢尋覓。走進超市,春節促銷已是熱熱鬧鬧,買年貨的人略顯擁擠。越大的理發店,理發的年輕人越多,他們做的項目都挺多,都是為了過年。各種飲料、小吃店,客人也開始多了起來。消費的依舊是年輕人,他們對記者說,這時候花錢都不太算計,至於忙年,那是老街上老人們的事。

留守老人向在外工作的兒女發出“過年邀約”

在蘇州市的古鎮中,“龍鎮”正儀的老街,更顯得老舊。鎮上的老人沈明坤對記者說,兩年前正儀老街建設有限公司掛牌,開始對老街進行修復。先期修復的君子亭及附屬設施已對外開放,河道裡的並蒂蓮已移植成功。

古鎮修復,沒有打亂鎮上人家過年的節奏。74歲的沈世振老人在正儀老街生活了一輩子,從鎮裡供銷社退休後和老伴林麗珍一直住在上塘街的老宅裡。記者到訪時,兩個老人剛蒸完年糕,打算給鄰居老友們送去,鍋蓋掀開,籠屜裡一塊金黃色圓糕熱氣騰騰。“今天蒸的是豬油糕,這個最好吃,鍋裡這一塊要有3斤半重。” 沈世振老人說,蒸年糕是正儀老街上忙年時家家戶戶都要做的,按照當地的說法,農歷二月二那天,大家都要吃糕,吃了腰板硬,一年做活都不累。每年到了這個時候,他們老兩口都要蒸年糕,今年買了200斤糯米,結果都不夠用,因為大部分都是送人的。等兒子、女兒回來過春節的時候,他們還會現蒸現吃。

沈世振老人告訴記者,他的太爺爺一輩是從安徽過來的生意人,看中了當時富甲一方的龍鎮是塊寶地,所以落了戶,他的父親在解放前則是正儀地下黨的創建者,以教書匠的身份從事革命工作,解放後當過第一任正儀鄉鄉長。紅色家庭的榮耀陪伴了他大半生,如今,兩個哥哥、姐姐現居西安、北京生活,自己的一兒一女都住昆山市區,兒子自己開了公司,女兒嫁人後在家做全職太太,因為離得不遠,經常能回來看看老兩口。

“過年,鎮上就熱鬧起來了。在昆山、蘇州甚至是上海工作的孩子們都會回來。這些天,鎮上的老人與孩子們通電話,都是說過年的事。”沈世振說,古鎮人家都向孩子們發出了“過年邀約”。

除了蒸年糕,腌肉也是古鎮忙年的重頭戲。每家廚房裡一口大缸,幾十斤豬肉、雞鴨塞進去,撒上鹽、糖、八角、花椒等調料,上面蓋上百十斤重的幾袋石子,隔天還要把肉再翻一遍,為的是受力均勻。“到了3月份就把肉掛在門口曬,這一缸肉好吃到明年夏天。” 沈世振說。

河水很清,流淌出揚名蘇滬的“青團文化”

緊挨著昆山市區的龍鎮正儀,河水很清。臨街的河裡,有人在用河水洗菜、洗衣服。沈明坤介紹說,渭塘河中的水與陽澄湖相通,水質很好。

由於正儀“越老越舊,越來越美”的美名漸漸外傳,如今到古鎮的游客也多了起來。但相較於周莊、同裡等地,游客平時就少得多,年前則更少。游客到正儀,都會買上一堆青團子,它和古鎮一樣,代表著年代,也代表著特別的顏色和滋味。

正儀的青團已有上百年歷史,其中最為有名的是文魁齋糕團店。記者來到文魁齋時,只見裡面冷冷清清。文魁齋當家人是68歲的吳定元,如果從他的祖父母開始算起,這已是這家老字號青團子的第三代傳人。但奇怪的是,他敞著門到別家串門聊天去了。

因為記者來訪,有人幫助找回了吳定元。他介紹說,青團子是一種“寒食”,民國初年,鎮上有一位叫趙慧的女子,刻意改變了青團的制作方法,用漿麥草搗爛取汁,掌握配比工藝使青團發生質的變化,此技術被後來成為“文魁齋”主人的12歲的陳娟英獲取,名聲漸起,揚名蘇滬。

可記者在古鎮采訪期間,並未發現青團子的蹤影。吳定元笑著說:“青團子的第一道工序是麥青水,而清明節前後是漿草麥生長得最嫩的時候,這時候做出來的青團子非常柔軟可口,鑒於漿草麥的生長時間限制,所以鎮上大部分青團店的生意也只有兩三個月。否則,沒有漿草麥,便只能用色素才能做成青團子,我們寧可不做,也不用色素。”

吳定元說,他現在已經開始忙了,只是在忙著做青團子的准備,這也是鎮上各家賣青團子的店鋪“忙年”的一部分。只是,這樣的忙,沒有“熱氣騰騰”的景象。他指著店裡擺放著的麻袋說:“這些都是過段時間要用的原料,我還在庫房裡准備了十幾缸的豬油,以待忙時用。”

穿鎮之河像條龍 正儀被人稱“龍鎮”

昆山正儀,為何被叫做“龍鎮”呢?原來是由形狀而來。正儀古鎮中央被渭塘河穿過,曾在正儀鎮負責宣傳工作的沈明坤說,“你看正儀古鎮的地圖上,渭塘河是龍身,上塘南小橋、下塘篩谷泾橋是兩個前爪,上塘北小橋和下塘太平橋是兩個後爪,尾巴向北伸到陽澄湖裡。頭呢,就是南面汽車橋附近,過去婁江邊上有個關帝閣橋,橋洞就是龍嘴,橋兩邊有兩口井和兩個廟亭,兩口井是龍眼,兩個廟亭就是兩個角。”依水而居臨河而建的鎮子,看起來也非常像栩栩如生的龍,故稱“龍鎮”。

正儀鎮位於昆山市西郊,陽澄湖東南岸,是昆山三寶之一並蒂蓮的故鄉,也是昆曲的發源地之一。此江南魚米之鄉據考古證實,已有6000多年的歷史。正儀古鎮,人傑地靈,歷來文化氣息濃厚,書法名家輩出。正儀明清兩代就出過擅長書法的舉人40多名。20世紀30年代,又出了錢大鈞和李肖白兩位著名書法家。正儀鎮民間書法扎實,底蘊深厚,尤其形成了獨具特色的地方文化,引起多方關注。1996年8月被省文化廳命名為“省級書法藝術之鄉”。

迎新年首項任務就是“撣檐塵”

“蘇州人的新年從隔年的臘月二十三四就開始准備了。”蘇州民俗博物館研究員沈建東向記者介紹說,准備工作的第一項就是打掃衛生,民間俗稱“撣檐塵”。

與其他地方一樣,蘇州也有新年貼春聯和年畫的習俗。蘇州的年畫和門神多出自桃花塢。過去,每到年節時分,總有小販走街串巷叫賣桃花塢年畫和門神,叫賣的唱詞也都是根據年畫的內容即興自編。

張貼完年畫門神,一切准備工作做好以後,還有兩件大事是絕不能忘記做的。這兩件大事被蘇州人稱為“過節”和“過年”。“過節”即是祭祀祖先和已故家人。一般在小年夜之前的一個夜裡舉行。過節是家中的私事,必要關門。祭祀過後家人才坐在一起吃年夜飯。

這種習俗至今在蘇州城裡仍為許多家族沿襲,成為吳地民間祭祀的重要組成部分。“過年”即為祭神,常在除夕夜(大年夜)前進行。舊時“過年”,大廳中要掛繪有八仙、菩薩等神像的“神軸”。供桌上供素齋和素饅頭、生面、茶酒,還有“豬頭三牲”(豬頭、雞和魚的合稱)。

諸如此類的“過年”大禮,因為過程煩瑣累贅,便在近代移風易俗過程中被蘇州人丟棄了。可是,除夕夜的年夜飯,蘇州人卻是在傳統的基礎上精益求精,吃得一年比一年講究。除了自家准備這頓饕餮大餐外,忙碌的現代人也會向蘇城各家酒樓預訂。像得月樓、松鶴樓等老字號如今都推出了方便的淨菜年夜飯。更有省事者,還將廚師一並請入家中燒年夜飯。除夕夜,是不可以吃粥的,因為粥是窮人吃的。蘇州人除夕在飯內放熟荸荠,吃時挖出來,謂之“掘元寶”。