河南社旗古鎮 賒出來的歷史品出來的生活

日期:2016/12/15 21:48:06 編輯:古代建築一座小小的河南古鎮,卻擁有九座城門;隨處走走,便可發現原本應藏於皇宮內院的裝飾———社旗,這個東漢劉秀曾賒酒,並借店旗起義的地方,清朝時便已發展成全國四大商業重鎮之一。雖然這裡早已歸於平靜,但曾經的輝煌積澱下來的文化底蘊,也早已滲透在小鎮如今悠閒的慢生活中。步入其間,似飲一杯醇香老酒。

賒出來的歷史,卻孕育茶香

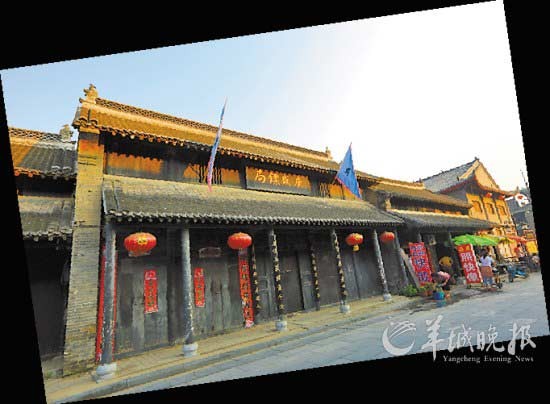

古道、古樹、古碑、古廟、古井……到處都烙有祖先留下的印記,這也讓河南南陽的社旗縣給人的第一印象原生態十足。也難怪,社旗是河南很早的居民居住地之一,小鎮恬靜悠然的生活稀釋著現代的壓力,古樸巍峨的建築夾雜著歷史的滄桑。

社旗悠久而特殊的歷史,讓這份古樸沉澱得尤為凝重。初來乍到的人難免疑惑,一座小小的鎮子,怎麼會有九座城門?原來,在東漢建立之前,劉秀在這裡賒賬並借店家印有“劉記”字樣的店旗起義。劉秀稱帝後,想起了社旗,於是便將當時他賒賬的興隆店改名為賒旗店,簡稱賒店。賒旗?社旗?隨著歷史的沿革,或許社旗縣的名字便被字變音不變地成了現在這個樣子。

其實在漢朝,社旗就已發展成中原有名的大鎮,到了清代乾隆嘉慶年間經濟更是達到鼎盛。清鹹豐年間這裡不僅修建了城牆,還模仿皇城的規制設立了九座城門。城池環城十六裡、高三丈六,馬道、烽火台等一應俱全。

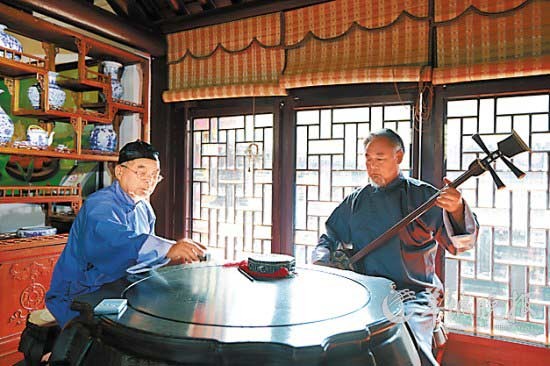

社旗當地文化活動豐富多彩

如今,走在這個恬靜的小鎮上,你能看到太多的雍容華麗,這不禁令人疑惑:那些本應該深藏皇宮內院的裝飾,怎會出現在一個河南的小鎮上?這個古鎮過去的商業為何如此發達?

“清初茶葉均由西客經營,由江西轉運河南再銷關外。”這段《茶葉雜詠》中的記載,道出了社旗鎮真正的歷史淵源。當時,山西商人把福建、浙江等地的茶葉集中到江西,而通過水路北上運到內蒙直至俄羅斯。這條在清朝興起的一條貫穿歐亞大陸的國際商路,正是我們今天所走的“茶葉之路”。社旗正是當時晉商 “茶葉之路”上最著名的水路碼頭所在地,於是匯集了各路商人富豪,小鎮便逐漸發展成“北走汴洛,南船北馬,總集百貨”的著名商埠,甚至跻身全國四大商業重鎮之一(其他為景德鎮,佛山鎮和朱仙鎮)。商人們來來往往,熱鬧得不得了。據說數公裡外就能聽見這裡的喧鬧。

不過,如今的社旗,曾經的輝煌早已沉澱在歷史長河中。遠離了喧囂的社旗,大隱隱於市,“窮忙族”不妨移步這裡,放逐於古香中,享受一段難得的慢生活。社旗那些古舊卻依然滋潤的老宅子,伸手便可觸摸,跨出腳步便能融進它的氣場。

社旗的每一根梁,每一塊磚,幾乎都有著上千年的歷史。而當地人的生活起居基本都沿著巷面展開。青石板鋪就的小橋、石板路上,人們悠然走過;院門口,大媽踏著縫紉機,像是在唱一首古老的歌;老大爺們悠閒地看報紙或下棋,小孩子們湊在一起做作業,或叽叽喳喳地嬉笑玩耍……時光仿佛倒流至上世紀80年代。

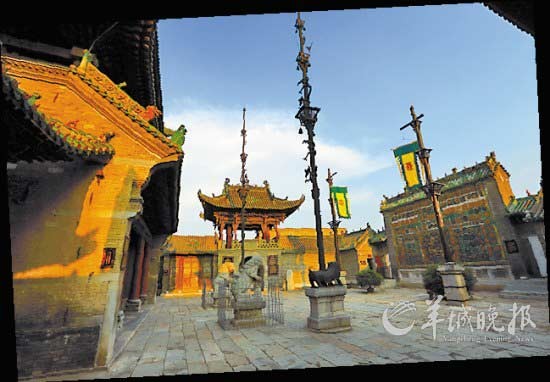

山陝會館有別於傳統古建平房四合院的建築風格

天下第一會館,比肩皇家戲樓

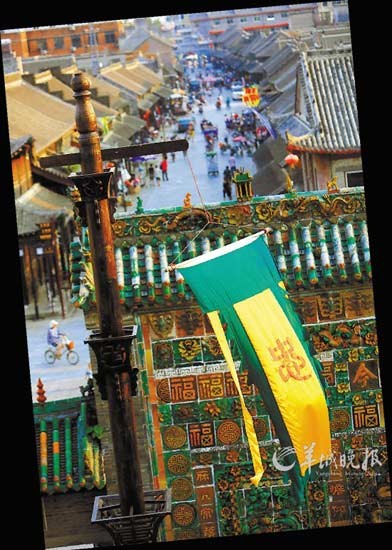

繁華的商業自然也為後人留下了豐富的文化古跡。號稱“天下第一會館”的山陝會館和“華中第一镖局”至今看起來仍華麗氣派。山陝會館造型非常奇特,木雕石刻,精妙絕倫,被國家文物保護專家單士元贊為“輝煌壯麗,天下第一”。著名古建專家羅哲文、鄭孝燮也曾對它發出了“高樓傑閣,巧奪天工,精雕細琢,錦繡裝成,公輸匠藝,壯哉斯館”的贊歎。

山陝會館坐北朝南,始建於清乾隆二十一年(公元1756年),到光緒十八年落成,共經六帝137年。站在會館門前,你會感覺到異常大氣———會館有別於傳統古建平房四合院的建築風格,中軸線上的建築居然有八九層高。屋頂則分兩層甚至三層重檐、曲線、直角巧妙結合。而建築上琉璃瓦的裝飾及各色圖案,襯托出這裡的雍容華貴。

會館內插在鐵獅子背上的旗桿直聳雲霄,高達17米多,用鐵2.5萬多公斤,堪稱全國之最。北邊名為懸鑒樓的三層古戲樓由24根巨柱撐起,高達 30米,共分三層。仰頭看,四根大方柱把樓的三層凌空擎起,很是壯觀。據說這樣的三層古戲樓,全國僅存三座,除北京故宮的暢音閣、頤和園的德和閣這兩座皇家戲樓外,懸鑒樓就找不到對手了。

山陝會館坐北朝南,始建於清乾隆二十一年

跟北京故宮比肩的還有琉璃照壁,是用一千多塊彩釉大方磚砌造起來的,仿九龍壁而造。壁的兩面飾有精巧剔透的“二龍戲珠”、“龍虎爭斗”,以及姿態各異的九條龍和福、祿、壽等圖案。進到會館,無意間居然發現了“龍”、“虎”的草書石碑,一打聽才知這竟然是慈禧太後的筆墨。一個民間建築能夠得到慈禧老佛爺御筆鎮殿,可見其當時的地位舉足輕重。不禁想到周圍百姓稱之為“慈禧太後第九座行宮”之說,不管是不是真的,反正慈禧老佛爺眼中,這座山陝會館絕對處於非同一般的位置。

此外,從山陝會館整體建築看,可謂是集南北工匠之大成,這還要從山陝會館的建造年代說起。據向導介紹,山陝會館始建於清朝乾隆年間,而在乾隆盛世時期,無論是建築還是各項藝術均達到了高潮期,加之當時社旗鎮的富甲們傾其財力邀請各地能工巧匠為其修建會館,這樣精巧絕倫的建築出現,也就不足為奇了。其實,之所以富甲們願意耗資修建這樣的建築,通過建築中的一系列細節,便可猜出一二。

首先,山陝會館以敬奉關帝為主,眾所周知關公除了是忠義的代表,更以武財神的一面成為更多商家追捧的大神。此外院中獅子腳下踩的串錢、仙人旁邊擺放的算盤,無疑不滲透著曾經的主人,對於金錢的期盼。“仁中取利真君子,義內求財大丈夫”這或許正是山陝會館文化的又一體現,其實整個社旗鎮的文化,又何曾不滲透著一種由生活而出的藝術那?

華中第一镖局,聲名震江湖

以山陝會館為中心,秦晉商人生意越做越大,他們的財物游走四方,安全成為最主要的問題。中國歷史上的十大镖局中的廣盛镖局,就在社旗賒店鎮誕生了。這家镖局曾經威震江湖,是華中地區唯一的大镖局,被稱為“華中第一镖局”。

賒店廣盛镖局就位於瓷器街北端路西。坐西面東,五間門頭,中為高大門樓,門前豎一高高的旗桿,上懸鑲有“廣盛镖”字樣的镖旗。內為一進三的大院落,分設會客廳、簽押房、倉房、镖頭居室、镖師居室、練武場等。如今已成為社旗最著名的景觀。

廣盛镖局曾威震江湖,被稱為“華中第一镖局”

說起廣盛镖局,還有一段頗有意思的小故事。镖局有個常識:“镖不喊滄州”,滄州是武術之鄉,各地镖局在滄州地界不再喊镖以表示尊重。而廣盛镖局的掌櫃戴二闾名聲大振卻恰恰是因為無意間破壞了這個規矩。戴二闾的新伙計不懂江湖規矩在滄州喊了一嗓子,結果引發了一場武林紛爭。滄州武界的尹玉文等三位武師不依不饒,但戴二闾的“形意拳”與他們過招時竟沒有吃虧。從此,“戴家拳”和“廣盛镖局”在江湖上更是聲名顯赫。

千年“背閣”,樂活民間

現在你依然可以在這個廣盛镖局的前面跟著師傅們一起打“形意拳”。與鄉親們一起感受那段往事。而在社旗,你還可以參加一項很有當地文化色彩的集體活動———“背閣”。

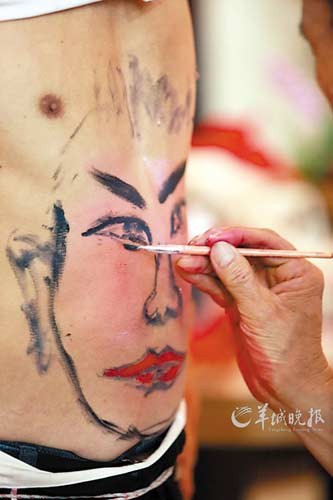

“背閣”是一種曲藝表演形式,2009年被列為“南陽市市級非物質文化遺產”。廟會中、節慶日經常會看到身著戲裝,化著臉譜的成年人,肩膀上扛著同樣穿著戲裝的小孩,他們或是坐在蓮花座上或是手拿兵器,表情可愛卻不失專業。

據考證,“背閣”源於唐宋時期,在社旗吸取了喜劇、曲藝、舞蹈等多種藝術元素,成為了一種具有地方特色,以及獨特魅力的特殊表演形式。這樣的表演,並非僅僅出現在舞台上,而是真正活在百姓身邊。如今“背閣”藝術表演已成為當地村民的最愛,許多村民自願加入到背閣表演協會,上至80歲老翁,下至5 歲孩童。沒有資金,他們自籌資金4萬余元,購買必要的演出道具。正是有了這種熱愛,才使這門古老的傳統民間藝術煥發出新的光彩。

- 上一頁:銅梁古鎮與龍文化紀錄片在央視播出

- 下一頁:爭創國家衛生城市 古鎮李莊在行動