幸福高原:從“驿道古鎮”走向大海之濱

日期:2016/12/15 16:39:51 編輯:古代建築

鄧珠旦巴(右)與他的父親次旺羅布在他們家的新居大門旁。他們身後的城門式的建築,就是太昭古驿道的隘口,進入隘口以後,就是太昭有名的、據說當年繁華程度可與拉薩大昭寺的八廓街相媲美的“小八廓街”。

鄧珠旦巴向客人們展示他從福建學藝歸來後的石刻成果。

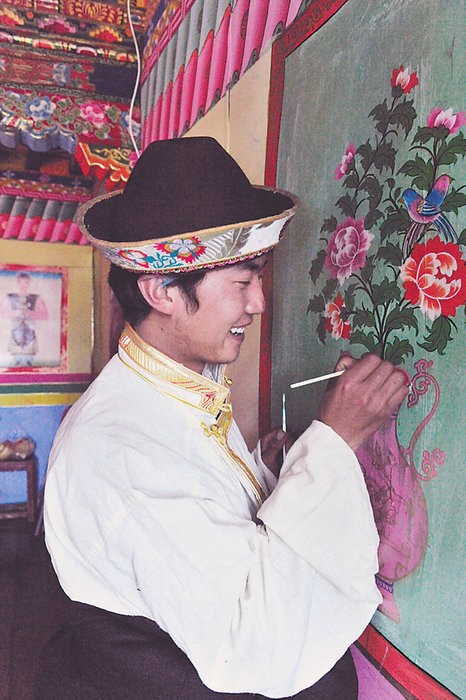

家中新房的壁畫,全部都是鄧珠旦巴一筆一筆繪成的。

娘曲河與尼洋河交匯,水流千年沖刷。水未漲滿的日子,層層的鵝卵石裝扮河床。

24歲的鄧珠旦巴徜徉在河岸,那一塊塊鵝卵石吸引著年輕人的青春激情。洗去卵石的污垢,像拾到寶貝一樣裝進袋子。

這手掌般大小、略顯扁平圓潤的鵝卵石就是鄧珠旦巴精心挑選的石材。

寶傘、海螺、吉祥結、勝利幢……藏族繪畫裡最常見而又賦予深刻內涵的八寶吉祥圖案就雕刻在這些樸實的卵石上,還有各種佛像——真是精美至極。

從繪畫到石雕,鄧珠旦巴用雙手描繪自己的青春,也給太昭古城增添了新的色彩。

“我喜歡繪畫,在縣城上中學時,美術課是我最期待的課程。”鄧珠旦巴擺弄著手指,一說到繪畫時,臉上的拘謹立刻化為興奮。

愛好是愛好,手藝是手藝。從愛好到手藝,有一種特殊的執著讓鄧珠旦巴不斷向前。

2006年,自治區農牧民安居工程啟動。一棟棟亮麗的新居開始如雨後春筍般出現在雪域大地上。

那一年,一群後藏地區的繪畫手藝人來到太昭村。

“他們在那兒畫,我就在一旁學。”但凡哪家有活,鄧珠旦巴就盯在哪家,給人打下手。線條如何走,顏料怎樣調配,畫什麼圖案,這些他都一一記在心裡。

父親次旺羅布和母親覺阿看到孩子對繪畫入了迷,也是非常支持,“如果有這個興趣,學會了這門手藝,生活也會改善的。”

自學了一陣子,卻難有演練的機會,學的如何還真不好說。

2007年——正是黨的十七大召開的那一年,家裡花17萬元蓋起了亮麗的二層新居。家裡牆壁的裝飾,鄧珠旦巴想試一試,家裡也同意了。

“最不好掌握的就是動物和人物了。” 開始在一樓慢慢來,剛上手的繪制過程中還是碰到了難題。

“人不像人,神不像神。”看到兒子畫的不像那回事,次旺羅布有時也會批評一下。

鄧珠旦巴說,聽爸爸這麼一說,只有把畫好的又擦掉重新來。不氣餒,不放棄,畫了擦,擦了再畫,一樓的牆壁成了試驗的畫布,漸漸地,圖案繪的有模有樣了。

鄧珠旦巴不好意思地跟記者說,現在去一樓看,還會看到剛開始時候的拙劣技藝。

畫完家裡的牆壁,足足花了4個月。也正是這4個月的鍛煉,鄧珠旦巴的繪畫技藝得到長足的進步。

一天,家裡來了一個熟人,看到房屋的繪畫相當不錯,一打聽原來是鄧珠旦巴自己畫的,便說道:“我家正要畫牆,就你來做吧。”

鄧珠旦巴帶著親戚洛桑赤列第一次有了通過繪畫賺錢的機會。兩個月的認真繪制,收入5500元。

談起這段事,鄧珠旦巴笑著說,自己技術不是很好,也不敢把價格提高。人家評價不錯,心裡還挺高興的。

現在僅是繪畫,鄧珠旦巴家一年就有1萬多元的收入。

機會總是給有准備的人。繪畫技能,也給鄧珠旦巴帶來了另外一個機會。

有一天,工布江達縣縣委書記、福建省援藏干部王進足到太昭村調研,來到了鄧珠旦巴家。

“縣裡有一個石雕工藝品開發的項目,准備選一批有工藝基礎的農牧民到福建學習石雕技藝,你想不想去?”王進足問道。

“想去!”鄧珠旦巴沒有多想,很是珍惜這個機會。

就這樣,2011年11月,鄧珠旦巴與其他人一道從雪域來到了濱海城市泉州。

兩個多月,沒有一點雕刻基礎的鄧珠旦巴初步學成了。

在自家的院子一角,擺滿了雕刻好的作品。“那些師傅們都是干了幾十年,才練成了好手藝,我每天還要雕刻練習。”鄧珠旦巴坐在木樁上認真地為雕好的作品上色。

鄧珠旦巴說,現在太昭古城旅游發展得正旺,石雕作品作為旅游紀念品一定能賣出好價錢。

泉州,古代“海上絲綢之路”的起點;太昭,茶馬古道上的重鎮。從驿道上的古鎮第一次到大海之濱,鄧珠旦巴至今回味起來仍是無比留戀:那裡的大海真遼闊啊,還有機會去該多好啊!

- 上一頁:浙江廿八都古鎮:海上絲路的方言王國

- 下一頁:海島騎行 品位古村