邵陽綏寧發現唐宋元明清及民國護林碑百余塊(圖)

日期:2016/12/15 15:07:07 編輯:古代建築

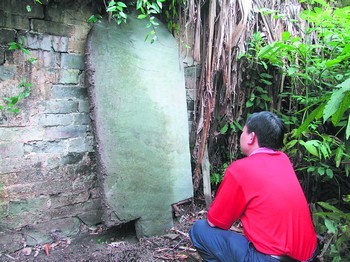

6月11日,省文物局專家在綏寧黃桑坪鄉上堡村一古牆處考察一塊護林碑。湯紅輝 攝

邵陽綏寧縣曾在1982年被聯合國教科文組織譽為“一塊沒被污染的神奇綠洲”。據統計,目前綏寧境內有原始次生林40多萬畝,全縣的森林覆蓋率高達76.4%。6月11日,記者隨省文物局第三次文物普查小組走進綏寧,此次發現的100多塊護林禁碑,揭示了綏寧植被密集、成為“三湘林業第一縣”的深刻原因:“這些石碑,立碑時間為唐、宋、元、明、清、民國時期,連續性很強,是先民愛林護山的歷史見證,對今天我們保護生態環境有著重要啟發意義。”省文物局副局長何強說。

為納涼人贖回杉樹

誰說只能為愛情立下天地承諾?誰說只有“人”才珍貴?我們的先人也能為保護一棵杉樹立下“海誓山盟”。在此次發現的《華皮坳護樹碑》上,文物普查小組的專家清楚地讀到了這個令人感動的故事。《華皮坳護樹碑》正面碑文標題位置上刻“海誓山盟”四個铿锵有力的大字,正文如下:“立賣杉樹契人楊裕後,今因要銀急用,情願將華皮坳杉樹一蔸出賣,典蘇建標名下,憑中議定價銀一兩二錢整。地方聞知,不忍此樹砍伐,會首龍艷開、唐天榮募化銀一兩六錢,向蘇建標贖出,以為永遠歇涼古樹。一賣一了,日後不得異言,立此賣契,永遠存照。”原來,杉樹原來的主人把樹賣給了蘇建標,但當地人不忍心,就在領頭人龍艷開、唐天榮的組織下,以高於蘇建標的價格又把杉樹贖回,還刻下石碑立下“海誓山盟”!

何強一邊解讀護林禁碑記載的這個故事,一邊很有感慨地說:“先民保護林木,不僅是為自己,還為過路人納涼考慮,這是一種公德心,是值得我們繼承的美德。”據綏寧文物部門介紹,該碑刻於清朝雍正六年(1728年),高132厘米,寬80厘米,厚6厘米,為青石料,兩面陰刻楷書碑文。

生小孩一個,種樹3棵

在綏寧文物部門工作人員的帶領下,文物普查小組的車輛在林間穿行。當地村民舒平帶著記者走近一道古牆。古牆隱蔽在重重植被之後,撥開層層葉子,記者見到了一塊護林碑,“這碑特別能體現先人對樹木的重視,原來不在這裡,我們怕被偷了,才搬到古牆下用植物掩藏起來。”歷經風雨,這塊石碑已經有些模糊,但依稀能夠看清上面的字,舒平向記者解讀說:“主要是說這裡的林木不准隨意砍伐,如有違犯者,第一次要罰糧6擔,再有違犯,予以體罰。”另外,舒平告訴記者,上堡人歷代都有護林植樹的傳統,並且把護林植樹變成了一種可以延續下去的風俗:直到今天,村裡的人家生小孩一個,就要種樹3棵。“將來孩子長大了要建房子,可以用到;父母老去,有一天也用得著。”

籌建護林碑博物館

綏寧縣委書記唐淵介紹說:“綏寧自古至今林木茂盛,這得益於老百姓自古以來就有著愛護林木的生態環保意識,並且代代相傳,護林禁碑就是最好的見證。”經過全面普查,該縣境內目前發現有唐、宋、元、明、清及民國時期的護林禁碑100余塊,分布在黃桑、長鋪、寨市、東山、關峽等地的高山峻嶺和古驿道旁。其中目前發現的年代最早的一塊為唐代會昌年間所立,距今1100多年。據悉,為有效保護這些珍貴石碑,綏寧縣已計劃撥出專款,將散落各處的護林碑收集起來,在寨市古城建成一個全省乃至全國獨一無二的護林碑博物館。