甘肅劉家峽恐龍足印地質遺址保護迫在眉睫(組圖)

日期:2016/12/15 15:06:18 編輯:古代建築

作為全國惟一的一個因恐龍足印而設立的國家地質公園——甘肅劉家峽恐龍國家地質公園已發現恐龍足印化石共10類172組1831個,這些足印化石群距今有一億多年,具有世界級的科研價值和展覽價值,是舉世罕見的“東方瑰寶”。永靖縣也由此被譽為中國古生物的“伊甸園”。然而,受資金之困,這些世界上獨一無二的地質遺跡的保護、開發、產業延伸等面臨一系列難題。

作為全國惟一的一個因恐龍足印而設立的國家地質公園——甘肅劉家峽恐龍國家地質公園已發現恐龍足印化石共10類172組1831個,這些足印化石群距今有一億多年,具有世界級的科研價值和展覽價值,是舉世罕見的“東方瑰寶”。永靖縣也由此被譽為中國古生物的“伊甸園”。然而,受資金之困,這些世界上獨一無二的地質遺跡的保護、開發、產業延伸等面臨一系列難題。

全國惟一因恐龍足印設立的地質公園

永靖縣鹽鍋峽水庫北岸有一個叫恐龍灣的小山坳,舉世聞名的劉家峽恐龍足印化石群就在這裡被發現。“當時這個地方叫‘老虎口’,因為發現恐龍而被改名‘恐龍灣’。”劉家峽恐龍地質公園的一名工作人員說。

劉家峽恐龍足印化石群地質遺跡由甘肅省地質局第三地質礦產勘察院蘭州古生物研究開發中心1999年8月首次發現並進行了初步揭露和研究,到2002年底,已揭露面積達2800平方米,有10類172組1831個足印。在此處,還發現了其它多處古生物化石。

為了保護發掘恐龍足印化石群,甘肅省政府以“科教興省”省長基金資助項目來支持大規模的挖掘清理工作,永靖縣也及時成立了劉家峽恐龍管理局,甘肅省國土資源廳投入60多萬元資金,共同進行了為期兩年的保護性開發,並在發掘地建立了15平方公裡的省級古生物足印化石保護區,同時禁止周邊地帶的植被被破壞。

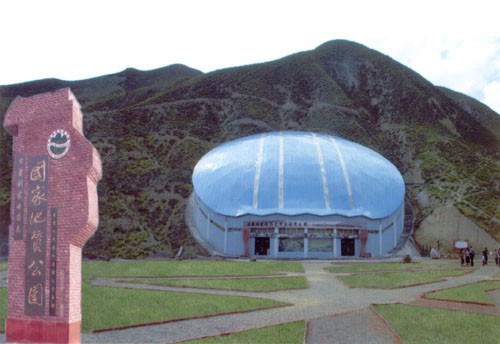

在省、州、縣各級部門的大力支持和努力下,2001年11月27日,甘肅劉家峽恐龍國家地質公園通過國土資源部評審。2001年12月4日,國土資源部正式批准建立“甘肅劉家峽恐龍國家地質公園”,這也是全國惟一一個因恐龍足印化石群而設立的國家地質公園。

劉家峽恐龍國家地質公園是由世界罕見的白垩紀恐龍足印化石群、恐龍臥跡、尾部拖痕、糞跡以及白垩紀晚期地層剖面、第三級夷平面、古生物化石點、泥裂和波痕等沉積構造、正斷層和褶皺構造等構成的自然地質遺跡景觀,具有極高的科研、科普和旅游觀賞價值。

恐龍足印可以引導找石油

由於恐龍統治地球長達1.7億年,又在距今6500萬年前突然神秘消失,其從產生到繁盛、從衰落到絕滅的整個過程,充滿傳奇和神秘色彩。

恐龍足印形成的環境條件比較特殊,而恐龍足印化石的形態、排列方式和組合特征能夠真實地反映恐龍的相當一部分生理特征和生活習性。根據劉家峽恐龍足印化石群遺跡,專家認為,當時的環境應該是裸露於湖面之上的含有一定泥沙的湖灘,由於其裸露於地表,逐漸脫水,處於一種半濕半干的狀態,當恐龍行走時,留下的腳印能夠成形。根據足印化石群,專家們發現了“蘭州龍”和“劉家峽黃河巨龍”,為揭示早白垩紀蘭州——民和盆地恐龍動物群面貌提供了寶貴材料。

專家們一致認為,劉家峽恐龍足印化石群不僅為研究恐龍生活環境和古生物類別提供了重要的依據,也為研究我國古生物學、古生態學、古地理學、古氣象學等學科,提供了彌足珍貴的實物資料。

劉家峽恐龍足印化石群地質遺跡可以為探索地球上生物的大批死亡、滅絕事件研究,提供罕見的實體及實地。除此之外,恐龍足印可以指導找石油。遠古時代的甘肅曾是個恐龍王國,除了在劉家峽發現有恐龍足印化石群之外,還在海石灣、肅北、通渭、慶陽等地發現有馬門溪龍、鹦鹉嘴龍、原巴克龍、鴨嘴龍、巨齒龍、蜥腳類恐龍、翼龍等恐龍的化石。

據地質工作者對劉家峽恐龍足印化石的推斷,這一帶的地層可能屬於有重要成油層的侏羅紀地層。早在1947年,我國著名地質學家孫健初先生曾在海石灣地區進行過石油地質調查工作,以後國內著名的地質學家曾在1948年、1955年、1956年間做過石油地質調查,甘肅省地勘局也曾在民和盆地一帶做過石油天然氣的初步勘查工作。幾次勘查發現,在臨夏雙林盆地、民和盆地都有比較好的油氣層,有油氣的跡象,有油氣顯示。

“劉家峽恐龍足印化石群的發現,不僅對研究當時的古地層、古地理、古構造、古氣候有著重要的意義,而且對尋找石油也具有重要的指導意義。”劉家峽恐龍國家地質公園管理局局長孔得來說。

保護開發現狀不容樂觀

如何保護開發利用恐龍足印化石遺址是永靖縣政府和社會各界都在關注的一個問題。

孔得來說,甘肅劉家峽恐龍國家地質公園分為核心區和試驗區兩大部分。在六年多時間裡,投入包括地質遺跡保護資金700多萬元,相繼修建了1號保護棚及其附屬工程,有效地對1號點足印群進行了重點保護;對2公裡以內的核心區用鐵柵欄進行了圈圍;對2、4、6號點足印揭露後及時用砂土進行了填埋,防止了風吹雨淋造成的風化。

劉家峽恐龍國家地質公園在六年多時間的開發建設中,取得了一定的成效,但由於資金匮乏,地質公園內2、4、6號點的大量恐龍足印遺跡在發掘後只能用砂土填埋方式進行保護,從而使這一珍貴的自然遺跡仍然面臨著風化、侵蝕和黃土塌方掩埋等多種威脅,一些自然裸露在外的其它古生物化石,至今仍遭受著風吹日曬、雨淋雪蝕,風化十分嚴重。“剛出土時恐龍足印化石要比現在清晰鮮艷的多,現在都有些風化了。”地質公園的一名工作人員說。

專家指出,在劉家峽恐龍足印化石群地質遺跡1號點400余平方米的范圍內,10組足印中有6組是非常清晰連續的,足印的布局表明,當時恐龍主要是沿湖岸或由水邊向陸地方向行走。有關專家還推測,如果繼續挖掘,肯定會有新的發現,但因為沒有經費,挖掘也無法進行。

劉家峽恐龍國家地質公園由於地處鹽鍋峽水庫北岸,交通十分不便,只能走水路,遇到大風天氣很是危險。為了方便游客,便於管理,永靖縣於2006年8月開工建設了全長23公裡,總投資950萬元的太極鎮孔寺村至劉家峽恐龍國家地質公園公路。因資金不到位,工程進度十分緩慢。來自永靖縣的消息表明,這條公路最早有望在今年5月份建成通車。

“公園的門票每張40元錢,現在從劉家峽經水路到公園一個來回,一條船的費用要600元錢。交通上的不便,嚴重制約著公園的發展。”孔得來說,去年地質公園接待游客2萬人,但真正買門票的游客卻是少之又少,許多都是官方接待的。

“古生物地質遺跡是不可再生的自然資源和遺產,作為一種罕見的地質遺跡,古生物化石及其產地所展示的遠古時期的動物界面貌對人們具有極大的吸引力,具有極高的科普和旅游觀賞價值。國家應當盡快出台一部專門的法律進行保護,解決現在無法可依的現狀。”在今年的全國兩會上,全國人大代表馬曉琴建議,我國應盡快制定《古生物化石管理條例》。

發掘是地質工作者的義務,保護是全人類的責任。加強對這一世界罕見的恐龍足印群古生物地質遺跡的保護已是迫在眉睫的一件大事。(來源:甘肅經濟日報)