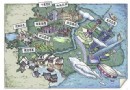

門板灣遺址

日期:2016/12/15 15:04:38 編輯:古代建築這裡,5000年前的新石器時代就有了帶走廊的“四室一廳”

在110多萬平方米的遠古人類特大聚落群中央,雄踞著一座占地22萬多平方米的古城。城內一處建有圍牆的400多平方米院落中,帶走廊的“四室一廳”寬敞明亮,高出地面2米多的牆壁上門窗布局合理。各室內火塘中柴薪灰燼尚存,插在牆上火種“插座”中的火種,似乎仍然燃燒著獵獵火焰……

距今5000多年前江漢先民活動的這一壯闊遺跡,最近展現在位於應城市西南約3公裡處星光村境內的門板灣。

省考古所負責人介紹:今年2月新發現8米多寬的古城西門後,歷時3年半的門板灣新石器時代古城遺址考古發掘工作告一段落。這是配合長(江埠)—荊(門)鐵路建設工程而發掘的。

2001年6月,該遺址在田野發掘期間就被國務院公布為“全國重點文物保護單位”,這在我國極為罕見。此前,它還被中國社會科學院考古研究所列入“20世紀中國考古大發現”。

該遺址多項考古發現在我國考古史上居首位。

———首次發現新石器時代用於防洪的城池。門板灣古城殘存城牆高出地面4至5米、頂寬20多米、底寬30至40米。主持發掘的省考古所副研究館員李桃元介紹:根據發掘資料判斷,門板灣先民早在5500年前就在富水河邊台地上建房,到距今約5000年時形成了超過1平方公裡的特大中心聚落群並建築城池。古城依丘傍河而築,城南、東、北三面環水,城牆底部有洪水浸泡痕跡。被城牆疊壓的房屋,緊靠河道,地勢低窪,室內器物被搬空且地面被打掃得干干淨淨,房屋保存完好,不是通常在考古發掘中看到的廢棄房屋狀態,當為遇到突然事件而有組織的搬遷。根據城牆與房屋的打破關系(“打破關系”是考古學上用於判斷年代先後的專用術語),城牆與房屋為同時代建築,房屋建築時間略早於城牆,城牆直接填壓房屋。專家據此認為,門板灣古城當為有組織建設的防洪設施。

———首次發現結構完整、牆壁和門窗保存完好的原始社會房屋。在門板灣遺址被發現之前,我國從未發現過保存如此完好的同時代房屋。考古界以前發現的我國原始社會房屋中,絕大多數僅存基礎遺跡,極少數有殘存牆壁,其高度不超過0.5米,考古工作者無法直接看清房屋結構,只能從殘留的房基遺跡上推測房屋的上層構建概貌。而門板灣遺址出土的房屋,所保存的房屋建築結構較為完整,以土坯磚築成的牆壁高出地面2米多,門、窗、走廊等建築物保存完好。這是我國考古界迄今發現的建築年代最早、保存空前完好的原始社會房屋,為研究我國遠古建築史首次提供了前所未見的完整實物“標本”,具有極其重大的史學和科學研究價值。

———首次發現新石器時代院落式房屋。在一處400多平方米的建有圍牆的院落裡,房屋為“四室一廳”帶走廊結構,“四室”呈“一”字形排列,各房之間有門相通。和4個房間等長的走廊與各房有門相通,“廳”位於走廊的另一邊。牆外建有形狀規整的散水,用於排除漬水。這座院落的建築技術水平之高,為同時代遺址中前所未見。

———首次發現我國迄今已知年代最早的土坯房屋建築。厚度38厘米-55厘米的土坯磚牆體,以紅黏泥為灰漿,采用我國至今沿用的條砌與側砌結合技術,形成錯縫,牢固性好。用黃白色塗料粉刷的牆體和室內居住面平整光潔,局部可見編織物鋪墊痕跡,當為遠古人類“席地而坐”之“席”,展示了江漢先民高超的建築技藝和同時代較高的生活水平。

———首次發現新石器時代房屋落地窗。在4個房間裡,共有7扇窗戶,其中5扇為高1米、寬90厘米左右的落地窗。窗框底邊離地面10厘米,窗框、窗楣、窗台和窗扇軸樞等保存完好。這是我國迄今發現的建築年代最早的窗戶。

———首次發現室內火塘。在3個房間內靠落地窗邊均有約1平方米的火塘,其周邊築有寬5厘米、高2至5厘米的圍邊,塘中有柴薪灰燼。

——首次發現新石器時代人類保存火種的“插座”。3個大房間內各有1個布滿蜂窩孔狀的鵝蛋形泥巴坨,貼在靠近火塘的牆壁上,形如“插座”,火燎煙熏痕跡明顯。由於前所未見,不知為何物,專家們認為應是先民保存火種的工具。

同時出土的彩陶紡輪、彩陶鼎足、喇叭形厚胎陶杯、高柄杯、高領罐、鴨嘴狀鼎足等大量器物及其殘片,均為屈家嶺文化早期典型器物,展示了江漢先民的聰明才智。

這次考古發現,對於研究我國遠古城池發展史,具有特別重大意義。此前,考古學界普遍認為,原始社會人類所築城池通常作為軍事據點,其首要功能是防御外敵。但是,省考古所所長王紅星等專家根據門板灣遺址的考古發掘資料研究認為,門板灣古城的建築似乎與洪水有直接關系。地處江漢平原腹地的門板灣先民傍河而居,以稻作農業為主,長年累月與水打交道,屢受洪水之害。早期分散居住在這裡的人們無力抗御洪水災害,而當這裡發展成為中心聚落群時,人們就有集體力量來修築防洪設施了。因此,他們主動捨棄包括“四室一廳”院落在內的家園,在房屋密集的河邊台地上建築大壩以抵擋洪水,圍建成了一座底寬40多米、高10多米的規模宏大的城牆,所築城池的防洪功能不言而喻。這一發現,給我國考古學和歷史學界提出了新的重大研究課題。

此外,門板灣遺址還對研究我國遠古人類活動史、建築史和文明進步史等具有重大意義。