探秘峭壁上的漢墓群千古之迷

日期:2016/12/14 12:27:12 編輯:古建築保護

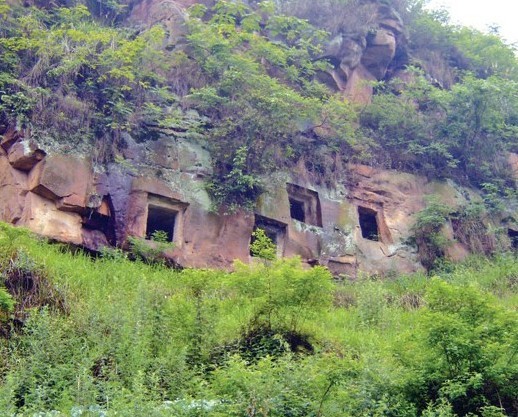

綦江崖墓文化十分豐富,以漢代崖墓文化遺址最具代表性,遺址分布在永新鎮、中峰鎮、橫山鎮和東溪鎮等的河谷巖壁上,當地人稱為“蠻子洞”和“七孔子”。在上世紀80年代的文物普查中,文物工作者才讓沉睡千年的綦江崖墓逐漸被人們所了解和認識。據有關專家介紹,綦江紀年崖墓占重慶市的十分之七,共計1800多座,紀年從延光年、熹平年、永和年到建安年均有,全部陰刻隸書,時間跨度100多年。

崖墓中的男女生殖飾品

位於綦江區東北角橫山鎮施家山的峭壁上,共有24座漢代崖墓,這些崖墓外門頂有一對如菠蘿般大小的門簪。考古學家稱,其實這就是古人雕塑的男根“龜頭”,是男人墓中的特殊飾品。“龜頭”全身至上而下鑿有紋路,如足球般大小。站在巖下抬頭仰望,“龜頭”恍如緊拽的兩只鐵拳,十分雄壯。除了崖墓門楣前的“龜頭”,洞中還有用單線條刻下的男性生殖器圖案。墓頂為有裝飾線的兩面坡屋頂,內壁刻有馬、魚等條紋。考古人員在其中一座崖墓中,發現有東漢時期的陰刻“延光”年號,“延光”距今已有1800多年。

而東溪福林的崖墓群,墓穴頂猶如蒙古族帳篷,頂中央有一方凹洞,洞口直徑約10厘米,洞深5-7厘米,4條稜線由頂部向四周發散,頂洞內共嵌3層。考古人員經過考證認為,墓頂中間的方形洞代表的就是女性生殖器。也就是說有這種圖案的崖墓所葬的就是女人,俗稱女陰墓。女墓的墓室大小差異不大,每墓其頂均有或方或圓的“凹洞”,大小也有區別,3層洞頂的極少,大多只有1層。門外壁刻有鳥、孔雀、女式發椎頭像。

扶歡鎮峭壁上的崖墓內,除了墓頂的“凹洞”外,還有蓮花圖案,蓮花是女陰生殖器象征物,這是不爭的事實。在我國銀川賀蘭山等地的巖畫中都有過類似的象征物。

生殖器飾品是誰的傑作

崖墓門楣前的“龜頭”和墓中的“凹洞”、蓮花所表達的都是一種生殖崇拜心理。有專家說,門楣前的“龜頭”和墓中有男性生殖器圖案的是“男性墓”,墓頂有“凹洞”、有蓮花圖案的是“女性墓”。那麼,為什麼橫山鎮的崖墓群全都是“男性墓”,東溪鎮和扶歡鎮的崖墓群全是“女性墓”呢?

也有的專家認為,女性死後用男性生殖器陪葬,男人死後用女性生殖器陪葬的可能性非常大,這種形式反映出了當時的婚姻狀態和社會現狀。當然也不排除遠古的時候,在綦江這片神奇的土地上,分別居住著不同的民族,不同的民族有著不同的崇拜和圖騰。

東溪鎮是一個有著1300多年歷史的文化古鎮。古時候東溪叫僰溪,漢代叫僰溪溝。漢朝時期這裡居住著的就是僰民族。由貴州省桐梓縣流往這裡的一條河叫僰(濮)河。這一帶直今還留有僰人的文化遺跡。有人說,僰(濮)河兩岸峭壁上的崖墓,其實就是僰民族的傑作。僰民族的葬式以懸棺葬為主,崖墓葬其實也是懸棺的一種方式。如果崖墓真是僰民族的遺物,那麼,女性生殖器就應該是僰民族的圖騰。

綦江境內的藻渡河,在貴州境內稱羊磴河,這條跨渝黔兩地的河流兩岸,曾生活過一支古老神秘的民族——南平僚。“僚人”,是古代對百越各系民族的泛稱。藻渡河在舊志上稱作“僚人河”,是綦江(古稱南溪、夜郎溪、僰溪)的兩條主要支流之一,以前為山高林密、蠻荒瘴疠之地。南平僚就在這些與世隔絕的地方過著穴居、漁獵生活。

南平僚的生活習俗帶有明顯的夜郎民族特征,葬俗以巖墓葬、懸棺葬為主。自東漢至隋唐600多年間,南平僚在綦江、萬盛一帶留下了大量巖墓群。如果這些巖墓真是南平僚的遺物的話,墓裡的生殖飾品就該是他們的傑作了。

綦江也曾經是傣民族先人生活過的地方,傣民族也是一個崇拜生殖器官的習俗,鳥是男性象征物,鳳是女性象征物。歷史上,傣民族因紋身被稱為“花腳蠻”、“花肚佬”。“鳳文化”是傣族文化的主要標志,至今,傣族喪葬時也有用鳳鳥圖案的習俗。崖墓裡的生殖飾品會不會是傣民族的傑作?

也有專家推論,漢唐之際的綦江、南川一帶居民與雲南傣族極為相似,有直接的歷史淵源。崖墓裡的生殖器飾品是僰民族的傑作?傣民族的傑作?還是僚人的傑作?他們之間又有著怎樣的淵源?至今還是一個待解之謎。

1800年前的裸舞狂歡

前不久,在橫山鎮堰壩溝發現的一組巖墓裡,石壁上還刻有一組裸體圖像,裸女的乳房清晰可見,男性生殖器十分突出。雖說墓主的遺骨早已被歲月風蝕,洞內空空蕩蕩的,但古人刻在洞內石壁上的這組裸體浮雕像卻清晰可見。這組裸體浮雕由9人組成,其中有4位是女性,上身裸露,下著裙裝,裙裝上的花紋相似苗族蠟染。舞女身段婀娜多姿,面容嬌好。人物裝飾各異,有的戴著帽、穿著裙或褲、個頭大小不等,高約7至10厘米。他們的動作神態各異,或跳躍,或盤腿,或舉手,或駐足,或拉手,像是正在舉行盛大慶典。

另一個墓室內,左側壁上有一幅舞樂圖浮雕,1男6女共7人,男的頭戴胡人帽,盤腿吹豎笛。6女裸露上身,穿著筒褲。中間4女雙手與肩齊平作牽手狀,兩邊的舞女手持一種圓形樂器,人物高約25厘米。人物浮雕的左側,有一塊陰刻五株幣排列的方陣。墓室的一側,還有一只昂首翹尾的飛鳥。就在這座墓的石梁背面,還連著一個更大的巖墓。這是一座夫妻墓,兩墓被一道石梁截斷,古人利用山體之勢鑿刻而成。後一座墓的石壁上有一組4女3男的樂舞圖,除吹笛的男人外,其余男女全部裸露上身,高舉雙臂,扭腰翹臀。浮雕人物中的男女袒胸露乳,栩栩如生。墓主為何要指使鑿刻這批裸體男女樂人陪葬?這場1800年前的漢代裸舞狂歡是對墓主的一種祭祀?還是對往昔生活的真實寫照?或者是一種對生活的向往,在生前也沒能如願,死後用這樣的方式來表達?可惜,跳舞的裸女不會開口說話,留給後人的只是一個永遠的謎團。

石刻記錄“巴人舞”

有史料記載,巴渝舞起源於民間,是巴人本性最直白的表現。巴人助周武王討伐纣王時,巴人戰士前歌後舞,伴著強烈節奏的樂器,手執兵器又跳又舞,既鼓舞自己的士氣,又削弱敵方氣勢。巴人在討伐纣王的戰爭中所向無敵。

巴人舞風與漢代那種氣勢磅礴、質樸雄壯的藝術特點非常契和,充分展示出漢代“征討四夷,銳志武功”的精神風貌,因此深受統治階級欣賞,繼而登上大雅之堂。巴人歌舞後來進入皇宮,被整理為《矛渝本歌曲》、《安弩渝本歌曲》、《安台本歌曲》、《行辭本歌曲》四篇。《史記》講述的是古人游獵歸來,在宏大的殿宇裡擺上酒宴,旌旗招展,鐘鼓齊鳴,在雄壯的合唱後推出精彩的各民族歌舞,每次惟有巴人舞作為開場舞,其熱烈的舞台效果是可以想象的。

綦江地處長江以南,與南川、巴南接壤,是巴郡的中心地區,在周代屬巴國領地。境內東北今有蒲(濮,也和“僰”字音相近)河,巴渝土著之百濮,臣服於巴國後,成為巴人重要一支。種種跡象表明,在周朝至東漢時期,綦江的蒲河兩側就有濮人居住。

研究者表示,綦江橫山鎮的裸舞正是漢代巴人舞的場景。今天的民族民間舞蹈中,仍可看到這一舞蹈發展的脈絡。在四川阿壩、甘孜、涼山和雲南等民族地區,尚能見到橫山漢墓裡裸舞中的形式。由舞隊指揮者與伴奏者,在盛會中根據節奏的變化而領舞。羌族的“喲粗布”,川西北藏族的“達爾嘎”,西昌安寧河一帶的“跳蹀腳”,土家族的擺手舞、傣族長發舞等等也與巴人舞有著相似的舞蹈形制。

崖墓文化千古之迷

據專家介紹,人死後在巖壁上鑿洞穴埋葬,是東漢先民的習俗和殡葬遺風。

綦江崖墓內容豐富,形式多樣,雕刻精美,既有勞動人民生活狀況的真實寫照,也有東漢時期當地社會文化的縮影。綦江崖墓雕刻獨特而完整,特別是墓室內的裝飾紋變化萬千,細密嚴謹,具備了繪畫藝術的特征。其表現形式和藝術形象同今我國雲南、泰國的傣、泰文化有著密切的淵源,從這可以探究出古代濮、夷、獠等少數民族遷徙、衍變的蛛絲馬跡。

但是一千多年前的先民在死後為什麼葬於巖壁洞穴?一直讓世人迷惑。明代楊升庵記有:(崖墓是)古代洪荒人埋葬遺址,未有解釋。清《綦江縣志》記載:渝州遠近多七孔子,而綦江最多,橫於山顛,或河巖石壁上……去地什高,需數十步長梯可上人,窺內潔淨干燥,空無所有。抗戰時期郭沫若到重慶曾考古崖墓,終因戰爭而停息。

崖墓文化作為一個千古之迷,還有待世人的進一步揭秘。

- 上一頁:溫州挖出10來座古墓 主人身份待確定

- 下一頁:埃及發現一位被遺忘法老的墓地