明清遺址最新考古發現

日期:2016/12/14 12:20:29 編輯:古建築保護

御窯廠的考古研究向來是古陶瓷研究的重要課題,備受學界和民眾的關注。多年來,圍繞御窯廠開展了多次搶救性和正式的考古發掘,從2014年10月開始的景德鎮御窯廠明清遺址考古發掘,再一次將人們的目光聚焦於此,而正在進行中的景德鎮御窯廠明清遺址,又有何最新考古發掘呢?帶著這個問題,記者走進了景德鎮市陶瓷考古研究所。

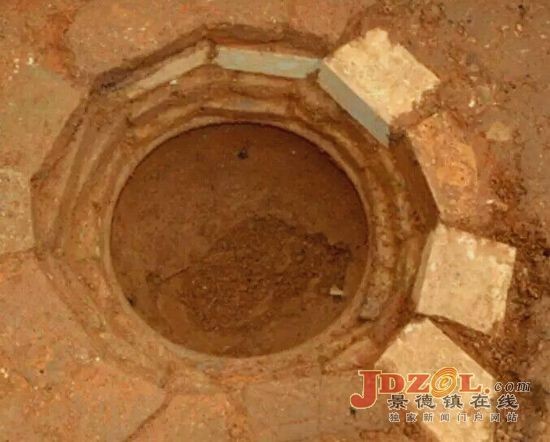

“御窯廠的發掘歷來都不是很從容,以往都是機械操作,推土機一不小心就會把遺址破壞了。這是第一次在時間上給發掘工作做了保證,於是就有了幾個重大發現。”據江建新所長介紹,此次考古發掘出土了元、明、清時期的作坊、灰坑等各類遺跡60多處。其遺跡中最重要的一處是一座明中晚期作坊,根據遺跡與相關遺物推斷,該作坊遺跡很可能是明正德至嘉萬時期的釉上彩作坊遺址。這類遺址在御窯廠歷次發掘未見,目前已揭露出遺址面積為300多平方米,而且有向四周擴展的跡象。其釉上彩作坊遺址相對完整,比較系統地反映出當時制作釉上彩的整個工藝過程,對研究明代官窯釉上彩制作工藝提供了十分珍貴的實物資料。也對研究明代御窯廠整個作坊群分布、規模、工藝、內部分工形式都具有重要的科學價值,填補了這一陶瓷工藝考古的空白。

同時,此次這次考古發掘的另一個重大發現是發掘出明代正德地層中出土的部分釉上彩顏料,有礬紅,還出土了配制釉上彩的原料——氧化銅,以及畫好的成品和加彩的半成品,比如斗彩的半成品、完整無缺的正德釉上彩盤子,這是以前沒有見過的。這些顏料和原料的出土,為我們破譯明代中期釉上彩陶瓷制作工藝的過程提供了實物資料,具有重要的科技意義和科學價值。此次在明正德至嘉萬時期的釉上彩作坊遺址的正德地層中也發現了新的器物和紋飾,在傳世品中所未見。

“中國人向來不重視手工業的資料,明史裡只有幾條關於御窯廠的記載,依靠文獻來反映整個御窯廠的歷史是不可能的。只有通過發掘遺跡和遺物,才能揭示御窯廠生產的歷史過程、生產的規模,以及不同時代的不同產品,這種揭示比單純研究流傳下來的遺物更加科學、更加完整、也更加權威,應該說考古發掘的資料是一個陶瓷歷史的信息庫。”江建新稱道。

據悉,由於御窯廠的性質比較特殊,所以重大的考古發掘我們盡量邀請院校、科研單位參與,這樣有利於整合資源,對御窯廠遺址的保護和揭示有重要意義。景德鎮是明清官窯瓷器的生產地,故宮是收藏的殿堂,發掘出土的資料可以互相印證,相互之間可以雙贏。

從鄭和七下西洋開始,景德鎮在對外交流方面,帶了很多瓷器到中東,這些瓷器現在收藏在伊朗和土耳其的大博物館中。它們都是景德鎮御窯廠生產的,當時大量銷往中東地區。“這些瓷器的造型又是在模仿伊斯蘭的金屬器造型。中國的外銷瓷是那個時代全球化的產品,就像現在的iPhone手機。”江建新介紹道,全球化的產品在中國早就有了,那時歐洲做不了瓷器,歐洲人用的瓷器都來源於中國,歐州家庭以擁有中國瓷器為榮。而且中國人還按照歐洲人的審美習慣和風格制作他們定制的瓷器,將中國的瓷器文化與西方文化完美合璧。

- 上一頁:佛羅倫薩發現“蒙娜麗莎”遺骸

- 下一頁:黃山發現一幢北宋時期“樹德堂”