陝西首次發現4000多年前鳄魚骨板

日期:2016/12/14 12:20:11 編輯:古建築保護

雙鋬鬲中的骨殖上殘留的織物殘片 陝西考古研究院 攝

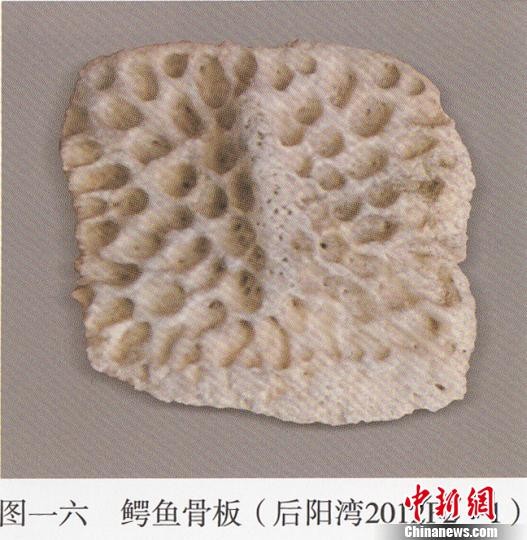

鳄魚骨板. 陝西考古研究院 攝

石峁遺址是目前中國史前時期規模最大城址,位於陝西省北部神木縣高家堡鎮石峁村山梁上,北距長城10公裡。1976年首次被發現,2006年被公布為中國重點文物保護單位。

考古工作者2012年在後陽灣的一座房址附近發現了這塊鳄魚骨板,呈正方形,正面有許多點狀小孔。很多人據此判斷那個時代的黃土高原,氣候濕潤適宜揚子鳄成長。

孫周勇介紹,這塊鳄魚骨板是包括陝晉中北部、內蒙古中南部在內的河套地區的首次發現,所以他推斷這條鳄魚未必生長於此,極有可能來自遙遠的南方。根據史料記載,上古時代有一種鼓名叫鼍鼓,用揚子鳄的皮革制作而成,是等級的象征。因為“鼍”便是揚子鳄的古稱,按照學界最流行的觀點,這些骨板很可能便和制作鼍鼓有關。專家推測,鳄魚骨板出現在神木石峁,可能是當時上層社會的奢侈品交流而來的。

此外,考古專家在後陽灣一處房址之下,發現了一件被打碎的雙鋬鬲,部分人體肢骨、肋骨等散亂置於袋足之中。經鑒定系一不足周歲的嬰孩。這種用炊具埋葬夭折嬰孩的習俗,在當時的中國普遍存在。但骨殖上部殘留的織物殘片,之前從沒有發現過的。織物分為上下兩層,下層緊貼骨殖,經緯較為細密,上層經緯較為粗疏。經初步鑒定,這些織物原料為苎麻類纖維。

孫周勇認為,這些織物可能說明嬰孩在當時享有一定的社會地位,同時也從另一個側面說明了生活在石峁的先民,或許已經掌握了比較高超的紡織技藝。

- 上一頁:岳西出土一件隱青瓷壺和部分殘片

- 下一頁:山西大同發現一處北魏石椁墓

熱門文章

熱門圖文