舟曲發現大量早期古藏文手寫苯教經卷

日期:2016/12/14 12:19:35 編輯:古建築保護

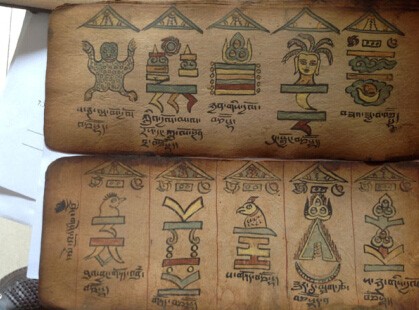

家藏的苯教經文

歷經滄桑的苯教經卷

近日,記者對舟曲縣憨班、坪定、曲告納、博峪、拱壩等鄉十個自然村逸散在民間的苯教經典進行了實地調查,在12戶藏族村民家裡共發現苯教經文180多函2500多卷21500多頁,禳災圖符80余幅,各種法器30多種。

經蘭州大學西北少數民族研究中心阿旺嘉措研究員從文字特征、書寫形式、書頭符號、遣詞用句以及寫本中的插圖、繪畫等方面初步鑒定,認為該文獻屬於早期斯巴苯教內容和少部分雍仲苯教內容的手寫苯教文書,內容涉及天文歷算、節候氣象、卜蓍卦辭、祈禱經文、治病除晦、祭祀山神、祈福招運、靈魂天人、禳災防暴等方面。

這批古藏文珍稀苯教文獻書寫方式為極為罕見的藏文縮寫體,從內容及書寫方式看,與敦煌的藏文苯教文獻和甘肅宕昌發現的苯教文書有相似性,將若干個藏文合造為一字,辨認難度較大,學術研究價值極高。部分經卷中還有大量神秘難懂的苯教圖符,這些圖符應屬苯教祭祀儀式中至為重要的內容,其內涵難以解讀。這些苯教文獻對研究白龍江流域藏族文化特征提供了重要的依據,學術價值極高。

西北民族大學藏學院道吉任欽教授說,這些經文承載了白龍江流域藏民族的精神文化,見證了藏民族傳統文化的輝煌成就,是可與敦煌文書相媲美的古藏文文書寫本,史料價值和學術研究價值極高。

甘肅民族師范學院安多藏文化研究中心主任桑吉克研究員(教授)稱在甘南乃至安多地區發現這麼多苯教文獻實屬罕見,這些文獻對研究苯教文化、象雄文字、古藏文縮寫法彌足珍貴,文物價值極高。

據專家介紹,苯教文化是藏民族遠古文明的“活化石”。公元7世紀以前,藏民族主要信奉苯教,苯教文化是藏族古文化的根脈,也是藏族古代文化發展的成就。到了公元7世紀,古代藏族在青藏高原建立起了吐蕃政權,並延續了500余年。其間,歷代吐蕃王室采取扶持佛教、抑制苯教的政策,使藏傳佛教大盛,苯教發展受阻,諸多苯教文獻隨之遭受滅頂之災,或焚燒,或水沒,或以“伏藏”之名藏於巖石縫隙中或寺廟建築之下,只有極少數珍藏於藏族民間。

公元11世紀以後,苯教文獻的原始寫本基本絕跡。流傳於民間的極少數苯教文獻多以家藏形式世代傳承,其內容以古藏文文字呈現,以鄉間苯教法師融合文本與儀軌、口耳相傳的唱誦方法為傳播渠道,且隨藏族遷徙而散佚四處,難得一睹。

據當地苯教法師楊加喜等老人講,珍藏的這批苯教文書是家族世代守護,秘不外傳,僅在祭祀或禳災祈福時取出供奉。為保存這些家族寶藏,持咒盟誓,世代遵守,歷盡艱辛。“文革”期間,大批珍貴文獻被毀,當地藏族民眾冒著極大風險,秘密將這批苯教文書運至深山巖洞存放或裝到容器封存在房牆裡,才躲過浩劫。目前,他們最擔心的就是這些家藏經卷因沒有傳承人而失傳。

記者在調查中發現,由於經卷年代久遠、存放條件簡陋、保管不善,部分經文已經破損霉爛、字跡模糊,有的粘連在一起無法打開。還有人將家藏經文及法器送人或倒賣,甚至部分家藏經卷已在火災中損毀,文獻遺失或損毀嚴重。

目前,掌握谙熟苯教儀軌及文本內容的民間法師很多已離世,健在的也已年屆高齡,文獻及儀軌傳承面臨瀕危,對其進行搶救性挖掘、整理和保護迫在眉睫。記者認為,急需采取措施搶救這些珍貴文獻,同時,對現有的苯教傳承人在傳承和保護方面給予重視及資金支持。

舟曲縣政協主席梁吉效說,在舟曲發現的苯教文化遺產,既是舟曲藏民族在歷史發展過程中創造的重要文明成果及歷史見證,也是研究舟曲苯教文化彌足珍貴的第一手資料。今後我們要進一步加大保護力度,妥善保存現存苯教文獻,做好苯教文化挖掘,保護、傳承、再現工作,組織專家對苯教文獻研究討論,形成定論,不讓它失傳。

- 上一頁:黑龍江再次發現北魏時期石刻文字

- 下一頁:六合發現2000年前的陰沉木