台州仙居管山村古民居

日期:2016/12/14 13:13:41 編輯:古代建築有哪些

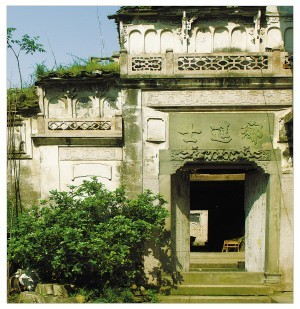

現存的管山村文舉人宅第

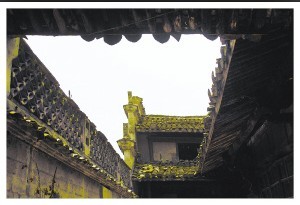

管山的一角建築

斜影遙想過去的管山村

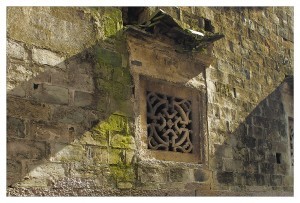

用泥巴保存的建築

抽煙的管山村老人

“山上青天山下溪,白雲流水兩相宜。丹成共爾南山老,采采松枝亦療饑。”與仙居南峰山遙相呼應的南岸管山村是個非常迷人的探古幽靜之處。在春天的雨季裡時常看見南峰塔和管山村安洲塔在雲霧中時隱時現,永安溪水沖洗形成了與南峰相互對峙的局面。

行走台州九縣(市、區),采風多了,見的地方也自然多了,但管山村古建築的完整保留,真是讓我們一行人耳目一新。管山村在仙居人常用的口頭禅中常被人帶著,只知那時仙居人在朝野中為官時,常說仙居的竹葉大,可以拿來包粽子,害得皇帝都想親臨仙居,結果這仙居大臣推說仙居有一個拐山,皇帝到仙居,要人“拐背”過去的,這九五之尊的龍體當然不能讓人“拐背”了。進入管山村,眼睛一亮,管山村古民居真堪稱仙居縣古民居現存的佼佼者。陪同的老人們告訴我們管山,原稱“灌山”,這裡的人都姓李,據《管山李氏宗譜》記載,天台宗五祖灌頂大師(561—632年)也曾來安洲山說法,後人稱其地為“灌山”。管山村曾經出了一個武舉人,後在朝中兵部當差,官位顯貴。當時建築這兵部差事府時,門前都保留著插旗槓的條石,但在文革中被弄掉了。

管山村現存古建築多為明清時期風格,其文化內涵、藝術、科學價值較高的有“文昌閣”(已列為文物保護點)、“露天戲台”、“南峰聳翠台門”、“會選科第台門”等。據民國甲申年續修的《仙居管山李氏宗譜》載,管山舊時有“石龍淋雨、水簾瀑布、正覺曉鐘、夾嶺朝煙、三湖望月、三峰插雲、塔山夕照、橋頭宿雁”八景之稱,並有詩作留存。也許是古時管山人富有,當官的多,解放後這裡少有名人顯赫,目前村中有點身望也就是在縣城建局為官的李相虎了。

管山村的古建築,可謂集仙居村落古建築歷史文化之精華。該村的“南峰聳翠台門”為清晚期建造,占地1714.75平方米,主體建築共有四進,第一進為單檐簡易小門樓;第二進是一座規模宏大,氣勢雄偉的牌坊式八字形石構門樓;第三進穿堂,三開間帶二弄,明間設中柱帶單步前廊,後壁置挑廊;第四進正屋,七柱七檩,設二層廂房,東西廂房外側各附有三個小院,正屋後側附堂軒一個。整個台門建築平台略近井字型,布局奇特,人物、走獸、花鳥雕刻精湛,镌字遒勁,不僅文化內涵十分豐富,而且具有較高的歷史、藝術、科學價值。會選科第台門,建於清同治庚午年(1870年),占地1122.04平方米,外牆置六翼馬頭,門楣上留下較珍貴的史跡。還有文昌閣、古戲台,都具有古建築的藝術格局和較高的文化內涵,為研究舊時仙居東部風俗、文化生活提供生動的現成實物資料。

在村中行走,熱心的老人們會告訴你,管山村解放以前是個很富裕的地方,土地很多,村裡大多數人是靠租金過日子,解放前夕管山村有14戶人家被評為地主,受到批斗,村中的古建築也很多受到破壞,但聰明的管山人用泥巴塗在古建築上,避免了很多古建築的破壞。

管山村妙在村後的山上有一個古塔,現稱安洲塔。安洲塔建於明萬歷期間(1598—1602年),首先在構造體系上均采用空簡式結構,這是中國古塔最早的結構類型之一,承襲了空簡結構的做法;其次是須彌座式的塔基形式,三塔基座顯然是早期形式的傳承;第三,塔的層級為奇數,頂冠剎,疊澀出檐,每面辟門等均為唐、五代以前磚塔常見做法,是古塔形式及構造的傳承體現。由於古塔歷史悠久,藝術價值高,均被省人民政府公布為省級文物保護單位。我們細看安洲山塔不是寺廟塔,屬於風水塔的類型,風水塔是有風水意義的塔,諸如鎮山、鎮水、鎮邪、點綴河山、顯示教化等,一般修在水口,作為一邑一郡一鄉之華表。

與我們一同前往采風的一位同志其祖上是管山村人,這風景優美的地方盛產美女,其奶奶便是管山的名門,就像三國志中的大喬小喬一樣美麗。大娥和小娥是村中公認的仙居美女,一米七的身材,那真是人中仙女。那時女人不讀書,但她父親是清舉人,讓大娥和小娥熟讀四書五經,後被仙居城中的梁山伯相中,至今老人們還念念不忘的說起此事。他父親當地人叫王公,鄉進士。明清稱舉人,後到日本留學,在日本加入了孫中山的同盟會,回國後退出同盟會,就在仙居中學教書,走了教育興國之路。

推薦閱讀:

福建南屏老宅

中國最大親王府 通遼孝莊園

宣化清遠樓

漳州石牌坊

- 上一頁:伏羲廟說伏羲文化

- 下一頁:中國最大親王府 通遼孝莊園