山東沁縣石刻 佛教藝術之瑰寶

日期:2016/12/14 13:13:24 編輯:古代建築有哪些

沁縣佛像石刻

沁縣佛像石刻

沁縣佛像石刻

長治市古代的雕刻藝術在全國雕刻藝術史上,占有不可替代的重要位置,而沁縣的南涅水石刻造像,更是以其精湛的藝術造型被譽為“中華之最”,有“皇家石刻看雲崗,民間石刻在沁州”之說。它是國內目前最大的一座民間石刻藝術專題陳列館,其數量之多、年代之久、內容之豐富居全國之首,可這些精美的石刻造像至今依舊籠罩著層層謎團……

入選中國美術高等教育教材

初秋的二郎山巅,霜葉火紅,蒼翠掩映,腳下碧水萬頃,波光粼粼,北方水城的風景煞是美麗動人……舉世無雙的南涅水石刻造像群就珍藏在這一方山水畫卷之中。

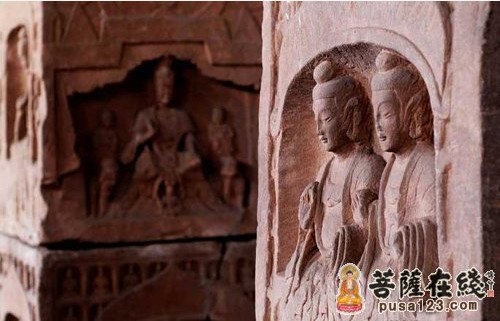

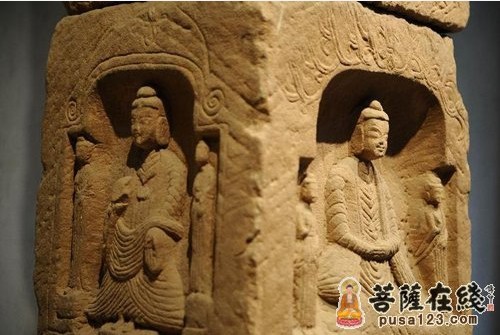

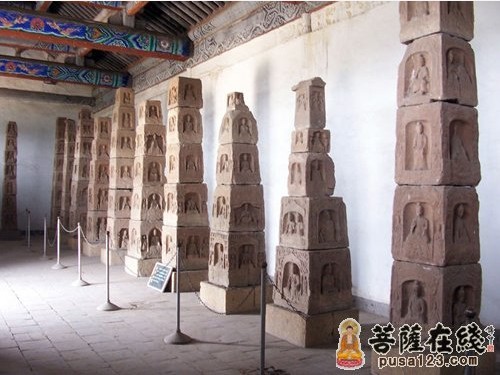

進入博物館,采訪組看到,石刻多為平面正方形和錐形,每組由5~7塊組成,每塊石刻周圍都雕有佛龛,龛內有佛像。每龛內除一佛像外,還分別襯有數目不等的菩薩、僧侶、力士。造像或行、或立、或坐、或思,形態各異,栩栩如生。佛龛用龍首和各種花卉圖案裝飾,有的垂首汲取,有的昂首欲飛,有的逍遙平視,有的怒欲吞雲,有的嬉戲吐霧。造像的衣著、形體、形態刻畫得細膩、逼真、生動。

據碑文記載,這批石刻造像上自北魏永平元年,下至北宋天聖九年,積累了北魏、東魏、北齊、隋、唐、宋六個朝代的民間石雕藝術珍品,題材大多以佛教活動為主。造像多為石疊驿成塔形,即以四面開龛造像的方型石塊疊壘成塔形,為國內稀有。石刻分為碑文石刻、造像石塔、個體造像三大類型。

日前,經享受國務院特殊津貼的突出貢獻專家,中央美術學院教授袁運生推薦,南涅水石刻館被中央美院選為美術素描實習基地,並且以中國傳統雕塑的經典選入中國美術高等教育教材。

袁運生教授說,從大量石雕作品上都可以看出,南涅水石刻既有師承關系,又具有大膽的創新,這些作品反映了一個活力四射的藝術時期的變革成果,是中國雕塑史和藝術史上的一個特例。袁教授表示,在構建中國美術教育新框架的迫切要求下,南涅水石刻將成為祖國傳統藝術研究和利用的首例,率先進入中央美院的課程,從此結束西方實體素描摹本一統天下的歷史。

再現了佛國故事的宏大場面

據博物館的工作人員介紹,這批石刻是1959年在縣城東北30公裡的南涅水村的一座古寺院遺址內發現的,由山西省文物工作委員會考古隊發掘清理,先後出土各類石刻造像2139件,公布為省重點文物保護單位。1984年春開始籌建“南涅水石刻陳列館”,五年後建成並陳列展出,使這批民族文化瑰寶重放異彩。石刻藝術流派多樣,風格不—,多以白砂巖雕鑿而成,有濃郁的民間特色,具有不同的時代特征,是我國石雕藝術的珍寶。

這些栩栩如生的造像端坐在歷史和現實之間,它昭示著什麼樣的未來?它有著怎麼不凡的前世今生?它有什麼樣的藝術價值和考古價值?它將給沁縣帶來怎樣的榮耀和實惠?

據有確切紀年的題記記載,這些造像始鑿於北魏永平元年(公元508),一直延續到北宋天聖九年(公元1031),其間跨越北魏、東魏、北齊、隋、唐、五代十國、宋等歷史朝代,歷時近6個世紀,比雲岡石窟、龍門石窟還要早60多年。

這批石刻造像內容上集中表現了佛教人物、佛傳故事、佛教經律、佛教文化藝術及崇奉佛法的佛事活動等,其造型在繼承前代傳統的基礎上又有了新意和突破,是因地制宜、就地取材,雕刻技藝精湛,風格流派多樣,表現了濃郁的民間特色與廣泛的群眾性。這些雕像,或赤足站立於蓮台之上,或結跏趺坐於蓮台,或講經說法,或靜目沉思,體態端莊,神姿安詳,各具個性,栩栩如生,再現了佛國世界人物和故事交匯的宏大場面。

推薦閱讀:

頤和園長廊的人物彩畫

揚城楠木廳 古建築中的奇葩

六大民居派別之江南民居

六大民居派別之北京四合院

沁縣佛像石刻

沁縣佛像石刻

沁縣佛像石刻

東西文化藝術交流的代表作

時間跨度達500多年的南涅水石刻,猶如一部卷帙浩瀚的史書和一幅古代生活的風情畫,為系統地研究中國古代社會風俗、中國文化史、中國佛教史、中國雕塑藝術史以及雕刻技術、服飾、設計、建設形制、書法、繪畫等藝術,提供了極為重要的實物資料,具有重要的保護價值、觀賞價值和科學研究價值。

山西大學美術學院副教授張明遠表示,南涅水石刻造像與大同雲岡石窟相比,其明顯的特點是民間集資的鑿刻,雖無恢宏壯麗可言,但有精彩別致之美,充分展現了我國古代民間佛教雕刻藝術的高度水平。

南涅水石刻雖然與雲岡、敦煌、龍門石刻風格類似,但更以小巧玲珑著稱於世。那些雕鑿於砂巖上的石刻,無論佛像、羅漢、還是供養人、飛天,都從印度風、中亞風轉為中國風,並進而從西域型漸變為中原型,其畫面上的建築、陳設、服飾、裝飾紋樣等都明顯地顯示出東西文化藝術交流的特征,表現出生機勃勃,博采各國之長的包容性。

佛教於漢代入我國,在廣袤的中國大地留下了深深的印痕,南涅水石刻雖不及大同雲岡、洛陽龍門等石窟造像規模宏大,但形制獨特,極具歷史和考古價值。然而,就是這樣一批極具重要史料價值的精美雕刻卻在地下埋藏了一千多年。

當年,是當地人在涅河北岸取土時偶然扒開了一處地穴,才使得這批精美的窖藏石刻重見天日。是誰雕刻下這些精美的造像?南涅水當年曾是怎樣一幅生活景象?為何會將這些精美的石刻造像藏匿於荒野中的地窖內?這些石刻造像與當時的社會背景和政治生活有著怎樣一種聯系?

窖藏石刻昭示強大民族自信

南涅水村,坐落於沁縣城東北30公裡處,南靠華山,北依涅河,與武鄉縣故城村隔河相望。公元前十一世紀,周武王滅商後,遷商之遺民於此,置甲氏國。漢建涅氏縣,北魏時改為陽城縣,隋改稱甲水縣,唐甲水並入銅。

據史籍記載,發掘石刻的遺址南涅水村正處在北魏孝文帝向南遷都的古道之上。信仰佛教的北魏朝廷南遷途中經過涅縣古城一帶,或是當地人深受其佛教思想的影響開始信佛,開始以供養人的身份大量請石匠雕刻佛教造像……這僅僅是一種猜測,南涅水石刻的更多疑惑,仿佛都期待著進一步的解釋。可以肯定的是,隨著朝代的更迭,南涅水石刻遭遇了滅佛運動,當地百姓就悄悄地將這批造像埋藏於涅水河岸邊的地窖中,從此,這批精美的石刻珍品沉睡了千年。

2007年,在距南涅水村約二裡的牛寺鄉山曲村西爛柯山“閃身崖”下,發現一個巨大的采石場遺址,擅長於研究沁縣歷史文化的王中慶先生對此處石料場進行了考察,並發現一處與南涅水石刻風格相同的摩崖石刻,從這些發現和石料材質的比對,初步認定為南涅水石刻的取材之地,是1500多年前十分活躍的佛教徒造像的大型“車間”。

最近,省考古所專家劉永生經數十年研討,不只找到了雕鑿采石場,而且對石刻的構成和窖藏緣由找到有力的證據,同時提出一個主要論斷,這批石刻同北魏政治核心南遷有著密切的聯系。

無論如何,這些法相莊嚴的佛像,臉上掛著一抹奪人心魄的微笑,在宗教融合和民族融合的那個時代,這不正是一個民族在自信地微笑嗎?

推薦閱讀:

頤和園長廊的人物彩畫

揚城楠木廳 古建築中的奇葩

六大民居派別之江南民居

六大民居派別之北京四合院

- 上一頁:山西古建——同樣的路不同的風景(一)

- 下一頁:頤和園長廊的人物彩畫