武漢昙華林 無處不在的文藝氣質

日期:2016/12/14 13:12:00 編輯:古代建築有哪些

觸手可及的昙華林

武漢三鎮具代表性的歷史街區便是昙華林、老租界和顯正街,它們或以古雅醇厚而著稱,或以異域風情而驚艷,它們猶如璀璨的明珠,鑲嵌在美麗的江城版圖中,成為一幅幅厚重的城市人文圖畫,其中昙華林正是武漢歷史文化最為集中、最具代表性的一個老街區,中國近代教育在這裡發端,中國第一座公共圖書館和圖書館學科在這裡誕生;武昌首義的火種在這裡孕育;在抗戰時期,這裡更是全國的“文化首都”。

但建國後的大改造,偏偏遺忘了昙華林,於是老城深處的這條老街,才得以保留了大體的模樣。但同時也由於它的歷史文化價值鮮為人知,各種自然的、人為的因素使它不斷遭到破壞。昙華林最早的發現者公認是武漢市民俗專家劉謙定,此後不斷有專家學者以及市民發出呼聲,提議搶救、保護、合理開發這筆珍貴的文化遺產,2004年武昌區政協舉行專題座談會,呼吁搶救性保護昙華林的優秀歷史文化建築,打造昙華林歷史文化街區。

2010年武漢市長李憲生對武昌昙華林歷史街區進行調研,要從整體上加強昙華林歷史街區的規劃,將昙華林歷史文化板塊和首義文化板塊、革命文化板塊有機結合起來,形成濃厚的文化氛圍。小編將帶您一起去探訪昙華林的前世今生。

滄桑古巷中的武漢近代史

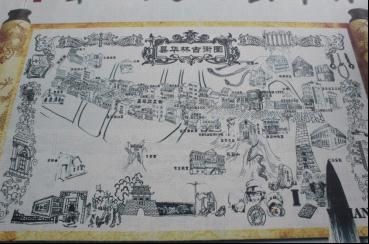

昙華林古街圖

昙華林,武昌舊城一個匯聚了歷史所有滄桑的地方,單是這個名字,就可以窺見光陰留下的烙痕。從名詞解釋上來看,昙華林,昔指此地多有小型庭院,並善植昙花,因古時花、華相通,故名。昙華林,位於老武昌的東北角,地處城牆內的花園山北麓與螃蟹岬(亦名城山)南麓之間,隨兩山並行呈東西走向。歷史上的昙華林是指與戈甲營出口相連的以東地段。1946年,武昌地方當局將戈甲營出口以西的正衛街和游家巷並入統稱為昙華林後,其街名一直沿襲至今。現昙華林街東起中山路,西至得勝橋,全長1200米,是明洪武四年(1371年)武昌城擴建定型後逐漸形成的一條老街。

至於1861年漢口開埠後,昙華林一帶華洋雜處、比鄰而居的風貌與印跡更比比皆是,百年以上的老教堂、老醫院、老學校、老公館、老花園等建築數目竟然達到數十處之多,令人不由得產生了仿佛在時空交錯中回到了百年之前的錯覺。當然,建築年深老舊尚不足訝異,最值得稱道的還要數老房子背後蘊藏的歷史和文化含量。比如昙華林裡的文華書院的建立以及圖書館的開辟,標志著近代教育的發轫和公共圖書館的誕生;又如當年日知會在此創立,大批辛亥革命的仁人志士在此活動,革命遺址星羅棋布,反映了這座城市勇於斗爭和創新的精神……太多太多因素,使得昙華林的歷史價值和人文價值無法估量。

仁濟醫院

漫步昙華林那些建築,那些凝固的音樂

走進位於武昌的昙華林,小編和眾多初來探訪者一樣,驚詫於它與市井塵囂迥然不同的雅致與古樸。鬧中取靜,生活在街上的長者,喜歡用這個詞來概括這裡的生活。這是經由悠遠的歷史氣息和深厚的文化積澱後讓人產生的奇特感受。昙華林乃清代古巷,集中展現了老武昌城的昔日風貌,迄今為止已逾數百年歷史。其中遺存了兩座百年以上的江夏民居,粉壁、黛瓦、灌土牆、小天井以及木構屋頂充分展示了其獨特的建築特色,而在一座名人故居的小院裡,居然還完整地存留著紅砂石築的武昌老城牆的牆基,可謂難能可貴。

沿省中醫院大門往前走,就是古老的仁濟醫院。仁濟醫院建於1895年,是近代西方醫院傳入武漢後保存完好的醫院之一,現存主樓和4棟附樓為中西合壁磚木結構建築。整座建築為英國基督教倫敦會慈善機構楊格非和中華基督教會創建。據了解,省中醫院曾將主樓當圖書館,4棟附樓為職工宿捨。為了較好地保護這座整體建築,省中醫院將所有的住戶遷移,並撥巨款進行修繕。

加諾撒仁愛修女會禮拜堂

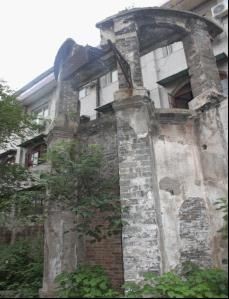

花園山頂天文台遺跡

花園山是昙華林的中心區,微微拱起的小山丘綠蔭成群,亂石相間,籐蘿相纏,沿青石板路拾級而上,山上的加諾撒仁愛修女會禮拜堂是一幢保存完好的建築。原建築分為禮拜堂和修女居所兩部分,現在能看到的只是禮拜堂。這個修女會1806年在意大利創建,總部設在羅馬。1868年該修女會應湖北教區主教明位笃邀請,派遣人員來漢。在花園山置地創建分院,開辦教理班、工藝所、育嬰堂等公益性事業。山頂看下去,相隔僅50米就是胭脂路市場,那邊熱鬧的人間煙火氣息更襯得這裡鬧中取靜,心情會突然變得寧靜淡然。

- 上一頁:海南開展800年古村修復工程妙筆煥新生

- 下一頁:巴比松畫派的中堅人物柯羅