明十三陵

日期:2016/12/14 12:43:34 編輯:古代建築有哪些

明十三陵是中國明朝皇帝的墓葬群,坐落在北京西北郊昌平區境內的燕山山麓的天壽山。這裡自永樂七年(1409)五月始作長陵,到明朝最後一帝崇祯葬入思陵止,其間230多年,先後修建了十三座皇帝陵墓、七座妃子墓、一座太監墓。共埋葬了十三位皇帝、二十三位皇後、二位太子、三十余名妃嫔、一位太監。

1.明十三陵簡介

明十三陵坐落於天壽山麓。總面積一百二十余平方公裡。距離北京約五十公裡。十三陵地處東、西、北三面環山的小盆地之中,陵區周圍群山環抱,中部為平原,陵前有小河曲折蜿蜒,山明水秀,景色宜人。十三座皇陵均依山而築,分別建在東、西、北三面的山麓上,形成了體系完整、規模宏大、氣勢磅礴的陵寢建築群。明代術士認為,這裡是"風水"勝境,絕佳"吉壤"。因此被明朝選為營建皇陵的"萬年壽域"。該陵園建於1409~1644年,距今已有300~500多年歷史。陵區占地面積達40平方公裡,是中國乃至世界現存規模最大、帝後陵寢最多的一處皇陵建築群。明代時,於途中的沙河鎮北,建有七孔石造"朝宗橋"。在鎮東,則築有壯麗的"鞏華城"。該城原為嘉靖皇帝祭陵時中途休息的行宮,現僅存遺址。

明十三陵是明朝遷都北京後13位皇帝陵墓的皇家陵寢的總稱,依次建有長陵(成祖)、獻陵(仁宗)、景陵(宣宗)、裕陵(英宗)、茂陵(憲宗)、泰陵(孝宗)、康陵(武宗)、永陵(世宗)、昭陵(穆宗)、定陵(神宗)、慶陵(光宗)、德陵(熹宗)、思陵(思宗),故稱十三陵。景區已開放景點有長陵、定陵、昭陵、神路。

明十三陵是中國歷代帝王陵寢建築中保存得比較好的一處。中華人民共和國成立後,政府為了保護這一文物古跡,從解放初期就開始進行維修,並將十三陵作為全國重點文物加以保護。1957年,北京市政府公布十三陵為北京市第一批重點古建文物保護單位。1961年,十三陵被公布為全國重點文物保護單位。1982年,國務院公布八達嶺-十三陵風景區為全國44個重點風景名勝保護區之一。1991年,十三陵被國家旅游局確定為“中國旅游勝地四十佳”之一。1992年,十三陵被北京旅游世界之最評選委員會評為“是世界上保存完整埋葬皇帝最多的墓葬群。”

2.明朝十六帝為何只有十三陵?

十三陵是明朝十三個皇帝的陵墓。明朝歷經十六帝,為什麼叫十三陵呢?這要追述一下明朝的歷史。明朝開國皇帝朱元璋,建都於南京,死後葬於南京鐘山之陽稱“明孝陵”。第二帝朱允文(建文帝)因其叔父朱棣以“靖難”(為皇帝解除危難之意)為名發兵打到南京,建文帝不知所終。有人說出家當了和尚,總之是下落不明(這在明朝歷史上是一個懸案),所以沒有陵墓。第七帝朱祁钰,因其兄英宗皇帝被瓦剌所俘,在太後和大臣的旨意下即了帝位。後英宗被放回,在心腹黨羽的策劃下,搞了一場“奪門之變”,英宗復辟,又坐了皇帝。朱祁钰被害死,英宗不承認他是皇帝,將其在天壽山區域內修建的陵墓也給搗毀了。而以“王”的身份將他葬於北京西郊玉泉山。這樣,明朝十六帝有兩位葬在別處,一位下落不明,其余十三位都葬在天壽山,所以稱“明十三陵,建文帝最終是自焚還是從秘密隧道中逃走,至今還是個迷。

3.陵區特色

十三陵是一個天然具有規格的山區,其山屬太行余脈,西通居庸,北通黃花鎮,南向昌平州,不僅是陵寢之屏障,實乃京師之北屏。太行山起澤州,蜿蜒綿亘北走千百裡山脈不斷,至居庸關,萬峰矗立回翔盤曲而東,拔地而起為天壽山(原名黃土山)。山崇高正大,雄偉寬弘,主勢強力。明末清初著名學者顧炎武曾寫詩描述這裡的優勝形勢:“群山自南來,勢,若蛟龍翔;東趾踞盧龍,西脊馳太行;後尻坐黃花(指黃花鎮),前面臨神京;中有萬年宅,名曰康家莊;可容百萬人,豁然開明堂。”這一優美的自然景觀被封建統治者視為風水寶地。

明十三陵,既是一個統一的整體,各陵又自成一個獨立的單位,陵墓規格大同小異。每座陵墓分別建於一座山前。陵與陵之間少至半公裡,多至八公裡。除思陵偏在西南一隅外,其余均成扇面形分列於長陵左右(見圖)。在中國傳統風水學說的指導下,十三陵從選址到規劃設計,都十分注重陵寢建築與大自然山川、水流和植被的和諧統一,追求形同"天造地設"的完美境界,用以體現"天人合一"的哲學觀點。明十三陵作為中國古代帝陵的傑出代表,展示了中國傳統文化的豐富內涵。

這種依山建陵的布局也曾受到外國專家的贊賞,如英國著名史家李約瑟說:皇陵在中國建築形制上是一個重大的成就它整個圖案的內容也許就是整個建築部分與風景藝術相結合的最偉大的例子。他評價十三陵是“最大的傑作”。他的體驗是“在門樓上可以欣賞到整個山谷的景色,在有機的平面上沉思其莊嚴的景象,其間所有的建築,都和風景融匯在一起,一種人民的智慧由建築師和建築者的技巧很好地表達出來。”英國城市規劃家愛德蒙培根也高度評價了明十三陵的藝術成就,他認為“建築上最宏偉的關於‘動’的例子就是明代皇帝的陵墓。”他指出:依山而建的陵墓建築群的布局“它們的氣勢是多麼壯麗,整個山谷之內的體積都利用來作為紀念死去的君王。”他們形象生動地描繪了明陵建築與自然景觀的有機結合。

2003年明十三陵被列入《世界遺產目錄》。世界遺產委員會評價:明清皇家陵寢依照風水理論,精心選址,將數量眾多的建築物巧妙地安置於地下。它是人類改變自然的產物,體現了傳統的建築和裝飾思想,闡釋了封建中國持續五百余年的世界觀與權力觀。

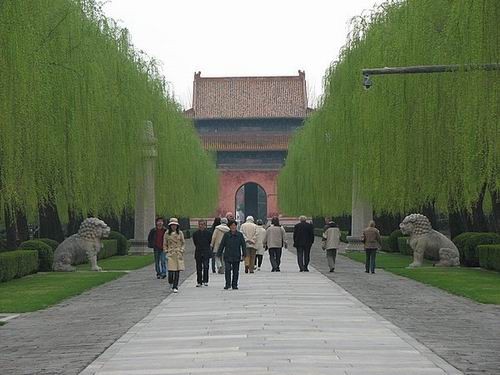

4.神路

神路是明十三陵的第一個景點,由石牌坊,大紅門,碑樓,石像生,龍鳳門等組成。

石牌坊為陵區前的第一座建築物,建於1540年(嘉靖十九年)。牌坊結構為五楹、六柱、十一樓,全部用漢白玉雕砌,在額枋和柱石的上下,刻有龍、雲圖紋及麒麟、獅子等浮雕。這些圖紋上原來曾飾有各色彩漆,因年代久遠,現已剝蝕淨盡。整個牌坊結構恢宏,雕刻精美,反映了明代石質建築工藝的卓越水平。

過了石牌坊,即可看到在神道左、右有兩座小山。東為龍山(也叫蟒山),形如一條奔越騰挪的蒼龍;西為虎山(俗稱虎峪),狀似一只伏地警覺的猛虎。中國古代道教有“左青龍,右白虎”為祥瑞之兆的傳說,“龍”、“虎”分列左右,威嚴地守衛著十三陵的大門。

大紅門坐落於陵區的正南面,門分三洞,又名大宮門,為陵園的正門。大門兩旁原各豎一通石碑,上刻"官員人等至此下馬"字樣。凡是前來祭陵的人,都必須從此步入陵園,以顯示皇陵的無上尊嚴。大門兩側原設有兩個角門,並連接著長達80華裡的紅色圍牆。在蜿蜒連綿的圍牆中,另設有一座小紅門和十個出入口,均派有重兵駐守,是百姓不可接近的禁地。現在這些圍牆都早已坍塌,有些殘跡尚依稀可辨。

大紅門後的大道,叫神道,也稱陵道。起於石牌坊,穿過大紅門,一直通向長陵,原為長陵而築,但後來便成了全陵區的主陵道了。該道縱貫陵園南北,全長7公裡,沿線設有一系列建築物,錯落有致,蔚為壯觀。

碑亭位於神道中央,是一座歇山重檐、四出翹角的高大方形亭樓,為長陵所建。亭內豎有龍首龜趺石碑一塊,高6米多。上題"大明長陵神功聖德碑",碑文長達3500多字,是明仁宗朱高熾撰文,明初著名書法家程南雲所書。該碑碑文作於1425年(洪熙元年),碑石卻是1435年(宣德十年)才刻成的。在碑陰面還刻有清代乾隆皇帝寫的《哀明陵十三韻》。碑文詳細記錄了長、永、定、思諸陵的殘破情況。碑東側是清廷修明陵的花費記錄。西側是嘉慶帝論述明代滅亡的原因。碑亭四隅立有4根白石華表,其頂部均蹲有一只異獸,名為望天吼。華表和碑亭相互映襯,顯得十分莊重渾厚。在碑亭東側,原建有行宮,為帝後前來祀陵時的更衣處,現已無存。

石雕群是陵前放置的石雕人、獸,古稱石像生(石人又稱翁仲)。從碑亭北的兩根六角形的石柱起,至龍鳳門止的千米神道兩旁,整齊地排列著24只石獸和12個石人,造型生動,雕刻精細,深為游人所喜愛。其數量之多,形體之大,雕琢之精,保存之好,是古代陵園中罕見的。石獸共分6種,每種4只,均呈兩立兩跪狀。將它們陳列於此,賦有一定含義。例如,雄獅威武,而且善戰;獬豸為傳說中的神獸,善辨忠奸,慣用頭上的獨角去頂觸邪惡之人。獅子和獬豸均是象征守陵的衛士。麒麟,為傳說中的"仁獸",表示吉祥之意。駱駝和大象,忠實善良,並能負重遠行。駿馬善於奔跑,可為坐騎。石人分勳臣、文臣和武臣,各4尊,為皇帝生前的近身侍臣,均為拱手執笏的立像,威武而虔誠。在皇陵中設置這種石像生,早在兩千多年前的秦漢時期就有了。主要起裝飾點綴作用,以象征皇帝生前的儀威,表示皇帝死後在陰間也擁有文武百官及各種牲畜可供驅使,仍可主宰一切。

棂星門又叫龍鳳門。由四根石柱構成三個門洞,門柱類似華表,柱上有雲板、異獸。在三個門額枋上的中央部分,還分別飾有一顆石雕火珠,因而該門又稱“火焰牌坊”。龍鳳門西北側,原建有行宮,是帝後祭陵時的歇息之處。

5.長陵

明長陵位於天壽山主峰南麓,是明朝第三位皇帝成祖文皇帝朱棣(年號永樂)和皇後徐氏的合葬陵寢。在十三陵中建築規模最大,營建時間最早,地面建築也保存得最為完好。它是十三陵中的祖陵,也是陵區內最主要的旅游景點之一。

長陵的陵宮建築,占地約12萬平方米。其平面布局呈前方後圓形狀。其前面的方形部分,由前後相連的三進院落組成。第一進院落,前設陵門一座。其制為單檐歇山頂的宮門式建築,面闊顯五間,檐下額枋、飛子、檐椽及單昂三踩式斗拱均系琉璃構件;其下辟有三個紅券門。陵門之前建有月台,左右建有隨牆式角門(已拆除並封塞)。院內,明朝時建有神廚(居左)、神庫(居右)各五間,神廚之前建有碑亭一座。神廚、神庫均毀於清代中期,碑亭則保存至今。

第二進院落,前面設殿門一座,名為祾恩門。據《太常續考》等文獻記載,天壽山諸陵陵殿名為“祾恩殿”,殿門名之為“祾恩門”,始於嘉靖十七年(1538年),是世宗朱厚熜親易佳名。其中,“祾”字取“祭而受福”之意,“恩”字取“罔極之恩”意,長陵稜恩門,為單檐歇山頂形制,面闊五間(通闊31.44米),進深二間(通深14.37米),正脊頂部距地面高14.57米。檐下斗拱為單翹重昂七踩式,其平身科斗拱耍頭的後尾作斜起的桿狀,與宋清做法俱不相同。室內明間、次間各設板門一道,稍間封以牆體。其中明間板門之上安有華帶式榜額,書“祾恩門”三金字。“稜”字系後世修葺時誤寫。門下承以旱白玉欄桿圍繞的須彌座式台基。其欄桿形制,為龍鳳雕飾的望柱,和寶瓶、三幅雲式的欄板。台基四角及各欄桿望柱之下,各設有排水用的石雕螭首(龍頭)。台基前後則各設有三出踏跺式台階。其中路台階間的御路石上雕刻的淺浮雕圖案十分精美:下面是海水江牙雲騰浪湧,海水中寶山矗立,兩匹海馬躍出水面凌波奔馳;上面是兩條矯健的巨龍在雲海中升降飛騰,追逐火珠,呈現出一派波瀾壯闊的雄偉景象。

祾恩門兩側還各有掖門一座,均作隨牆式琉璃花門,門上的斗拱、額枋,門頂的瓦飾、椽飛均為黃綠琉璃件組裝,在紅牆的映襯下格外分明。院內,北面正中位置建有高大巍峨的祾恩殿。這座大殿在明清兩代,是用於供奉帝後神牌(牌位)和舉行上陵祭祀活動的地方。

熱門文章

熱門圖文