曲阜市孔廟立著13座碑亭 十三碑亭專為保存封建皇帝御制石碑而建

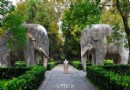

日期:2016/12/15 1:31:55 編輯:中國古代建築過奎文閣為孔廟的第6進庭院。院落狹長矗立著13座碑亭,南8北5,兩行排列,斗栱飛翹,檐牙高啄,黃瓦耀金,栉次鱗比。十三碑亭專為保存封建皇帝御制石碑而建,習稱“御碑亭”。亭內存碑55 幢,是唐、宋、金、元、明、清、民國七代所刻。碑文多是皇帝對孔子追谥加封拜廟親祭、派官致祭和整修廟宇的記錄,由漢文、八思巴文(元代蒙古文)、滿文等文字刻寫。

道北5座碑亭建於康熙、雍正、乾隆年間,道南的8座亭中,4座為金、元建築,東起第三、六座為金明昌六年(公元1195年)所建,第四座為元至元五年(公元1268年)所建,第五座為元大德六年(公元1302年)所建,其余4座為清代所建。兩座正方形的金代碑亭,斗栱豪放,布置疏朗,是孔廟現存最早的建築。

各亭石碑多以似龜非龜的動物為趺,名曰赑屃(bi,xi),據說是龍的兒子。傳說龍生9子,各有所能,赑屃擅長負重,故用以馱碑。碑亭中最早的是兩幢唐碑,一幢是立於唐高宗總章元年(668年)的“大 唐贈泰師魯先聖孔宣尼碑”,一幢是立於唐玄宗開元七年(719年)的“魯孔夫子廟碑”,皆位於南排開東起第六座金代碑亭中。最大的一幢石碑是清康熙二十五年(1686年)所立,位於北排東起第三座碑亭內。這塊碑約重35噸,加上碑下的赑屃,水盤,約重65噸。這塊石采自北京的西山,在當時的技術條件下,能將此碑安然運抵千裡之外的曲阜,不能不使人驚歎。

此院的東南、西南部,各有一片叢林似的碑碣。北牆朱欄內還鑲著大量刻石均為歷代帝王大臣們修廟、谒廟、祭廟後所刻。如從書法藝術上來看,真草隸篆,各有千秋。另有幾座石碑從側面記載了元末紅巾軍、明代中期劉六、劉七、明末徐鴻儒等農民起義的情況,是研究農民革命歷史難得的珍貴史料。 十三碑亭院兩側,東建毓粹門,西建觀德門,供人出入,人們依照皇宮之名,稱為東、西華門。這是孔廟的第三道偏門。