全國可移動文物普查工作展開

日期:2016/12/14 12:41:03 編輯:古代建築有哪些

日前,國家文物局通報了新中國成立以來,首次全國可移動文物普查工作的最新情況,讓“可移動文物”成為近期的熱詞。

涉及上億件藏品

什麼是“可移動文物”?

據悉,文化遺產分為物質文化遺產和非物質文化遺產。其中,物質文化遺產又分為不可移動文物和可移動文物。

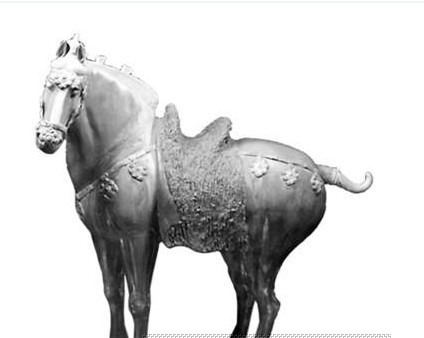

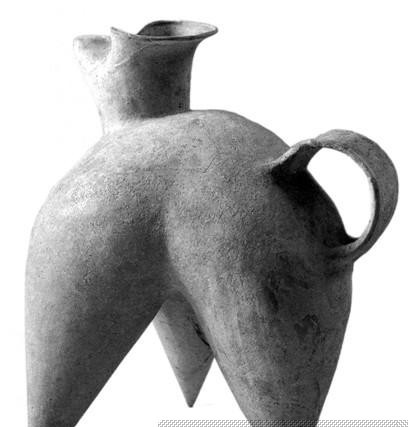

不可移動文物包括重點文物保護單位和歷史文化名城、古村落等;可移動文物是指館藏文物(可收藏文物),即歷史上各時代重要實物、藝術品、文獻、手稿、圖書資料、代表性實物等。在中國,可移動文物的保護以博物館、紀念館、圖書館或民間收藏為單位。

而這次可移動文物普查,則是針對國有單位的藏品,暫不涉及民間收藏。“普查工作去年開始在全國展開,涉及19個行業和系統,囊括150萬個國有單位、上億件文物藏品。”國家文物局副局長宋新潮介紹說,目前中國已有半數省市基本完成國有單位調查工作;從2月開始,文物采集認定正式開展,並對已有的資源進行導入審核。

中國在1956年、1981年和2007年分別進行過3次不可移動文物普查,基本摸清了不可移動文物的家底,但從未涉及可移動文物。與不可移動文物相比,可移動文物存在著數量不清、保管狀況不明、一些博物館賬目混亂等問題。2013年4月18日,第一次全國可移動文物普查電視電話會議召開,標志著摸底工作的全面展開。

定制“身份證”

此次普查到底涉及哪些文物?范圍是如何界定的呢?

宋新潮介紹說,本次普查以全部國有單位為對象,除了國有博物館等文物收藏機構,還有圖書館、美術館、檔案館,此外,各級黨政軍機關(駐外機構)和國有企事業單位也保存有一定藏品。例如,全國政協藏有大量名人書畫,新聞出版總署直屬單位有大量名人手稿、老唱片母版。

納入普查范圍的國有文物主要包括:1949年(含)以前的珍貴藝術品、工藝美術品、重要古籍、文獻資料、手稿,反映各民族社會制度、社會生產、社會生活有關的代表性實物以及具有科學價值的古脊椎動物與古人類化石標本;國有博物館收藏的1949年後重要的實物資料、藝術品、民族民俗文物;列入國家文物局公布的1949年後已故著名書畫家作品限制出境鑒定標准范圍的作品。

值得關注的是,此次普查的宣傳冊中還出現了一些近現代工業文物,例如青島市啤酒博物館收藏的糖化鍋、中國鐵道博物館收藏的“0”號蒸汽機車……這類文物也將在此次普查中逐一錄入。

與經濟普查的入戶登記和不可移動文物普查的田野調查不同,可移動文物普查主要采用單位自主申報的方式。而對一些已經有數據記錄的博物館,其文物信息將批量導入數據。

宋新潮說,普查登錄的文物要完成文物名稱、類別、保存狀態等14項信息的記錄,相當於給文物上了“身份證”。

數字平台激活藏品

“我們希望通過普查,建立國有可移動文物業務管理與社會服務的公共平台。提高文物收藏單位的管理水平,促進文物資源的整合利用,豐富公共文化服務內容。讓文物在文化產業、動漫產業、工業設計等領域發揮獨特的作用。”宋新潮表示。

“讓藏在禁宮中的文物活起來。”宋新潮說,可以通過普查建立服務平台將文物在網上展示。通過數字化方式進行傳播,有助於加深人們對文物的具體了解和認識,把文物變成一種公共的文化性產品。此外,通過可移動文物普查,對登錄的可移動文物,國家將在文物保護、保管上給予支持;在文物流通上,可依法變賣,讓文物流動起來。

宋新潮表示,普查旨在系統掌握國有可移動文物的數量及基本狀況,建立國家可移動文物登錄體系和管理機制,實現國有可移動文物管理及社會服務平台體系。

永不落幕的工程

今年下半年,普查工作將著手建設服務平台,並逐步向社會展示普查成果。可移動文物信息服務系統也將向社會開放,人們可進行文物數據及圖片的查詢、檢索等。

開展可移動文物普查、建立文物調查和登錄制度,是世界各國為有效保護文物、加強文化遺產領域的資產管理而普遍采用的手段。上世紀60年代,法國開展了被稱為“大到教堂、小到湯勺”的第二次文物大調查,建立起了每件文物詳細、明確、標准化的資料和說明,進一步摸清了法國文物資源的基本情況,使一些具有重要價值的文物免於損毀和遺失。而意大利則將全國文物登錄、編目設定為常年開展的經常性工作。美國、日本等國也都建立了定期文物調查制度。文物普查就是一項持續性的、“永不落幕的工程”。

“本次普查是階段性工作。”宋新潮說,第一次全國可移動文物的普查時間是5年,但從嚴格意義上說,不可能完成所有工作。下一次文物普查,還將涉及未列入館藏賬目的近現代文物和民間文物。

- 上一頁:全國重點文保夕佳山民居開始維修

- 下一頁:運城垣曲二郎廟北殿開始修繕