湖州南浔:江南水鄉古鎮中最低調的奢華(組圖)

日期:2016/12/15 21:49:16 編輯:古代建築南浔古鎮地處杭嘉湖平原北部,太湖之南,西距市府湖州卅二公裡,東與江蘇蘇州吳江接壤。南宋以來,此地已是“水陸沖要之地”,因濱浔溪河而名浔溪,後又因浔溪之南商賈雲集、屋宇林立,而名南林。至淳祐十二年(1252)建鎮,南林、浔溪兩名各取首字,改稱南浔。由於蠶絲業的興起和商品經濟的發展,南浔在明朝萬歷至清代中期空前繁榮鼎盛,清末民初已成為全國蠶絲貿易中心,並形成一個因經營絲業而發家的富豪階層。

圖為 南浔古鎮

當地人形象地以象、牛、狗三種動物形體的大小來對應他們財產的多寡,於是有了“四象八牛七十二金黃狗”之說。一般認為“象”是指擁有財產百萬兩以上的富豪,“牛”為五十萬至百萬兩者,三十萬至五十萬兩者稱為“狗”。其中劉、張、龐、顧四家為“南浔四象”,而劉家財產排第一,為“四象”之首,被稱為“牛”的有邢、周、邱、陳、金、張、梅、蔣八家,至於“狗”就有七十二家了。有著雄厚財力的南浔由此一躍成為江浙雄鎮,盡管隸屬湖州,但民間有“湖州一個城,不及南浔半個鎮”之說。

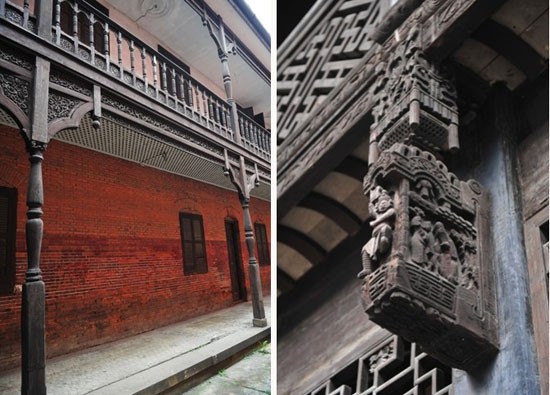

圖為 門上的雕飾

如今的南浔古鎮基本保持著清末民初的風貌,鎮北運河東西橫延,鎮中浔溪南北穿鎮而過,豐富的水系讓南浔有了迅猛發展的前提。從象門街的入口進來,恰好是河水轉彎的地方,每側各有一座石橋,一曰通利橋,一曰蔣家橋。盡管不如周莊的“雙橋”那麼廣為人知,但橋旁的“雙橋面館”還是小有名氣的,和當地人擠在河邊的小桌旁吃碗面當早餐,是件頗惬意的事情。

沿著面館前的那條街,走過不少店鋪,也經過老的米行和雜貨店,有一處門面並不顯赫的所在,稱“劉氏梯號”,是“四象”之首劉镛的三子劉梯青的私家住宅。此人是實業家,他於民國十六年在余杭塘棲創辦的崇裕絲廠,為當時浙江乃至全國一流的大型缫絲廠。

劉氏梯號正名為“崇德堂”,俗稱“紅房子”,因為它裡面的西式建築使用紅磚切成的。入大廳,也就進入了崇德堂主建築,也是該宅的中軸線,它按中國傳統居住理念而設計,前部為廳,後部為內宅,祖輩居中,各房按輩分居兩側。

廳堂的門窗上多為木雕的古篆文字組成,都是些吉利字眼,過梁、斗拱、雀替上更是不乏傳統鳥獸木雕,與建築群最後的歐式洋樓形成鮮明對比。

圖為 窗紋雕飾

洋樓為二層,上方有鑄鐵圍欄,整體建築為在紅色,以西式的浮雕、鐵藝、花磚、羅馬柱等進行裝飾,頗為靈動和飄逸。

劉氏梯號前方不遠有座廣惠宮,曾是南浔鎮上知名的道觀。原本建於北宋英宗治平年間、歷史甚至長於南浔鎮的廣惠宮,歷經明萬歷四十八年的傾圯、崇祯十年的大火和一九六四年的另一場火災,加上七次重修或重建(最近一次是二零零三年),已經完全沒有古色古香的韻味,規模和香火也遠不如清朝嘉慶時的鼎盛時期。

圖為 建築雕飾

宮外有橋橫跨南市河,因此宮名曰廣惠橋;又傳元末張士誠起義後到此占廣惠宮為行宮,此橋又稱張王廟橋。廣惠橋為為單孔石拱,始建年代已失考,清嘉慶五年重修、同治五年重建。廣惠橋前有一對精妙的石獅子,原為絲業會館之物。這對石獅宛如浮雕富有立體感,據說為老石工集祖孫三代化三年時間完成,也是老石工最後的傑作,是一件具有文物保管價值的藝術品。

絲業會館就在廣惠橋對面,始建於一九二六年,為三進中西合壁建築風格的建築物,陳列著絲綢從手工工藝到機織量產的諸多實物。此建築曾為南浔商會,也曾作為鎮史館,在近七十年裡進駐過南浔鎮的軍隊都以此地位指揮機關所在。

這時已在河的另一邊,往來時相反的方向回去,不久即見“興福橋”,那時一座平板石橋,橋欄上有著“光緒三年”和一行“奉憲永禁捕魚···”的禁約。此橋鄰近的建築群為“求恕裡”,是個頗有來歷的所在。

求恕裡是嘉業堂藏書樓主人劉承干於一九三零年所建別墅,劉承干一生不求仕進,卻建了所藏豐富的藏書樓,到了晚年家道沒落也坦然自得,故以“求恕居士”自居,其在上海儲書之所名“求恕齋”、南浔別墅稱“求恕裡”。求恕裡進門是一條長甬道,具有上海裡弄的風格,在中間有一座西洋門樓,上面有“鹧溪小隱”四個字。

門樓的上面有幾個像金蟾的動物,據說這是劉家做生絲生意的商標。別墅主建築為一幢中西合璧的堂樓,正門是石庫門式牆門,上有“光輝贻後”的字樣。樓下為客廳,裡面有吳昌碩題的“爽挹近輝”幾個大字。

求恕裡現今陳列著劉旭滄作品攝影展,劉旭滄原名劉承東,中國近代著名攝影藝術家,他是劉承干的九弟,兩人相差卅二歲。長衫馬褂的兄長,以收藏古書知名;西裝革履的小弟,以鑽研攝影立業。如果兄弟兩個同在街頭散步,應該是相當有趣的“中西合壁”風景。二樓是臥室,打開朝南的窗,既可觀私家小花園的景色,又可以遠望劉家的小蓮莊和藏書樓,在上面還有一個不被人發現的密室閣樓。

劉承干在一九三零年擴建求恕裡,是給自己和家人回南浔小住的居所,另一個很重要的原因是作為嘉業堂藏書樓的管理機關使用。劉承干屬於含著“金鑰匙”出生的“富三代”,其祖父劉镛於一八九九年去世,十七歲的劉承干以“承重孫”的身份,繼承了長房劉安瀾的財產,一夜之間頓成豪富。

經歷了日軍縱火燒鎮、三野兵過南浔、文革大破四舊,期間諸多傳奇故事已無需考證真偽,嘉業堂藏書樓都得以保存,尤其是上世紀八十年代的大修之後,它以嶄新的姿態迎接海內外學者和游客,再度名噪於世間。

劉家不愧為晚清南浔“四象”之首,在南浔所遺留甚多,其中最著名的就是小蓮莊,為始建於光緒十一年的劉镛私家花園,後經劉氏祖孫三代四十年的經營,由劉承干於一九二四年落成,因慕元代書畫家趙孟頫湖州蓮花莊,而自名“小蓮莊”。園林以荷花池為中心,依地形設山理水,荷池南岸主體建築為臨池而建的“退修小榭”,設計精巧,是江南水榭建築的精品。