北方園林之天壇

日期:2016/12/14 12:29:51 編輯:古代建築有哪些

天壇位於北京外城永定門內大街東側,是明清代壇廟園林的典范。它始建於永樂十八年(1420年),距今已有580余年的歷史,清代沿用明代城制和壇制,略有改動。園林是作為祭天而用,清朝滅亡後,於1918年開放為公園。全園面積273公頃,呈北圓南方布局,合天圓地方之制,不僅牆垣用南方北圓之制,而且單景如圜丘亦為內圓外方。天壇平面呈“回”字形,由兩道牆垣圍成,內苑外林,主要建築的祈年殿和圜丘在內壇,外壇設神樂署及林區。

全園中軸明顯,對稱不明顯,軸線從南至北依次為南門、具服台、圜丘、皇穹宇、丹陛橋、具服台、祈年殿、北門。圜丘和祈年殿為南北兩區主體建築,各有一套服務設施。

南門是三孔城樓式門,屋頂歇山,入門見到雙重紅牆圍合的圜丘。牆上開門,為棂星門,兩柱沖天式漢白玉牌坊式門,東南西北各一組門,每組三門,共有24門,美名為“雲門玉立”。門外設具服台,它是皇帝祭天前臨時休息處,為有地暖的磚台。祭天前,搭建黃雲緞幄帳,內設寶座,皇帝在此淨手後更換藍色祭服,祭天完禮後回此休息,更衣回宮。

圜丘,又稱祭天台,建於嘉靖九年(1530年),每年冬至皇帝至此祭天和祈雨。圜丘壇而不屋,壇立三層台階上,上層26米,底層55米,天為陽數,故一切尺寸、構件數全依陽數,如三層台,中心凸起一石,名天心石,又稱太極石,人於石中講話,四面回響。圍繞天心石的石板以九的倍數遞增,共九重,分別為:9、18、27、36、45、54、63、72、81,喻意九重天。古時郊天須柴燎告天,露天而祭,故壇而不屋。

過圜丘來到皇穹宇,始建於乾隆十七年(1752年),內供昊天上帝牌位,東庑供大明、二十八星宿、周天星辰等,西庑供夜明(月神)、風雲雷雨諸神。皇穹宇建築平面圓形,屋頂笠頂,鎏金寶頂,中為朱紅棂槅柱枋,下為白色石雕台基欄桿,內檐彩畫。建築由直徑63米牆垣所圍合,牆用磨磚對縫砌成,渾然天成,沒有接痕,最有意思的是其回聲效果明顯,站在東西庑後,回音更加明顯,即使說話很小聲,對方也能清楚地聽清。該回音壁名列中國四大聲學建築之首。

連接圜丘壇與祈年殿的大道稱丹陛橋,長360米,北端距地面4.5米高,南端距地面4米,由南而北逐漸升高。圜丘壇高6米,皇穹宇高19米,祈年殿高38米,皆串聯於丹陛橋間,橋下設東西向通道,道東為宰牲亭,道西為犧牲所,牲畜必須由犧牲所趕往宰牲亭屠宰,但又不能玷污神道,故設4米高丹陛橋以解決人畜分流的事。丹陛橋上分左中右三道,中道稱神道,天神可過,東道稱御道,皇帝可過,西道稱王道,王公大臣可過。

祈年殿是祈谷壇的主體建築,祈谷壇初建於明永樂十八年(1420年),時為天地合祭的天地壇,建築名為大祀殿。嘉靖時期,天地分祀,改建成大享殿,每年秋季行明堂大享禮,後又改孟春上辛日行祈谷禮,僅次於圜丘祭天之禮。清順治改大享殿為祈谷壇,為民祈谷,順治時增燔柴禮。祈谷壇為方形磚城,南北190米,東西160米,東西南各有三間拱券門,南門內為磚門,穿門來到祈年門,面闊五門,庑殿頂,為祈谷壇儀門。

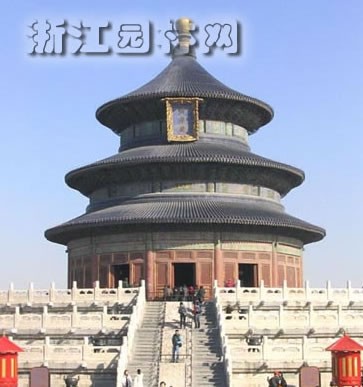

祈年殿位於祈谷壇的北面,平面圓形,三重檐,建於三層漢白玉圓台上。壇高5.2米,上層徑68米,中層80米,下層91米,各層繞以石欄,上層望柱飾盤龍,螭首出水,中層望柱飾鳳紋,鳳首出水,下層望柱飾朵雲,雲紋出水,四面八出陛,每層出陛各九級,南北各三出陛,東西各一出陛。

殿直徑32.6米,外檐十二柱十一開間,柱間琉璃檻牆,檻牆上為三抹稜花門窗,皆飾紅漆龍紋,殿內四根龍井柱,飾海水江崖西蕃蓮,喻春夏秋冬。中層十二根大柱為金柱,象征十二個月,外層十二檐柱,象征十二時辰,中外兩層24柱合24節氣,加中間四柱合28柱,象征28星宿,再加柱上八根童柱為36根柱,象征36天罡。三層屋檐層層收進,藍色琉璃瓦象征藍天,三層壇台把建築托起於林海之上,遠望祈年殿,超凡出塵,高與天接,這也是天壇祈年殿被作為北京象征的最主要原因。

祈年殿向北是皇乾殿院落,是存放谷神位的地方,只有祈谷大禮之時,神位才被從龍亭抬至祈年殿供奉,其余日子在此供奉。

連接祈谷壇東磚門與神廚和宰牲亭的通道是72間長廊,綠琉璃瓦朱紅柱,古代宰殺後的犧牲品經長廊送往神廚,為防風沙污染而用封閉長廊,現改為通透游廊,南面為開闊草坪。草地上有七星石,傳為隕石,按北斗七星排列,清時增一石,成八石。神庫神廚為制作犧牲品的地方。宰牲亭是宰殺犧牲的地方。舊時有犧牲所,位於天壇西南,為明清兩代豢養犧牲的場所,現只余斷壁殘垣。神樂署在天壇外西南,齋宮西側,自成一院,是明清兩代樂舞培訓場。因明代皇帝尚道,故以道士擔任教官,常年保持有幾百名樂舞生,大禮前,這裡還是百官演習有關禮儀的場所。

天壇外垣與內垣之間為大片綠地,主要種植松柏。現在,全園綠地達163公頃,樹木6萬余株,古樹3500余株,是全國罕見的古木會聚地。行走於內垣外的柏林間,每一株古柏都是一景,景景不同,令人驚歎。最令人敬仰的幾株在回音壁附近,在回音壁外西南側有一株古柏,名問天柏,樹冠茂密,惟有一枝直指天空,猶如屈原伸手質問蒼天之姿。回音壁外西北面的九龍柏,樹身扭曲凹凸,仿佛群龍相搏,故名九龍柏。成貞門西壇牆月洞門側有一古柏,粗干繁葉,像是邀人入園,故名迎客柏。

全園特征明顯,中軸強烈,情節發展有起承轉合,文化意味尤為深刻,綜合了中國文化最深最全的內涵,成為中國禮儀建築和園林的最高型制。

熱門文章