民間收藏家捐98件抗戰文物 含中共抗日原始通電

日期:2016/12/14 11:24:01 編輯:中國古代建築

“靜靜兮四行倉庫,巍巍兮八百壯士!”本周四,上海唯一的抗戰遺址紀念館——四行倉庫抗戰紀念館將在光復路1號建成開館。記者采訪中發現,本市民間收藏人士捐贈的百余件文物實物,撐起了四行倉庫抗戰紀念館館藏文物實物的半壁江山。其中上海知名收藏家、上海市光明律師事務所主任俞建國一個人就捐贈了與四行倉庫抗戰歷史有關的珍稀文物98件,中共抗日救國原始通電文件、德式鋼盔、日軍作戰軍號、日軍閘北作戰地圖……這些文物實物,都是俞建國從他歷經20年收藏的3000余件抗戰文物中,精挑細選出來的。

德式鋼盔重現88師英雄氣概

矗立在蘇河灣的四行倉庫,剛剛完成修繕,在褪去層層修補的外衣後,滿是彈孔的牆面仿佛又把人們拉回了那段可歌可泣的悲壯歷史。時鐘撥回78年前,1937年10月26日晚上,當淞滬會戰進入最後階段,要地大場失守,中國軍隊不得不全線西撤。謝晉元奉命死守四行倉庫,掩護大部隊。其麾下第88師524團423名將士在這裡堅守四晝夜,殲敵二百余。進駐倉庫當夜,曾有英國士兵詢問駐兵多少,為壯大聲勢,謝晉元高聲回答800人,“八百壯士”由此得名。

四行倉庫抗戰紀念館的籌建工作從去年5月就開始了。但由於當時國軍潰退等原因,留下的文物很少。縱使四行倉庫修建工作領導小組多次向全球征集文物,也是收獲寥寥。可是如今的四行倉庫抗戰紀念館中,除了有再現謝晉元和八百壯士戰斗場景的浮雕、雕塑、塑膠人、油畫,更陳列著一批珍貴文物和文獻資料。其中98件來自一位民間收藏家俞建國。

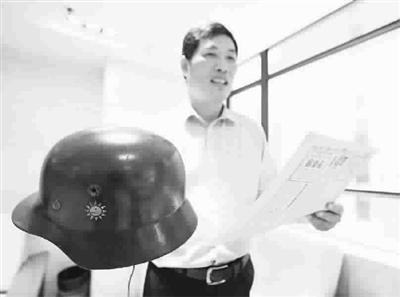

擔任閘北區收藏協會會長的俞建國,從1995年起,就留意收藏抗戰文物了。10多年前,他聽一位朋友介紹,當年侵華日軍上海特別陸戰隊調查科軍官的後代手裡,有國民黨19路軍的一頂斗笠,在中國國內已經很難見到,便決定把斗笠收下來。俞建國專程飛到東京,找到這名後代。因為種種原因,斗笠沒能買成。但俞建國卻意外看到他家裡的一個M35德式鋼盔,經仔細辨別,根據鋼盔的大小尺寸,上面印有的青天白日標志,俞建國確認,鋼盔是1936年國民黨委托德國在其本土制造的,專門裝備謝晉元所屬的國民黨軍隊88師。

“這個師是蔣介石的德式裝備師,加上87師,國民黨軍隊中最精銳的兩個德式裝備師,經過淞滬抗戰、南京守衛戰後,僅數百人生還歸隊。這也是存世的德式裝備十分鮮見的原因之一。”俞建國記得,當時他馬上向日本軍官後代提出,要購買鋼盔。鋼盔被俞建國帶回上海後,一直保管在他的文物倉庫裡。這次將其捐贈給四行倉庫抗戰紀念館,鋼盔才“重見天日”。M35德式鋼盔是德軍的4個型號之一,外塗德國空軍色,長28.5厘米,寬22.5厘米,柳入式通氣孔。保存十分完好,未見破損,至今仍呈現青銅古樸。俞建國這次捐贈的一枚88師證章,目前也十分少見。這兩樣文物,“重現”了88師官兵當年的抗日英雄氣概。

救國綱領點燃全面抗戰烽火

中國共產黨在中國抗戰中起到了中流砥柱的作用,這在俞建國此次捐贈的一批珍貴文物中都有體現。尤其是1937年8月25日中國共產黨發布的《中國共產黨抗日救國十大綱領》原始通電文件,是目前僅見品,十分珍貴。

俞建國介紹說這是當時中共向全國通電原始文件。救國綱領點燃了全民族抗日烽火和推動全面抗戰高潮。原件是怎麼到了俞建國的手裡?還有段故事。大約在2002年,俞建國的一個“眼線”向他“通風報信”,說某家廢品回收站裡有一堆“有些年頭”的書報等資料,似乎有點收藏價值。俞建國立即趕過去,蹲下身子“尋寶”,果然覓到了好東西,就是這件原始通電文件。從出處看,應該是來自舊上海的上海晨報社檔案。

俞建國捐贈的由茅盾、巴金等進步人士主辦的《國聞周刊》1937年10月4日戰時特刊33期,大力宣傳中國共產黨抗日救國十大綱領。

另外,毛澤東撰寫的《論持久戰》,最早發表在上海中共地下黨出版的《每日譯報》上,該報從1938年8月23日到9月3日,分12期刊載全文,《論持久戰》對中國人民抗戰起著重要的指導作用,影響深遠。《每日譯報》本身存世十分稀少,俞建國本次捐贈12期的今日譯報,刊載最早《論持久戰》全文。

國民雜志孤軍八百引吭悲歌

在俞建國捐獻的文物中,有鄒韬奮主辦的《國民雜志》1937年11月5日出版的第17期。所載《全民動員保衛大上海》報道中詳述了八百壯士英勇抗敵的過程——

1937年10月27日晚上,孤守閘北的謝團長、楊營長,向全國發出壯烈的呼聲:請接濟糖鹽各五百磅,光餅五萬枚,使我全營忠勇將士,可與敵死拼一周,如此則死亦無憾。同時該營兵士又發送出信一束,其中全為遺囑與父母妻子訣別,並囑善自謀生。這束信只有血而無半點淚痕,這足以驚天地泣鬼神的遺書,使全上海市民為他們歌,亦為他們哭。有此壯士抗日必勝,有此壯士,是我們中華民族無上的光榮。其中有一德婦,竟以汽車裝載大量面包送往,托英軍代為轉送。蘇州河以南,新閘路一帶每日聚首探望我八百壯士的民眾真是如山如海。敵軍舉槍示威,可是民眾仍無退避意。有的隔岸拋擲食物,有的大呼中華民國萬歲。

這期雜志中還有謝晉元團長書寫的“余一槍一彈決與倭寇周旋到底”和楊瑞符營長書寫的“剩一兵一卒,誓為中華民族求生存”誓言文字。讓人看後熱血澎湃。

由上海中共地下黨編印出版的《每日譯報》《美華周刊》等,當時也是不斷刊文聲援堅守四行倉庫的孤軍。“讀這些文字,我常常難以自持。”俞建國說,當年抗戰英雄的氣概令人震撼。而最讓他感動的是1937年11月18日的《大時代周刊》刊載的“孤軍八百歌”一文:八百孤軍駐此中,誓不生還作雄鬼。敵環墳,彈可飲。碼交排轟,爭延頭,為國犧牲,死亦榮……忠勇聲蜚海上灘,中外仕女深飲敬,八百孤軍今尚在,自助人助敵奈何。君不見四行倉庫如人立,彈穿壁如蜂窩。又不見黃浦灘上東流水,千古鳴咽蘇州河。“至今讀來,還是催人淚下。”

作戰地圖揭露日軍侵略罪行

多年來,俞建國致力於收集日軍發動淞滬戰爭的罪行證據,通過日籍華裔收藏家,他收集到不少日軍在滬罪證,這次捐贈的一張《上海海軍特別陸戰隊調(查科)》1500:1比例的閘北作戰地圖,制作於1937年“八·一三”事變前,地圖詳細描繪街坊、道路、居宅。記者發現日軍地圖上標志了日本人控制的“公大一社宅”、“俱樂部小”、“公大二社”、“新女”等場所保護性標志。這張地圖揭露日軍早有野心和預謀,發動淞滬侵略戰爭。這也是俞建國從侵華日軍上海特別陸戰隊調查科日本軍官後代那裡購得的。

“這幾年,在日本也已很難收集到日軍侵華物品,出境時還受到一定的限制。一位華裔日籍收藏家因離開日本時,隨身攜帶大量日軍侵華史料,遭日方羁押,並被關押半年之久。”俞建國告訴記者,盡管困難重重,他還是想方設法收集。此次捐贈物品中,日軍當時的作戰軍號,保存完整。還有一批日軍在滬作戰使用的野外帳篷和各種軍用綁帶等,這些都是揭露日軍發動侵華戰爭的實證。

“八百壯士”至今均已去世,他們留下的痕跡也十分難覓。俞建國此次捐贈了四行孤軍李錦堂、曹明志、王金珏、陳永生、齊從新、余長壽、張青軒親筆簽名以及謝晉元團長夫人凌維誠的親筆簽字墨寶。

“讓文物說話,傾聽歷史的聲音。”閘北革命史料陳列館館長、四行倉庫抗戰紀念館籌建辦負責人之一的馬幼炯,對俞建國等民間收藏人士的捐贈行為,表示充分肯定和贊賞,他說,讓抗戰文物、實物入館整體展覽,能夠使其與更多的觀眾見面,發揮更廣泛、更全面的傳播、警示等作用。上海歷史博物館研究員王毅指出,館藏文物、實物來源是多渠道的,民間收藏人士的捐贈和提供,無疑是極其重要的一個方面。博物館的發展,需要更多像俞建國這樣的民間收藏人士,慷慨貢獻他們的藏品。

而據上海市收藏協會相關負責人介紹,近年來,本市收藏界以及普通民眾掀起收藏、捐贈、展覽抗戰文物、史料熱,由此也發掘、發現了許多珍稀文物、實物。將於8月13日同一天開展的“八·一三淞滬會戰主題展”、“抗戰遺存——上海市民史料實物收藏展”上,也有不少展品來自民間收藏和捐贈。“收藏抗戰文物,一路走來,付出了大量心血,但我認為非常值得。牢記歷史教訓,振奮民族精神,我們責無旁貸!”俞建國的話,從一個側面,诠釋了抗戰文物、史料收藏熱的緣由。

(來源:新民晚報)