浙江學子走進蒼南尋訪鄉村傳統文化

日期:2016/12/14 11:19:05 編輯:中國古代建築

忘了從什麼時候起,我們習慣於縮在冷冰冰的鋼筋水泥樓裡,懷念家鄉古樸矮牆下祖先一腳腳踏出的小徑。家鄉的一切都悄然變化著,拿什麼定格這些美好的畫面?拿什麼留住鄉村的本真?

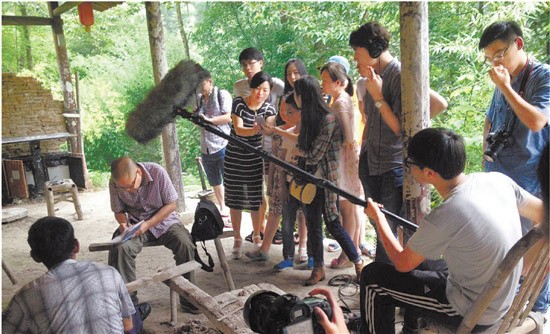

在蒼南縣碗窯古村,窯工們的後人搬離村落,留下一座座沉默的老宅。“要吸引更多的年輕人來關注碗窯、關注故鄉,真正地了解古村落的內在文化與精神傳統,這是我們這次社會實踐的核心。”浙江傳媒學院英漢雙語播音專業學生朱登輝說。作為土生土長的蒼南人,朱登輝帶領浙江傳媒學院社會實踐小分隊10名學生,把目光定格古村,在村裡拉開了 “失落古村檔案——碗窯古村落的前世今生”拍攝活動,用鏡頭記錄下袅袅窯韻,為古村拍攝一張張具有歷史回響的“全家福”。

廣角畫面:碗窯的景

在去碗窯之前,年輕學子們的腦海裡曾勾勒過無數個碗窯的模樣。然而,當真正踏入碗窯時,大家才發現,碗窯的一切超乎了大家的想象——

坐落在國家森林公園玉蒼山腳下的碗窯古村,娟秀柔美。泉水叮咚,棧道蜿蜒,水源豐沛、土壤肥沃、風景優美,水從水槽中靜靜地流淌,清澈見底……古村落旁的瀑布群,水流沿著懸崖峭壁急轉而下,形成十多折瀑布飛流直下,水聲轟鳴作響。學生們沿著環形的古棧道,感悟大自然的鬼斧神工,迫不及待地用鏡頭捕捉碗窯的自然奇觀。

小分隊的李青是這次紀錄片的編導,她跑遍大半個古村,想給當地村民的訪談拍攝找一個合適的背景。

村裡的老文保員老江悠悠地說,“哪兒都一樣,碗窯點滴都是景。”老江今年70歲,從1985年碗窯古村落被列為縣重點文物保護單位起,他一直守著這個不斷變遷的古村落。他從村民手裡搶救了不少文物,最久遠的有清末民初的盤子,都一批批地捐給了博物館,數十年如一日。

這座依山而築的碗窯古村最初形成於崇祯年間,村裡至今仍保留著商品經濟萌芽時期的古村落雛形和古老的手工做碗手藝,成為了一座活化的博物館。上世紀初,碗窯古村的民間陶瓷業達到鼎盛,如今,碗窯古村成為了中國首批傳統村落、中國第六批歷史文化名村、浙江省歷史文化保護區。

人來人往,世事變遷,過去的故事在歲月中靜靜流淌,镌刻在人們的心頭。看著眼前的一情一景,李青連忙招呼攝像師架起機器,這一刻,大家才明白,這張“全家福”的背景不僅是碗窯的風景,更是碗窯古村經過歲月沖刷後的濃濃積澱。

微距畫面:碗窯的碗

准備拍攝的那天,恰逢陣雨,雨滴落在黝黑的屋瓦上,綻開了瓣兒,輕輕吟唱。

小分隊成員分頭和村民們聊起碗窯的前世今生。“碗窯村因瓷窯而興,‘窯’就是這座村子的靈魂。”村民朱成進說,以前村裡的男人做碗,女人畫花,再把碗挑出去賣,起早貪黑。

碗窯村所制作的瓷器,屬於民間使用的粗瓷,至今村中仍保存著各種碗、碟、盆、壺,雖然造型工藝質樸,藝術價值不高,但在古時候卻屬於生活必需品。當地流傳著一句老話:“吃魚吃肉碗窯地,穿絲穿綢水頭街。”可以想象,這裡曾是人們所向往的地方。

清末民初,這裡販瓷的客商雲集。朱成進說,最鼎盛時期的碗窯古村,共有18條龍窯,從事這項營生的工匠就有數千人,來往的客商帶著這裡燒制的瓷器銷往各地,最遠銷往台灣、東南亞等地。

然而,隨著碗窯制作的粗瓷銷售市場萎縮,村裡的龍窯也隨之停止,如今村中僅存一條完整的龍窯。窯工們的後人搬離村落,留下一座座沉默的老宅。

“窯停了,這個村子還能活下去嗎?”小分隊成員任文潔滿是疑惑。

碗窯村人並沒有忘記這座古村的魂,2009年,村裡的朱氏族人將自家的朱氏故宅,改建成為碗窯瓷器博物館。興建這座瓷器博物館,共花去120多萬元,主持興建的朱修乃老人說,修建資金有八成是村民們集資的,而展示的物品,也大多是村民們捐出的“老物件”。

夕陽西下,碗窯古村顯出另一番靜谧。小分隊的成員們也漸漸明白,從古至今,“碗”都是古村的命脈,即便時值今日,不再做碗的碗窯,碗依舊是古村主體,依舊是“全家福”的聚焦點。

人文畫面:碗窯的人

拍攝的第五天,小分隊的成員們走上一條窄窄的山路,來到了一個陶瓷作坊,在這裡見到了余振镘師傅。余師傅今年已經66歲了,是村裡為數不多的還會做碗的人。從2002年開始,他每天在這裡為過往游客表演古法制碗。

任文潔幫著架起攝像機,准備多機位拍攝了一組做碗的鏡頭。只見余師傅熟練地把泥摔在旋轉的車頭盤上,幾分鐘裡,一雙粗糙干裂的大手就魔術般地變出了數件酒杯、酒壺、點心碗……余師傅說,現在的碗窯村,已經成了旅游景區,窯雖然不產瓷器,卻吸引著游客前來訪古,而他這一手制瓷的手藝,作為碗窯景區一個特色的表演環節,重新有了用武之地。

在碗窯記錄全家福的這幾天,學生們記錄下了碗窯的景、碗窯的碗、碗窯的人、碗窯的情……雖然古村的窯溫不再,但希望和光明尚存——大家漸漸悟到,只要賦予窯全新的內涵,仍然可以老樹新花,窯依然可以是村子的靈魂,帶領著古村繼續興旺。

在拍攝的過程中,隊員們了解到,如今蒼南縣有關部門正積極參於開發與保護,不少文創企業也開始關注碗窯,准備開發陶瓷文創產品。年輕學子們拍攝記錄著的“全家福”將為古風依舊的碗窯古村的明天助一臂之力。

離村的時候,10名隊員扛著器材向村口走去,回過頭望,看見幾縷炊煙從碗窯的村落裡袅袅升起。村民們的話依稀在他們耳邊回響:“即使做不到子子孫孫永保用,但每個人都可以完成世世代代傳香火,即使故鄉舊顏不在,但每個人永遠都會記住鄉愁……”

(來源:浙江日報 記者:馬悅)