敦煌月牙泉附近欲建產業園被專家叫停

日期:2016/12/14 11:19:06 編輯:中國古代建築走馬川,雪海邊,平沙莽莽黃入天。

從酒泉到敦煌的一路,放眼望去,車窗外都是荒漠戈壁,只能看到零星幾片低矮的綠色植物貼著地表生長著,風景顯得單調又乏味。

有一個人卻長年行走在這一片片荒漠戈壁中,從事治理風沙的研究。他就是甘肅省政協常委、九三學社中央委員、敦煌戈壁荒漠研究站站長屈建軍。

在關中平原陝西出生的屈建軍已經在甘肅工作生活了近30年,像個沙漠中的“苦行僧”。

他曾為了守護敦煌著名景點鳴沙山月牙泉,防止其被沙山掩埋,跟敦煌市領導據理力爭,叫停了敦煌文化產業園項目。他曾為甘肅、新疆的雅丹地貌聯合申報世界自然遺產,助推絲綢之路經濟帶建設,給新疆維吾爾自治區黨委書記張春賢、甘肅省委書記王三運寫信提建議。

當地人給屈建軍送了一個外號,叫他“大漠游俠”。他自己也說,“我一年360天有300天是在外面的,野外是千變萬化的,要真正解決問題,就需要拿到野外去鑒定,我仿佛停不下來。”

9月25日,中央統戰部組織的統一戰線服務“一帶一路”網絡媒體絲路行走進敦煌戈壁荒漠研究站,采訪了屈建軍研究員。

屈建軍的呼吸系統在一次荒漠野外工作中受傷,呼吸機成了隨身必備的東西。 澎湃新聞記者 羅傑 圖

為防止月牙泉被埋,堅持叫停產業園項目

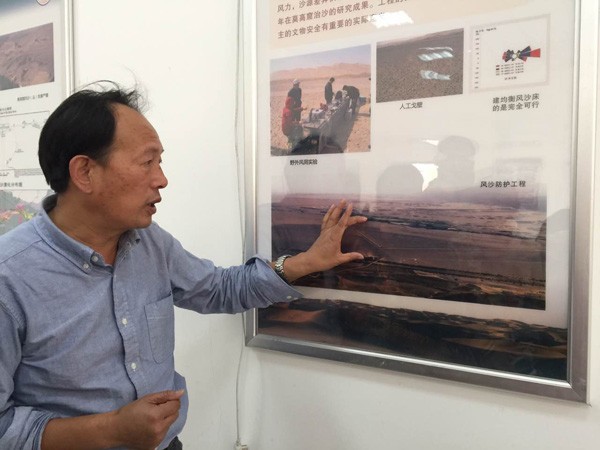

“大風把細沙子吹走了,把大石頭留下來了,就是戈壁灘……”個子不高的屈建軍站在研究站的展示板前,用最好理解的語言向澎湃新聞(www.thepaper.cn)等媒體講解著他的一些科研項目。

敦煌戈壁荒漠研究站是一座專門以地學為主的荒漠生態環境綜合觀測研究站,由中科院寒旱所與敦煌市科技局共同建立。地處甘肅河西走廊西端,疏朗河下游,東有三危山,南有鳴沙山,西面是沙漠,與塔克拉瑪干相連,北面是戈壁。這一區域也是我國沙塵的重要源區之一。

屈建軍呆在研究站裡的時間並不多,總是跟著項目到處跑。鳴沙山月牙泉對於大部分人來說,只是一個非常著名的景區。在屈建軍眼裡,它更像一個需要呵護的孩子。外人不知道的是,若不是因為屈建軍團隊的監測保護和堅定捍衛,月牙泉很可能在不久後就會被沙山掩埋於地下。

敦煌市政府曾經做過一個規劃,擬在月牙泉東北方向建一個6平方公裡的敦煌文化產業園項目。相關部門找到了屈建軍,給他80萬元做研究論證。

本以為研究論證只是走個過場,敦煌文化產業園項目已經板上釘釘。卻不料,屈建軍給出的結論是:產業園不能建。

屈建軍對澎湃新聞解釋,“不建產業園項目是因為,當西北風和南風吹帶沙子到月牙泉,強勁的東風能起到阻擋抗衡風沙的作用,一旦產業園建成,東風就會被擋住,西北風帶來的沙子將會埋掉月牙泉。”

這個結論讓敦煌市領導一時間無法接受。

“他們預想的是給我錢讓我論證,我一定不會說不行,沒想到我給他們否了。當時有領導還說‘屈教授,你再攪渾水,我把你從敦煌趕出去’。”面對來自市裡領導的壓力,屈建軍沒有動搖,反而一遍遍用專業知識告訴市領導,“產業園一定不能建,如果建了,我們都會成為歷史罪人!”

這個文化產業園項目最後不了了之。甘肅省省委常委、宣傳部長連輯事後專門表揚了屈建軍,稱他為“真正搞科研的人”。

後來,屈建軍也贏得了當初不理解他的敦煌市領導的尊重。“現在他們很信任我,最近又交給我一個影視基地項目的論證。”屈建軍說。

為治沙許重諾,“治不了,我把頭給你”

“我一年360天有300天是在外面,野外是千變萬化的,要真正解決問題需要拿到野外去鑒定,我仿佛停不下來。”在野外防沙治沙30年,屈建軍仿佛仍不知疲倦。

在敦煌戈壁荒漠研究站一樓,有一間辦公室被改成屈建軍的臨時休息室。屋裡陳設非常簡單,沒有電視,有一台收音機。在床頭櫃上放著一台呼吸機。由於常年在荒漠戈壁中工作,屈建軍的呼吸道受了傷,“有時候就喘不上來氣了,所以我每天都得帶著。”傷是屈建軍的獎章。

長達30年的野外實踐讓屈建軍對防沙治沙充滿了自信。

在敦煌戈壁荒漠研究站展板區,有一塊展板上記錄的項目,讓屈建軍頗為津津樂道。

某海軍基地因為一直被沙所困,始終沒有找到解決辦法,准備選新址搬遷。這並不是一件容易的事情,單就搬遷費而言,就是一筆不小的數額,每搬遷一個基地,大概要耗費1.9億元人民幣。

屈建軍了解到這個消息後,主動找到該海軍基地的相關領導進行溝通:“能不能不要搬,沙子問題我來治。”

屈建軍最初得到的是該基地領導的質疑。他們不敢相信屈建軍能夠治沙成功。“我當時說了一句話——如果我不能治,我把頭給你。”屈建軍不惜許下重諾,為了獲得一次治沙的機會。

屈建軍研究後找到了最簡單卻最有效的治沙方法:既然沙子是海浪帶過來的,那也可以讓海浪再帶回大海裡。於是,他做了一個防浪攔沙堤和固沙障設置,既攔住了沙子,還能防止台風。

事後,該海軍基地的領導沖屈建軍豎起了大拇指。這個治沙項目最終獲得了環境項目的全軍二等獎,讓屈建軍感到非常滿足。

在敦煌戈壁荒漠研究站的展示區,陳列著二十多塊項目展板,屈建軍用最通俗的語言給記者講述他的科研工作。 澎湃新聞記者 羅傑 圖

為雅丹地貌申遺,給兩位書記寫信

屈建軍愛啃硬骨頭。

有時候,越是不容易做的事,只要他覺得有意義,就會去努力推進。今年,他又提出一個建議,建議將甘肅、新疆的雅丹地貌聯合申報世界自然遺產,助推絲綢之路經濟帶建設。

雅丹地貌是干旱區特有的地貌類型,多形成於第四紀(距今6500萬年)以來的沉積地層上,是長期構造活動、環境變化和地貌演化的結果。其造型奇特,成因神秘,深受地質地貌學者和旅游愛好者的青睐。

在屈建軍看來,雅丹地貌完全有條件進入世界自然遺產名錄。“近年來雖然在(雅丹地貌)旅游開發和宣傳上做了大量工作,但仍是‘養在深閨人未識’,有世界級之實,卻無世界級之名。”屈建軍對澎湃新聞表示。

聯合國教科文組織公布的世界自然遺產只有193處,僅相當於世界文化遺產的四分之一。而目前獲批的世界自然遺產主要分布於發達國家,我國現有世界自然遺產只有10處。自然遺產已成為國民素質教育和科學教育的基地,並因旅游帶來豐厚的經濟回報。

2014年度青海省科學技術獎勵大會上,屈建軍獲獎。 屈建軍 供圖

近年來,我國已將與雅丹相類似的丹霞地貌和南方喀斯特地貌申遺成功,大大提高了遺產地的世界知名度,也帶動了當地經濟的發展。

為了推進雅丹地貌的申遺,屈建軍還給新疆維吾爾自治區黨委書記張春賢和甘肅省委書記王三運先後寫了信。屈建軍沒有想到,張春賢很快給他回了信,並表示非常重視這個問題。

屈建軍的一言一行,似乎都離不開防沙治沙。“一帶一路”發展戰略出台後,屈建軍站在專業的角度,也提出了自己的想法,“過去林業部門的風沙防治工作是把甘肅、新疆甩開,就在河北、內蒙古治沙,其實北京的風沙不僅僅來自北京周邊,更重要的風沙來自西北地區。”

為此,屈建軍提出建議,應該在“一帶一路”河西走廊地區形成大型治沙帶,做一個系統工程,這不僅有利於中國的防沙治沙工程,也將有利於世界的風沙防治。

如今,屈建軍已成為敦煌這座城市的一張名片。

提起他和敦煌研究院原院長樊錦詩,當地人都會點頭稱贊。樊錦詩也為敦煌莫高窟的發展和保護奉獻了一生。巧合的是,樊錦詩還是屈建軍的忘年交。

屈建軍覺得,從樊錦詩到他,再往後還會有更多的人來防沙治沙,來進行文化遺產保護,“我們是延續的,是有歷史的,我不是突然跑來治沙,它是有歷史年代的。”

(來源:澎湃新聞)