武隆:綠界深處那段飄在雲上的幸福日子

日期:2016/12/14 10:28:12 編輯:中國古代建築從1993年被幾個上山砍柴的農夫發現,到2007年成為世界自然遺產,芙蓉洞只花了14年時間就完成了從“養在深閨”到“星光璀璨”的身份轉變;而在武隆縣城北部20公裡的仙女山上,則隱匿著全世界最大的喀斯特天生橋群——天坑三硚。重慶武隆縣恰好位於芙蓉江和烏江交匯地,當地人相信,正是這兩條綠得像菜青蟲一樣的江河,才將武隆山水撫育得纖塵不染,誕生奇觀。

翠綠叢中

芙蓉洞 翠綠叢中的鐘乳奇跡

眼睛裡全是綠色,即使閉著眼睛,仍然逃脫不了綠意的侵襲,鼻子裡盡是氤氲的清新味道——從武隆縣城到芙蓉洞的一路上,芙蓉江一直跟隨著車輛蜿蜒行駛,先前在前往武隆的車上已經被百裡烏江峽谷的綠色震撼了一把,不想作為支流的芙蓉江,卻要比自己的母親烏江還要綠得暢快、深邃,幾乎要將藍天都染成綠幕。讓人不禁懷疑,烏江的綠,難不成竟是拜芙蓉江所賜?

芙蓉洞的名字源自芙蓉江,位於半山腰上。洞口旁邊的過江溜索排著很長的隊,一看指示牌嚇一跳,高近300米,長度號稱亞洲第一,達到1000多米。相比最有名的怒江溜索,這裡的溜索顯得“溫柔”得多,坡度平緩,很少有人因為害怕而大聲尖叫。輪到我了,“咯噔”一響,身子一沉就飄了出去,眼見著對岸的大山像一面綠色屏風朝我湧來,腳下江水微瀾,整個天地間似乎只有我在流連。生命系於細細的鋼絲上,恐高的我卻沒有一絲害怕,那是飄在雲上的幸福日子。

相比之下,芙蓉洞則是一個視覺的寶藏。作為中國唯一一個被列入世界自然遺產名單的喀斯特溶洞,芙蓉洞被中外地質專家一致公認為世界級的溶洞,在世界上已發現的80多種喀斯特洞穴沉積物中,芙蓉洞內發現的種類就有近70種。

芙蓉洞全長2700多米,其中對游客開放的景觀線路長1800多米,洞高30~50米,因而絕對不會有逼仄之感。最先看到的是洞壁上密密麻麻的石花,頭頂上“危機四伏”,密不透風的“箭陣”仿佛隨時都有可能因為誰不小心按動機關而“萬箭齊發”。東海龍宮內則是玉柱羅列,錦帳低垂,珠光寶色交相輝映,至少已有百萬年以上的歷史。這裡最值得一看的是“石旗”,仿佛一面面飄揚的旗幟倒懸著,很有動感,最薄的地方只有幾毫米厚,因為很像古代帝王出行時用的華蓋,因此也被稱做“帝王傘”。終於看到了神秘莫測的龍頭,它由一組鐘乳石構成,橫亘在游客必經的通道上,灰暗的燈光下仍然顯得氣宇軒昂。龍頭是找到了,但順著游龍的身體接著看下去,眼睛都看花了也沒能找到龍尾,真是應了那句“神龍見首不見尾”。

飄在雲上的幸福日子

天坑三硚 兩坑夾三硚

芙蓉洞被發現不過十幾年,相比之下,50公裡外的天坑三硚有歷史得多,早在500多年前的明代《一統志》中就有記載。和芙蓉洞一樣,天坑三硚也是中國南方喀斯特世界遺產的組成部分,這也是世界上最大的珠串式天生橋群。

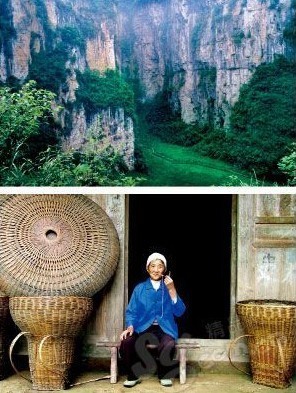

天坑三硚是《滿城盡帶黃金甲》的外景拍攝地,三硚即天龍橋、青龍橋、黑龍橋,位於武隆縣城北約20公裡的仙女山鎮,烏江支流羊水河流經的三疊系灰巖分布的峽谷地段。景區的牌子上清楚地寫著“硚”字,似乎是在昭示即將看到的是天工開物的石橋而非木橋。世所罕見的“兩坑夾三硚”奇觀,通俗地講,就是貌似“一根由遠古潛河串起的糖葫蘆串”。它們中,相對落差最大的有281米,構成橋面的巖層厚度和拱高都在百米以上,凸顯出天生橋的高大厚重與磅礴之勢。山水壁立千仞氣勢恢弘,虛實空間錯落有致,猶如書畫中的留白,意趣隽永。

隱匿在紅塵之外的天坑三硚,是庇佑巴山蜀水的寶甲。觀賞的方式也很特別,直接坐一站式電梯從山頂“墜”入崖底,走幾步,就是天龍橋。天龍橋拱孔呈長方體,形態偉岸,透過橋洞,遠處的山景似一幅濕潤的水墨畫撲面而來,恰如其分地被安置在橋洞所形成的巨幅畫框中。連接天龍橋的是青龍橋,橋拱呈不規則的三角形,頗像一位楚楚動人的少女。繼續前行400米則是黑龍橋,拱洞似弧形彎曲幽深的狹隘,壁端飛泉流瀑直瀉百丈。三橋中,尤以天龍橋直落天坑谷底的景色最為壯觀,這也是張藝謀相中這裡的原因。

悠閒生活

仡佬族 吊腳樓裡的原味生活

如果在芙蓉江中航行,就可以見到半山腰上仡佬族的吊腳樓,還有這裡的人民放養的馬匹、牛群和小山羊。浩口苗族仡佬族鄉是武隆縣剛剛掛牌不久的少數民族鄉,在這裡可以欣賞到仡佬族酷愛修建的吊腳樓。它們有的躲藏在濃密的綠界深處。

如果趕在秋收時節,這時候鄉裡面家家戶戶檐下掛滿金燦燦的包谷,一派豐收景象。如今的吊腳樓廂房都是兩屋,底屋關牲口、堆柴草、放農具。樓上則住著全家老小,很有生活氣息。