李白故居放異彩 青蓮古鎮百業旺

日期:2016/12/14 10:23:25 編輯:中國古代建築

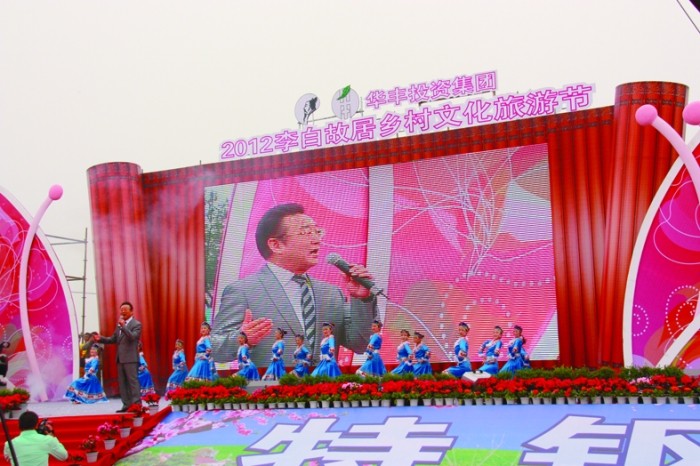

李白故居位於江油市青蓮古鎮東南面,是偉大詩人李白的誕生地,即李白文化的發源地。其中,包括隴西院、太白祠、名賢祠、月圓墓、粉竹樓等古建築,以及當代江油人民為紀念李白而興建的仿古建築太白碑林、太白樓等。如今,這裡也是九環線上的重要風景點,是四川省政府公布的第一批省級文物保護單位和第五批省級風景名勝區。然而,2008年“5·12”特大地震突如其來,使李白故居幾乎毀於一旦。 2009年5月12日,由河南文物局投資5000萬元對口援建的李白故居恢復重建項目正式動工,按照文物建築“修舊如舊”的原則,系統修復在地震中受損的文物建築群。在李白故居文物陳列中,力求展示青少年李白的生活場景與成長的軌跡,使游客在此充分感受青少年李白成長的文化氛圍和青蓮崇拜李白的民俗文化,並體驗到李白文化精神:立志報國、刻苦學習、不畏權貴等。設計將科技手段、各種展陳方式融入到文化中,讓青蓮古鎮與時代同行,借助歷史文化名人李白,展示原生態的古鎮文化,體驗古鎮風俗,把青蓮打造成為時尚文化古鎮。 眼下正值初夏時節,青蓮鎮綿江景觀大道依然紅肥綠瘦,往來車輛穿行其間恍若畫中游。而公路沿線的一幢幢農捨、一個個村民集中安置小區都是清一色的川西民居風格,在蔥茏花木的掩映下尤其顯得生機盎然。公路沿線還分布著“九天·唐園”“詩仙人家”“桃花仙境”“青龍灣”“瑞雪花園”等鄉村酒店,它們既是李白故居鄉村旅游的基礎組合,其實也是一道道爭奇斗妍的風景。 太華山坐落於青蓮鎮裕光村,緊鄰綿江景觀大道,以千畝桃園著稱,可供游人觀賞的桃花品種達7種之多。在5·12地震前,青蓮鎮曾在太華山舉行過5屆桃花節。每到陽春三月,滿山遍野桃花爭奇斗艷,確實是遠近游客踏青賞花的好去處。今年3月下旬,青蓮鎮恢復舉辦2012李白故居鄉村文化旅游節(桃花節),標志著李白故裡江油災後重建圓滿收官,特別是文化旅游產業魅力不減當年。主辦方特邀著名歌唱家蔣大為先生登台唱響《在那桃花盛開的地方》,將本屆桃花節推向高潮。在為期三天的節日裡,太華山共接待游客30多萬人次。 裕光村主任楊世明告訴記者:該村有7個村民組,1460人,幅員面積2.7公裡,800余畝耕地。近幾年來,全村為順利綿江產業帶發展,結合災後重建加快調整產業結構,主打水果和鄉村旅游。水果除了太華山千畝桃園外,村民家庭式果園還種植有梨、枇杷、柚子、葡萄等良種優質水果。同時,通過土地流轉形式規劃發展花卉苗木300余畝。由此,裕光村光榮邁入全省新農村建設示范村的先進行列。去年,該村人均收入達到10080元。全村家家戶戶的水、電、氣、路實現了“四通”,村民的生活一點也不比城裡人遜色。 暢游綿江路宛若畫中游 李白故居扮靓鄉村旅游 記者走進青蓮古鎮名賢路,欣喜地看到:結合災後重建而進行的古街道修繕、修復工程,正緊鑼密鼓地進行,一個凸現明清特色風貌的古鎮已顯山露水。同行的城建辦干部興致勃勃地告訴記者:“明清風貌的民居改造已接近尾聲,陝西會館的修復工程主體已經完工,各種管網入地、黃砂石板街道等輔助工程也在加班加點突擊……整個名賢路的恢復重建可望在今年底全面竣工。屆時修舊如舊、古風古韻的青蓮古鎮,將向八方游客展示李白故居的無窮魅力!” 青蓮古鎮的核心是明末清初留存至今的名賢路。名賢路長850米,占地面積4.5公頃。這條老街一直保留著大量穿斗結構的民居,這也是古鎮建設的基礎和前提。隨著時間的推移,部分房屋不同程度損壞,經過主人的加固或修復,不少房屋已經過渡為磚木結構。2008年“5·12”特大地震後,少數房屋完全倒塌,新建後大多又為磚混結構,如何才能將各類結構的房屋改建為統一的明清風貌成為古街改造的最大難題。 為此,江油邀請了上海同濟大學專家進行規劃設計。對原為穿斗結構且保存較好的民居實行原貌恢復,對磚木或磚混結構民居則用木料“穿衣戴帽”,通過降層、整體抬高、屋頂平改坡、更換屋瓦顏色、改變門窗樣式、臨街立面油飾等方法,讓整體風格趨於統一。目前,名賢路上民居改造進度已達3/4,可望今年底全部結束。 記者路過名賢路陝西會館原址,發現一座氣勢恢宏的仿古建築已經落成,工人們正在加班加點進行內部裝飾裝修。據了解,陝西會館建成後,有關方面還將對陝西會館內部進行精心陳列布展,不僅重現李白故裡的歷史文化、民風民俗,還將成為當地居民和外面游客重溫青蓮古鎮商家雲集的輝煌歷史,體驗現代休閒娛樂的好去處。 “名賢路古街打造好了,不僅是李白故居旅游的一大亮點,肯定也會帶動沿街居民安居樂業!”名賢路139號居民嚴建國說。過去這條街環境髒亂差,成了青蓮鎮的衛生死角。他家五口人過去一直擠在破舊、低矮、潮濕的老房子裡,生活過得很寒酸。在災後重建中,政府倡導打造、提升名賢路的明清風貌,整條街的居民打心眼高興!他喜歡收藏古玩,將借鑒其他古鎮的經營理念,將臨街門面開辟成為古玩和旅游紀念品展銷廳,這樣既可以創收,又增加了古鎮的文化內涵。 名賢路打造古色古香 青蓮古鎮宜居人氣旺 在邀月村的水泥村道邊,呈“口”字形布局的整潔、大氣的彩鋼瓦建築躍入眼簾。這就是由青蓮鎮當地人王軍抓住災後重建大好機遇,建起的大型現代化養豬場江油市青蓮瑞洋萬頭優質生豬養殖基地。標准化的圈捨裡,溫控、通風、喂食、飲水、排糞……全部實現了自動化管理、控制。在江油畜牧部門的強勢技術支持下,這裡的免疫防疫水平堪稱一流,生豬成活率幾乎接近100%。而且,養殖場還配套修建了若干口大容積沼氣池,這樣既對生豬每天排洩的尿液、糞便進行了無害化處理,又使整個養殖場的運行實現了環保節能的良好效應。 遠望邀月村的平壩,名木森森、奇花爭艷,氣勢蔚為壯觀!這裡就是由青木農林種植有限公司開發建設的苗木基地。該公司於2011年入駐,200余畝土地主要涉及該村三組,通過村民代表大會“一事一議”的形式自願流轉集中,租賃期為19年。截至目前,基地總投入上千萬元,有序栽植黃桷、菩提、銀杏、桂花等名貴苗木,總數達7000余株,市值2000余萬元。 管理人員張斌,算是基地資歷最老的員工。“我們的田地流轉給公司後,每年8月底之前分紅,每畝分現錢1100元,比以前辛辛苦苦種莊稼劃算多了,而且村民還優先進入基地打工掙工資!”說起在這裡打工,張斌感觸頗深,起初,不少村民想不通,捨不得自家土地,後來經過干部解釋、動員,都爭先恐後將自己的土地流轉出來,讓公司統一規劃發展基地。 如今,這個基地常年消化當地剩余勞動力50余人,青壯男勞力每天掙60元,婦女和老人每天也少不了40多元。男男女女天天在基地苗圃勞動,感覺跟城裡工人進廠上班一樣優越、自在。 農業產業化漸入佳境 村民下地“上班”感覺爽 新聞背景之一 李白故居景區在規劃的科學指導下,經過幾年的精心打造,特別是通過四年的災後重建,文化環境進一步提升,文化內涵進一步增強,知名度進一步擴大,李白文化旅游、鄉村旅游逐步實現同步協調發展。2011年接待人數達到35萬人次,旅游從業人數達到1100人,旅游及綜合收入達到8760萬元。並且,青蓮鎮還完成了《李白故居旅游總體規劃》、《青蓮古鎮鄉村旅游規劃》、《青蓮古鎮修建性詳細規劃》、《青蓮城鎮旅游用地規劃》等,完成李白非物質文化的收集整理,完成“李白國際文化城”可行性研究報告和項目包裝工作,並通過專家評審。完成“清風明月園”二期工程建設、李白故居景區災後恢復重建。開發旅游產品2類,其中李白詩詞光碟3種,李白詩歌書籍3種。完成“三基地一窗口”建設,充分發揮出基地教育黨員、激勵人民和展示重建成果的功能。加快李白故居景區公共服務設施建設,李白故居展陳,李白詩書法作品、楹聯征集及太白碑林雕塑刻詩等進展順利。加快推進青蓮古鎮一條街建設,已經完成90%建設任務,預計在2012年將逐步發揮出古鎮商貿、旅游的功能。鄉村旅游產業得到進一步發展,九天唐園、青龍灣等一批星級鄉村旅游酒店,桃花山上一批特色農家樂,高中低不同檔次餐飲企業共同發展,吸引了周邊大量的游客,吃、住、行、游、購、娛“一條龍”服務得到完善,逐步形成文化內涵深厚、特色鮮明、功能完善、品牌效應明顯、吸引力強的鄉村旅游產業。 青蓮鎮緊緊圍繞建設5萬人口旅游小城市目標,科學規劃,將城鎮建設和古鎮旅游有機結合起來,加大投入力度,大力改善城鎮基礎設施條件,努力提升古鎮建設品位,快速凝聚人氣。五年來,整合資金1500萬元,爭取世界銀行緊急優惠貸款700萬美元,實施了粉竹路、名賢路、牌坊街、水井街、隴西街延伸段、文豐路延伸段、改鋸房片區等多條主要街道的綜合改造,全面完成了城鎮自來水供水工程建設,城鎮截污干管建設,青蓮老大橋維修加固和盤江生態河堤建設全面啟動,建成居民休閒小廣場5個,綠化、亮化全面升級,城鎮風格風貌得到有效控制。同時,注重建設和管理並重,努力提高城鎮綜合管理水平,增添了大量環衛設施,建成了垃圾壓縮站。城鎮功能日趨完善,城鎮面貌全面改觀,商貿繁榮,5萬人口小城市骨架基本形成。 新聞背景之二 按照近年來的中央一號文件精神,青蓮鎮立足實際,強化“三農”工作,新農村建設、綿江產業帶和“一圈三點”建設、農業產業結構調整等方面取得了明顯成效,夯實了農業產業基礎,促進了農業經濟穩步持續增長。2011年全鎮農民人均純收入增長1429元,達到9732元,月圓、詩仙、太華、裕光、文豐五個村突破了萬元大關。優質高效的現代農業產業得到發展,發展無公害蔬菜3000余畝,規模蔬菜種植600余畝,花卉苗木1100余畝,優質水果2000余畝,萬頭生豬養殖場1個,新增種養大戶40多個。農業基礎設施明顯改善,整合資金2000余萬元,硬化村道30公裡;投資1000余萬元,硬化農田排洪渠7萬余米;投資200余萬元,改造提灌站10個;投資200余萬元,整治塘堰、蓄水池90余口;投資3000余萬元,改造河堤6公裡,提高抗洪能力;安全飲水規劃覆蓋全鎮,80%以上住戶用上了自來水。農業專業合作組織進一步發展,成立了水果專業合作社、蔬菜種植專業合作社和獺兔養殖專業合作。

- 上一頁:文藝青年必選的六大韻味古鎮

- 下一頁:涞灘古鎮:從文化視角拍民居

熱門文章

熱門圖文