千年古鎮新畫卷

日期:2016/12/14 10:16:51 編輯:中國古代建築

竹山縣縣委書記佘立柱(右一)深入得勝公園實地視察

竹山縣縣長龔舉海(左一)深入企業調研

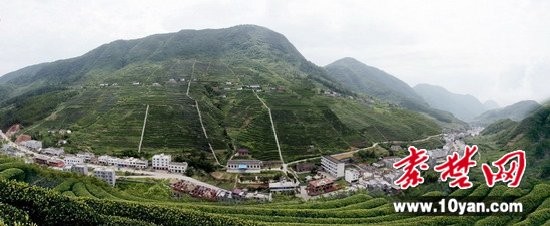

茶葉產業富民強鎮

特色產業富百姓

得勝鎮是湖北十大名茶“聖水毛尖”主產區,有“竹山茶葉第一鎮”的美譽。10多年來,得勝鎮黨委政府始終把茶葉作為富民支柱產業培植,建成8個茶葉專業村、豐產茶園1.7萬畝、幼齡茶園8000畝。但受種植管理粗放、經營體制不活等因素制約,茶葉未能給農民帶來最大收益。幾年前,全鎮有大小茶場10多家,各種茶葉品牌10多種,多數茶葉每公斤僅賣200元左右。得勝鎮整合政策資金,通過培植種茶能人、送技術到茶園、以獎代補、茶園流轉等方式,實現了重管理增效益的初衷。預計今年春茶創5500余萬元新高,茶葉收入占農民人均年純收入的三分之一。至4月中旬,得勝鎮聖水村村民陳型堂一家春茶收入突破4萬元。“今年春茶上市早,價錢好,得益於鎮上茶葉管理體制創新。”提起種茶帶來的收獲,陳型堂滿臉喜悅之情。

連日來,聖水村種茶大戶柯曉華樂開了花,鮮葉一茬接著一茬賣,而且價格比別人都高,說起其中的“奧妙”,她如數家珍。她家種的25畝茶園,以前因不注重修剪、施化肥等管理,導致效益上不去。近幾年,鎮、村干部將她作為典型示范戶培植,一年四季跟蹤指導,補貼5000元巧施農家肥及餅肥,讓她嘗到了甜頭。目前,她家春茶已收入6萬多元,比往年增收40%。為整合“茶源”,得勝鎮打破傳統經營體制,走“專業合作社+加工車間+農戶”攜手合作之路,跨村組建合作社5個,建起高標准茶葉加工車間21個,結束了茶農賤賣鮮葉、加工各自為陣的歷史,做大了“聖水毛尖”、“聖母銀峰”、“聖母翠峰”等四個品牌,茶葉品質、價格得到大幅度提高。聖水村村黨支部書記師利波介紹,今年全村1768人,春茶人均收入2600多元,比3年前提高了3倍。

今年,得勝鎮圍繞萬畝花生大鎮建設,推行干部包村、訂單種植、服務到戶等幫扶、激勵措施,通過鎮干部、技術人員跟蹤服務和土地流轉以及示范引導等方式,建成花竹、大橋、五道河、文峪河等6個千畝以上的示范村和花西路、得大路、白竹路三大花生產業帶。目前全鎮已種植花生8500畝,示范面積3500畝,良種普及率、地膜覆蓋率達75%以上。“鎮上、村裡給我扶持,技術又到位,心裡很踏實,等秋季賣了花生,立即蓋樓房。”4月中旬,花竹村種植大戶邬定武一邊點播,一邊和筆者聊天。他今年流轉幼齡茶園50余畝,全部地膜覆蓋種植花生,實現一舉多贏。

工業強鎮揚風帆

得勝鎮有“百礦之鎮”的美譽,蘊藏著豐富的铌稀土、磁鐵礦等礦產資源。為把資源優勢轉化為經濟優勢,得勝鎮內引外聯、築巢引鳳,積極引進大客商,科學開采礦產資源。

為打造業主安心創業、放心發展的良好環境,得勝鎮黨委政府推行服務企業“八項規定”、“十個不准”,推出一站式辦理、政企聯席會等制度,不遺余力地解決一個個難題:投資3000萬元架起變電站,架通22公裡高壓專線;投資520萬元,新修6.5公裡礦區水泥路;搬遷礦區、尾礦庫區100余戶村民,征用林、田地1300畝,兌付補償金1100余萬元;召開千人法制教育大會,成立礦區警務室,抽調3名干部派駐企業服務……全力營造“親商、利商、留商、暖商、敬商、懂商、悅商”的投資氛圍。

良好環境、優質服務,促使一個個投資項目相繼落地生根。2009年以來,先後有福建、河北等地大客商落戶得勝鎮,注冊成立閩勝礦業公司、永勝礦業公司等,投資均達8000萬元以上。去年,得勝鎮以礦產開發為主的工業企業實現產值1.8億元,提供財政收入950萬元,占全年任務的380%,增幅居全縣第一,榮獲“全市進步鄉鎮”稱號。

近日,閩勝礦業公司1500噸重型機械設備生產線建設項目已敲定,將在5月下旬舉行的“女娲文化旅游節”上簽約,總投資5000萬元;鐵精粉深加工項目正在論證、接洽。這些項目的實施,將使得勝鎮實現由資源大鎮邁向工業強鎮、經濟強鎮的歷史性跨越。

得勝鎮黨委書記、人大主席陶猛介紹,今年,得勝鎮工業產值可達2.5億元,財政收入突破1500萬元;再過兩年,工業產值力創3億元以上,財政收入力破3000萬元。

魅力新鎮入畫來

得勝集鎮地處秦楚邊關,是鄂西北著名的省際口子鎮。過去,由於受資金、項目等因素制約,集鎮房屋大多老舊、配套設施滯後,一遇雨天街巷污水橫流,居民叫苦不迭。2010年7月22日,得勝鎮發生百年不遇洪災,集鎮設施遭受重創……

去年以來,得勝鎮順應民意,大力實施集鎮改造、房屋整修、河道治理三大工程,提升集鎮整體功能,拓寬集鎮發展空間,提高防洪抗災能力,多管齊下,推動集鎮“整容”,建設魅力新集鎮。先後完成了集鎮規劃整體修編,做到“發展有規劃,布局重特色,建設顯亮點”;大手筆建設得勝大道,改造花西路、車站路、沿河路三條街道,新建下水道2500米、供水管道2500米、人行道仿古磚2.2萬平方米,按秦楚風格整修集鎮內681戶商住樓,著力打造集鎮 “金三角”;實施河道綜合治理工程,投資1300萬元,新建防護河堤1500余米,建成占地5000平方米的休閒、文化、健身廣場及面積達2萬平方米的得勝公園,提升了集鎮功能。如今,每到傍晚時分,居民紛紛來到公園、廣場,觀景、跳舞、健身……呈現出一派和諧安祥的景象;實施綠化、美化、亮化、淨化工程,栽植街道香樟300株、名貴綠化樹木500多株,新建仿古式石雕花壇258個,新安路燈24盞,建起垃圾臨時處理場一座,添置垃圾桶150個、垃圾車2台,聘請5名環衛工人全天候清掃街道,抽調3名干部負責集鎮環境整治,落實門前 “三包”,出台《得勝集鎮管理暫行辦法》,開展“小手拉大手”、文明經營戶等文明創建活動,形成了集鎮管理的長效機制。

如今的得勝集鎮,華麗轉身,悄然崛起為秦楚邊關魅力四射的宜居新鎮。“集鎮變美變亮了,住在這裡很舒心!”見證集鎮變遷的56歲居民聶秀榮如是贊美。

眼下,得勝鎮正著力推進“引鳳工程”、“回歸工程”,加快“秦楚明珠”商貿城建設、老舊建築拆除重建等步伐,吸引在外打工的經商成功人士、農村人口進鎮居住、創業,拓展發展空間,繁榮集鎮商貿。明年,集鎮居住人口將增到8500余人,城鎮化率大幅提升。

集鎮建設日新月異

得勝公園春意盎然

群眾生活豐富多彩

文明新鎮譜和諧

得勝鎮把社會管理、構建和諧社會、關注和改善民生作為創新社會的抓手和落腳點,從群眾最需要的事情做起,實現了“五化”。

農村公路“標准化”。近幾年,得勝鎮積極爭取上級政策、資金扶持,推進農村公路標准化建設,興修通村水泥路160余公裡、入院到戶水泥路70余公裡,惠及14個村90%以上農戶,讓群眾徹底告別了行路難。人居環境“宜居化”。大力開展村容村貌整治、“一清三化”,“三改一建”1700余戶,改造危房760戶,栽植綠化樹5萬余株,建綠化帶、草坪3.5萬平方米,使農村面貌煥然一新,聖水、茶場、壇山、石底等宜居村莊成為一道亮麗別致的風景。災後重建 “民生化”。2010年7月22日,得勝鎮遭受百年不遇洪災,被毀河堤2.1萬米、堰渠5.5萬余米、滾水壩10座,倒塌民房117戶463間,文峪河、石底河流域1200畝農田變成了爛河灘。災情發生後,他們不等不靠、自力更生,投資750余萬元實施災後重建,建成文峪河等村3個集中安置點,修復河堤7560米、堰渠2萬余米,新建、加固攔河壩7個,復墾水毀農田950畝,復修機耕路22.5公裡、橋梁5座,受災農戶全部搬進新居。住進新房的文峪河村災民田升和說:“天災毀了舊房,我在政府的幫助下蓋起三層新樓,現在的日子比以前滋潤多了。”

與此同時,啟動了“福星工程”,新建四層12間占地2萬余平方米的福利院,實現“五保”老人集中供養率達80%以上;合作醫療“普及化”,九年教育“一貫化”等民生工程,提高了群眾的幸福指數,讓百姓樂享科學發展的新成果。

黨旗輝映放光彩

今年以來,得勝鎮黨委以“基層組織建設年”活動為抓手,以落實“五個基本”、“七個體系”為工作重點,創新載體、豐富內容,黨的基層組織建設呈現蓬勃的生機與活力。

舞活龍頭。得勝鎮黨委主要負責人以身作則,嚴於律己,帶頭遵循各項規章制度;堅持民主集中制,集思廣義,激勵鎮村干部在工作中“用心”、“動腦”,出思路,想辦法,做到思想同心、目標一致、工作同步;配齊配強村黨支部書記,充分發揮村黨支部的戰斗堡壘作用;大力開展“黨員培訓”、“黨員公開承諾”、“黨員雙比雙帶”等活動,形成了風清氣順、團結奮進、干事創業的良好氛圍,舞活了各級支部龍頭,積極爭創“六好鄉鎮黨委”及“五好村支部”。

帶好隊伍。堅持黨委中心學習組學習和每月機關干部集中學習制度,鎮黨委書記帶頭上黨課,黨委成員帶頭學習、做筆記、撰寫心得體會。鎮黨委政府主要負責人與班子成員、責任單位、責任人簽訂目標責任書,做到年初定目標,定期有督辦,年中有考核,年底結硬賬;狠抓 “作風建設年”活動及 “黨員素質提升工程”,加大治庸問責,著力提升干部隊伍想做事的信念、肯做事的作風、敢做事的精神、會做事的本領。

夯實堡壘。今年投資400余萬元,新建聖水、八道關、壇山、大橋、石底、五道河等村,改造廟垭、文峪河、界嶺、金明、茶場、文峪河等村黨員群眾服務中心,配套一大批黨建基礎設施,解決了村級服務硬件不足的問題;結合 “村支兩委”換屆,選優配齊了花竹、復興、五道河、界嶺等村主職干部,注重培養年輕有頭腦、有知識的黨員進村班子,使村級班子成員年齡、文化結構得到進一步優化。去年,共培養35歲以下入黨積極分子35名,高中以上文化入黨積極分子21名,其中女黨員10名,結合產業發展及項目建設,創新思路,扶持壯大集體經濟,解決村級組織有錢辦事的問題。

(編輯:李瑩)

- 上一頁:木渎古鎮 踏尋乾隆皇帝的足跡

- 下一頁:古鎮瑤裡舉辦系列活動弘揚瓷茶文化