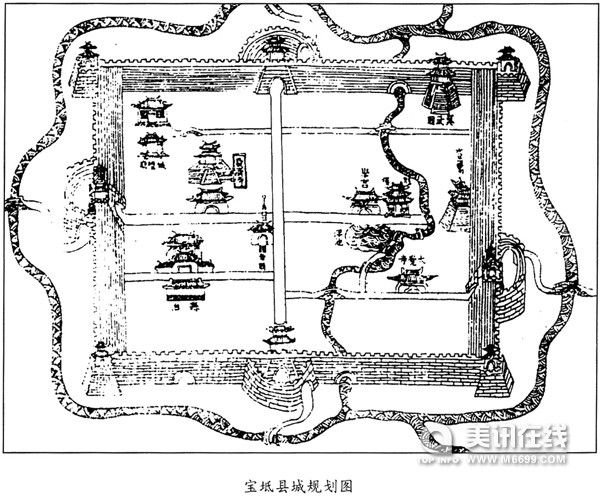

天津地區寶坻縣城規劃

日期:2016/12/15 1:05:03 編輯:中國古代建築寶坻縣城位於北京正東香河縣之東,歸河北省管轄。寶坻縣城地處香河、薊州、寶坻之三角地帶,大遼時建新倉鎮,金時改為縣城。建縣之時先做一規劃圖,然後按圖施工。縣城建成之時約在金代,已歷經幾百多年。作者於20世紀70年代初,曾往寶坻縣考察,與原圖反復印證,當年建城之時,規劃圖十分完美,至今已大不相同,考其舊址,尚可辨認。

寶坻全城呈東西略長的矩形,全城開東、西、南、北四座城門和四座角樓,各角樓都做有側腳的大磚台,台上建有角樓,角樓兩層上覆歇山頂,十分壯觀。全城四座城門都開券門門洞,城門外都建造甕城。除甕城北門開於左側外,甕城其余城門均開於甕城右側,這是其他縣城所沒有的。

寶坻縣的護城河不做直線河。當年建城時,護城河即挖築成彎曲形狀,每面都有四五個回彎,這是此城特有的。各城門的出入橋,都對著甕城的中心架設,但是在甕城的城門外,還要拐一個“S”形的彎曲狀。

城內大街都以縱橫相交,從南城門到北城門的一條大街是筆直的,街道比較寬,顯示出它是一條主要大街。東西方向的大街共三條,均為二級大街,南部第一條橫街在東半城,東至東門。西城南橫街,西至城牆,當中一條為西門裡大街向東,通過南大街直達東城根的文昌閣。第三條橫街是東至城牆,西達城隍廟。這三條橫街,哪一條也不直通,這是從全城防御性的角度設計的。

寶坻城內還有一條大河南北貫通,從南城門東側入城,彎彎曲曲經過三條橫街,從北城牆東部出城,入口與出口全部由水門通入護城河,在北方一個縣城內有河水貫通的是很鮮見的。

城裡的公共建築中,西半城有四座,東半城有五座。西半城有:

縣治:在西半部的南橫街,坐北面南,大街的南側有大影壁,大門為三門建制,即一高兩低式,進門為大堂,建築高大,做庑殿頂,其余都是附屬房屋。

關帝廟:為武廟,建在南大街之西側,縣治之東面。

城隍廟:建在各城的西北角,西北橫街可通入。廟前大牌坊三門四柱三樓式,十分壯麗,進牌坊之內即是城隍爺大殿,三間庑殿頂,用直棂窗。

廣濟寺:在西城門內大街路北,坐北面南。在山門之後,即為大雄寶殿。做三開間,重檐庑殿頂。大殿建在高台之上,愈顯宏偉壯麗。

東半城有公共建築五座:

大覺寺:大東門裡大街路北,坐北面南。

文廟(學官):在中橫街路北,大門前有活水泮池,泮池與大河不相連,如此處理,是為達到清潔衛生的效果。

魁星樓:建在學堂的東鄰,樓做三重檐,庑殿頂。魁星樓是供奉魁星之處。據《日知錄》:魁者奎也,二字通。奎星是北斗七星之第一個。同時奎為文章之府,所以以廟祀之。

文昌閣:建在東城城根,中部的橫街東端正對文昌閣。文昌為神之名,又是星名,其本為梓潼帝君,住四川,姓張,名亞子。死後人們為他立廟。唐宋時代封為英顯王,他掌管文昌府之事,還掌人間錄籍。元代加號為帝群。普天之下學校皆崇祀之。

真武閣:建在城內東北角,北部緊鄰北城牆。廟建高台,呈八角形,在其上又建方形樓閣。

這個縣城雖然很小,但在建設與規劃時,卻特色鮮明,如一般縣級城不做角樓,北京城也只有東南角樓和西南角樓兩座角樓,而寶坻縣城竟然做了四座角樓;甕城的出入門,所開的方向與其他各是不同,即是“三左一右”的方式;護城河不是緊臨城牆,也不是平直的,而是彎曲、不規整的,各城門的出入橋正對城門樓,由甕城出入時,必然產生“S”形的路;大河引入城,在東半城斜向彎曲通過,城內公共建築有許多是高台建築。

來源:張馭寰 著《中國古代縣城規劃圖詳解》

- 上一頁:河北省雄縣縣城規劃

- 下一頁:天津地區天津府城規劃