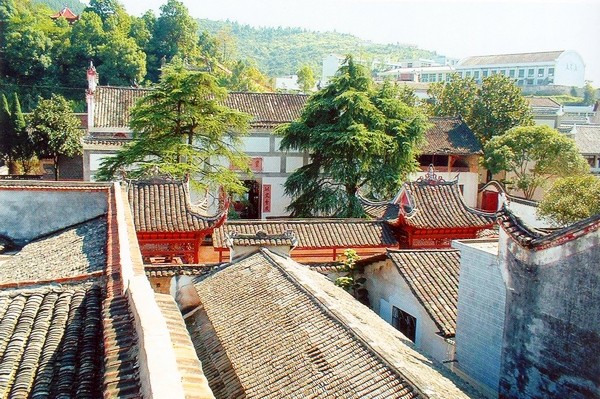

湖南:浏陽文華書院

日期:2016/12/15 0:45:02 編輯:中國古代建築鑼鼓開道,一台官轎緩緩進入文家市境內。盡管街巷一片市井喧騰,但轎中時任浏陽知縣的胡芝房,卻還是從中辨析出了不遠處的琅琅書聲。尋聲下轎,“文昌宮”近在眼前。穿過古木幽深的院落,來到大堂。須發皆白的夫子正仰頭忘情誦讀“之乎者也”,而十余位書生端坐於桌案,搖頭晃腦沉吟不已。胡芝房不忍驚擾他們,出得門來。背倚文華山,看小鎮前的南川河水向前流淌。他想,若將文昌宮改為書院,興辦義學,這對於國家和民眾來說都是天大的好事!

這個春天的片斷,發生於清道光十九年(1839年)。

捐資合建南鄉最高學府

文家市集鎮市場路33號,57歲的劉聲光站在家門口等我們。

一見面,他就手指著街對面說:“看,那是楊勇的故居。楊勇1927年曾在裡仁學校九班上過學。而這個裡仁學校,前身就是文華書院。祖上劉大馥是當地名儒,主持參與了建院。”

劉聲光遞過來的《清江劉氏族譜》記載:“大馥道光二十年,捐資倡建本邑文華書院,議敘鹽知事職銜兩次勸捐出力”;再加上“當地人士集資數千缗(數百萬個銅錢),田數頃”,次年(1841年)書院落成,取古籍中“文章華國”之義,命名為文華書院。

這是南鄉共有,也是惟一一座最高學府,文家市理所當然地成為了南區的文化教育中心。南鄉或其他地區的高才學生,經過甄取後,紛紛進入該院學習。書院的山長(即院長),均由縣內飽學鴻儒擔任,有據可考的有:江西的舉人彭夢彰,當地的陳蕃庶、金剛的陳運精,以及永安的劉信庚等。

值得一提的是,書院學生的學習方式。除由院長選定書籍講授外,主要由學生自己閱讀,但可隨時向院長質疑問難。

書院興建後,仍不斷有人捐資助學。捐募的山、田、鋪屋出租,用於老師的薪水以及學生的學費開銷。這座“結廬在人境,而無車馬喧”的書院,極大地方便了文家市及整個南鄉弟子入學,使得這一帶文風日盛。

為國儲備經文緯武之才

時間穿梭到1909年,在清政府一系列新政舉措下,文華書院改制為學堂,更名“裡仁”。裡仁校名取自《論語》。子曰:“裡仁為美;擇不處仁,焉得知?”(跟有仁德的人相處是美好的。否則,豈能習得智慧?)“裡”的釋義中有“故鄉”一項,因此又寄托了鄉親都能在此受到良好教育,成為仁人志士的宏願。自此,舊書院不再純粹讀經史,而是新設了算術、歷史、地理、體育等課程。1926年,胡耀邦從二十裡外的蒼坊村,來到裡仁學校念書,就讀第十班。裡仁學校歷屆校長都是同情、傾向革命的進步人士,如甘恩錫、羅章龍、陳世喬、甘恩藻等。聘請的教師都是德高望重、學識淵博的知識分子,很注重對學生進行維新、民主、愛國的思想教育。湘贛邊界的山溝裡能出胡耀邦這種偉人,不為無因。

時至今日,當我們翻閱一個個從文華書院走出去的學生名字,再看看他們後來的人生軌跡,會發現書院倡導的經世致用的湖湘文化,已經貫穿了他們的一生乃至後輩。無數耳熟能詳的名人曾活躍在此,楊勇、陳紹常、劉沅葆、彭芝荪、孫發力等近現代的湘籍名人、革命先賢或多或少均與書院有關,無一不是秉承了文華書院的風氣。

“文家市裡仁學堂這副門聯其名不著,卻氣魄奇大:‘以文會友;為國儲才’。堪與岳麓書院的‘惟楚有材;於斯為盛’媲美了。兩首聯都對得起它們所在的時代!”2012年4月8日,資深媒體人石扉客游覽文家市後在其微博上寫道。

- 上一頁:探尋北法海寺

- 下一頁:義烏崇德堂:民國老宅的風雨滄桑