修復改造歷史建築 桐廬古村煥然新生_中國文物網-文博收藏藝術專

日期:2016/12/14 21:30:15 編輯:中國古代建築

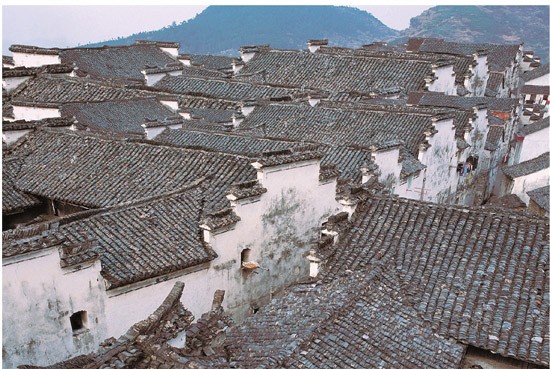

冬夜清冷,細雨迷蒙。繞過村口的那棵百年古樟樹,穿行於青石板鋪地的古巷中,我們就這樣進入了位於桐廬縣江南鎮的深澳古村。

古村似乎還是原來的那個模樣。雕梁畫棟的明清古建築,光潔圓潤的青石板路面,時時提醒人們,這裡曾有著數百年的悠久歷史。而古村卻又不全是以前的模樣。輕柔的音樂聲與濃郁的咖啡香,新銳的時尚氣息與懷舊的文藝范兒,在此交融碰撞,並行不悖。

雨滴順著屋檐滑落,打在鵝卵石上滴答作響,仿佛奏響一首交響樂。而如今的深澳村,在經歷過一番掙扎與蛻變以後,確已華麗變身,奏響著一曲生機勃發的新樂章。

人去樓空,“空心村”要復興

深澳村的老街長約200米,兩側分布著大大小小的清朝中後期及民國的建築。這裡有諸多文物保護單位,申屠氏宗祠、懷素堂、恭思堂、景松堂等等。千百年來,這些古樸風韻的大街小巷共同維持著深澳古村的魅力,深澳村民們在這片古老的土地上辛勤勞作,耕耘棲息,延續著獨特的江南徽派文化。

若是在幾年前,用“落寞荒涼”來形容這裡並不為過。村裡的古宅多歷經數百年風霜雨雪,給居住於此的村民帶來諸多不便。於是,村民漸漸搬出了這些世世代代居住的老房子,老村片區越來越空,八成以上的古建築無人居住,深澳也便成了遠近聞名的“空心村”。如何復興古村,亦成為深澳人苦苦思索的問題。

2010年,桐廬縣出台《關於開展農村歷史建築保護工作的實施意見》,計劃用5至8年時間對全縣保存較好,並具有一定歷史、文化價值的1000多幢民國以前的歷史建築進行搶救性維修。2012年,深澳村被列入第一批中國傳統村落名錄。截止到目前,這座國家級歷史文化名村,已經先後修繕了50多幢古建築。

古村落的歷史建築修繕工程有力地推動了本地區旅游業發展,帶來了經濟效益。去年,江南鎮接待游客68.3余萬人次,餐飲銷售達到2628萬元。今年國慶期間,“民國記憶”咖啡吧正式開業,單日最高營業額近萬元。

古村蛻變,喚醒“民國記憶”

雨夜,深澳村的卵石小巷中,一曲《夜上海》悠悠地從懷荊堂“民國記憶”咖啡吧中傳來,低吟著它在民國時期留下的故事。

建於明末清初的懷荊堂經歷了四代傳承,到了民國時期,第四代子孫申屠辛辦學堂、抗日軍,為這座古建築留下了許多傳奇故事,“民國記憶”之名也由此而來。

2014年,江南鎮從杭州請來專業設計團隊,計劃把坐落於深澳老街的懷荊堂改造成一間具有民國風情的咖啡館,既保存建築原有的風貌,又發揮出其實用價值。於是,古銅色留聲機、褐色真皮沙發、老式電風扇、手提式煤油燈……這些民國時期的標志性物件被搬進了明清堂樓屋的雕欄畫棟中。游客們可以一邊喝著專業咖啡師調制的咖啡,一邊聽著舊上海的音樂,抬頭便能看到上百年歷史文明的風情。

“‘民國記憶’咖啡館探索的是如何利用好老建築,煥發出新的生命力。” 江南鎮黨委書記說,“古建築通常被認為好看不好用。投資商們過去想到的都是一些老概念,比如開個博物館。在他們的概念中,古建築與現代是無法融合的。”江南鎮黨委副書記項芳農說,“民國記憶”咖啡吧就在探索如何打破屏障,讓“古”為今用。

新舊之間,融匯歷史變遷

“以前是外出招商,千方百計拉別人到我們這裡投資,現在反過來了,家門口選商,不符合古村落發展思路的,我們堅決不要。”項芳農談起未來的發展,滿臉驕傲,“我們把古建築妥善修繕利用,既是對古文化的保護和傳承,又在發揮著古村落的美麗經濟。”

南京大學建築與城市規劃學院教授張雷,多年來一直在尋找鄉土中國夢實踐的地方,幾經勘察,最終把夢想選在深澳落地。在深澳老街上,一幢清朝古建築、一幢六七十年代的老房以及豬欄等附房,成為他的 “雲夕·深澳裡”民宿項目的實踐場所。

第一次看到“雲夕·深澳裡”的人都會被它的外觀所震撼。通體純白的建築臨水而立,細看之下就會發現,這白色白得有一些特別。改造之前“雲夕·深澳裡”的外牆就是白色的,但由於建造時間久,牆體已經斑駁零落。張雷從此得出了啟發:“新”與“舊”,這對矛盾共同體,在時間軸上是無法交匯的兩個端點,但是在建築中,它們是否能夠融合?

“讓新舊、變遷在這裡融合,”張雷大筆一揮,在老舊白牆上又刷上白色新漆。同種顏色,一個存於歷史,一個發於當下,在同一個界面交錯,訴說著來自兩個時空的故事,“我想通過這種新舊關系的處理,探索老房子的新生命,新房子的舊時光。”

此外,村裡的9幢老房子現已成為中國美院學生的實踐基地;村裡建於上世紀70年代的青源小學,將被建設成青年聯誼會的學術研討基地;甚至,連廢電站都獲得了新生。屏源電站最近引入了漫野高端民宿項目,已經進場動工,設計團隊是研究中國山鄉、野奢酒店的德清裸心谷原班人馬。原本能耗高的電站成了零排放的民宿,真正實現了美麗鄉村向美麗經濟的轉型。