“畫城”桐廬:富春江畔追求一種“慢活”

日期:2016/12/14 10:30:21 編輯:中國古代建築“錢塘江盡到桐廬,水碧山青畫不如”,我不是涉水路來,而是沿杭州-桐廬高速盤旋而下,直接“跌”進桐廬這座“畫城”中的:遠看山水撲面來,近觀攤卷畫圖開,夾道兩邊掠過一排排松柏,還有數不清的喬木灌木和花草,郁郁蔥蔥的綠,深深淺淺的黃,閃閃爍爍的金,還有團團簇簇的紅,掩映著星羅棋布的別墅和現代玻璃幕牆大樓——走新城,訪老城,“畫城”被富春江、分水江亮晶晶的兩軸分劃出幾大“版圖”,山水鄉村田園環繞,成片的油菜花和桃花、梨花、梅花、櫻花沿江鋪展,讓我大飽眼福:還沒有遇到過這麼美麗、潔淨和多彩的縣城!

美景美食:

深澳古鎮——始建於南宋,屬全國歷史文化名村、省級歷史文化保護街區,有明清古建築140多處,民國建築60多處。

深澳古鎮

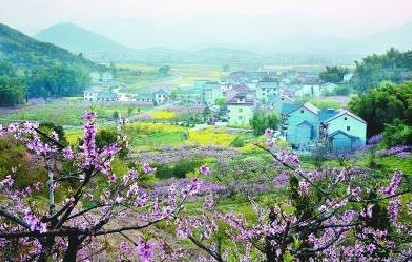

橫村陽山畈——桐廬縣山花節舉辦地、杭州市風情小鎮、省級農業特色村,有桃樹近3000畝。

橫村陽山畈

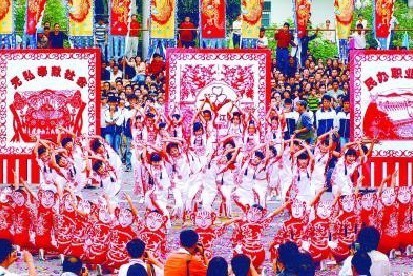

中國民間藝術(剪紙)之鄉——連續舉辦四屆“神州風韻”全國剪紙大賽。

中國民間藝術(剪紙)之鄉

十六回切——桐廬民間傳統名筵,始於南宋,盛於明清,有“桐廬滿漢全席”之稱。

十六回切

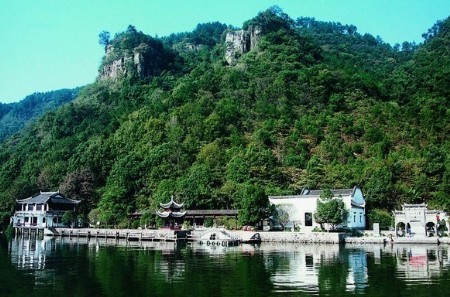

嚴子陵釣台——中國十大釣台古跡之一,山水環抱,風景秀麗。

嚴子陵釣台

“畫城”自古因畫名,而我與其說慕畫名而來,不如說尋畫中人的仙蹤而來。元朝大畫家黃公望傳世畫卷《富春山居圖》約80%的實景,取於飄逸靈秀的桐廬,千百首流傳至今的詠桐廬詩詞中,仔細研讀拍案叫絕:出現最多的字當中,就有“畫”字!隨手可以拈來,輕輕吟誦,意境深遠,譬如“重重似畫,曲曲如屏”,“一折青山一扇屏,一灣碧水一條琴,無聲詩與有聲畫,須在桐廬江山尋”等等。就在幾年前,溫總理還專門提及從火中搶救出、分藏海峽兩岸的此畫卷,用“畫是如此,人何以堪”來表達盼望兩畫合一、兩岸統一的美好願望。蕩氣回腸的“畫”的故事,其實也是“城”的故事,春歇“畫城”短短兩天,處處感到小城故事多,史悠境幽,今古合一,醉了富春山水,醒了詩情畫心。

“先憂後樂”的范仲淹似乎一直伴我而行。這位曾被貶官於此的詩人,達觀向上的朗朗笑聲穿古透今,一氣呵成寫下十首潇灑桐廬郡,其中第七首“潇灑桐廬郡,千家起畫樓。相呼采蓮去,笑上木蘭舟”,最令我神往……在迢迢江山隱隱青山間,一時蕩舟波光潋滟中,一時漫步鄉村小道上,冷不丁聞桃紅柳綠中飄來一片歡聲笑語,家家戶戶仿佛都建起了畫中樓閣,時光輪回,恍然若夢。

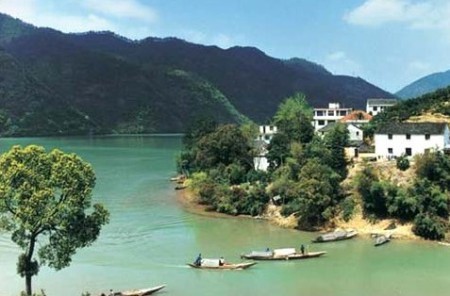

老范是被貶於此,嚴子陵卻是主動避官歸隱,自诩“大有為之君”的光武帝劉秀喚這位老同學“不召之臣”。經富春江小三峽去嚴子陵釣台,這是《富春山居圖》山水景色最美一段,蕩舟江上,“船在水中行,人在畫中游”。靠近釣台,遠望山頂隱約有一“釣翁”獨釣富春江。登台上,李白、孟浩然等21位游過、詠過釣台的著名文學家石像群比肩而立,依山面水,仿佛還在放情抒懷,“畫石畫松無兩般,猶嫌瀑布畫聲灘”,《項處士畫水墨釣台》中那一名句猶在耳畔回蕩。

嚴子陵避官,成就他一生清名的劉秀卻是來此避難。撫摸紅石灣村口那棵歷經幾百年滄桑的大樟樹,似能傾聽到它在默默訴說那段歷史。搖槳沿桐溪古河道,曲曲彎彎劃行,見霞客小島(據說徐霞客曾雲游來此),停船上岸,拐進山中,便可找到光武避難的龍隱洞府了。這個充滿傳奇的地方,還流傳著錢王挑鹽、湯顯祖寫詩的故事。村長告訴我,這個古鄉村正在迎來新變化,過兩年再來,這裡的一片藍莓和動漫基地將建立起來。

遠追黃公望,近覓葉淺予,這位一代畫壇宗師不僅留下了《富春山新居圖》,還留下《富春江人物畫譜》等一系列人物畫和漫畫,登中醫鼻祖桐君結廬的桐君山,就能看見葉淺予臨江而立的雕像和紀念館,遠山秀拔,近水澄澈,水是滿滿的、軟軟的,放眼兩江交匯處,當年老碼頭的繁華已喧鬧不再,悠然幾葉扁舟劃過,邊賞景,邊回味淺予老寫的“江行如展玩圖畫幅幅互異。捨舟而陸,又不啻身入畫中”。

“畫城”不僅風景如畫,也傳下了畫風畫才,千百年的剪紙畫就是一絕,駐足114歲胡家芝的剪紙畫前,歎為觀止。在孝義文化傳承深厚的“古風荻浦村”,隨意走進村頭一戶人家,牆上到處掛著畫,主人竟然就是以畫竹聞名的一位青年畫家;在陽山畈村,趕上桃花谷山花節,電視台正在這裡籌備將一台鄉村風味濃郁的表演攝入畫面;在《飛來的媳婦》外景地梅蓉小鎮,到處秀木挺拔、梅綻如雪、桃花似霞,果然不負“十裡梅花香海雪”的美譽,難怪浙江美院也將寫生創作基地特設於此;在“家家都在畫屏中”的蘆茨村,偶遇放棄北京白領生活回到家鄉開了“蘆茨土屋”的“香草爸媽”(因女兒小名“香草”),年輕夫婦倆幾年前將家鄉老屋完全按照心中藍圖設計出來——依山而建,如夢幻中的“童話小屋”,那天去時下著春雨,迷蒙雨霧中,隔江遙看那棵著名的1300多歲的“蘆茨迎客松”,聽雨打竹葉和梧桐葉的聲音,看鵝卵石台階上,塗滿女兒充滿童趣的各色臉譜畫,他們在追求一種“慢活”的生活方式,創造一幅新的富春江畔閒居圖。

閒暇隨手翻當地報紙見一消息:富春江初級中學5幅學生漫畫作品入圍全國漫畫大賽決賽,看來桐廬能出葉淺予不是偶然啊!參觀全國都罕見的縣歷史和藝術博物館,仿佛穿越於畫廊中,其中一幅“葉淺予啃竹圖”憨態可掬,詢問得知那是在別號“畫城會客廳”的大奇山國家森林公園拍攝的。

好奇心驅使,翩然進了大奇山,果然既有“明月松間照,清泉石上流”、“雲蒸山色幽,蟬鳴林更靜”的自然野趣,又有茂林修竹、四季飄香、良田平疇、魚游平湖的田園風光,最難忘的還是在那大片竹海中,找到一處大約當年淺予抱竹而啃的地方,學可愛熊貓“咔嚓”留一影。

“畫城”給我印象很深的還有淳樸民風、文明鄰裡。在一個小鄉村,家家門前都擺著一把掃帚,窗明幾淨,更難得的是公共街道和下水道也都被處理得十分潔淨。我和當地淳樸的村民留了兩張合影,還傳到微博上,被“親們”轉發分享,一是在粉牆黛瓦、“江南坎兒井、南宋第一村”的“古村深澳”,攙扶著收集了幾十年各類題圖的80多歲“老外公”合影,另一張是在紅燈籠鄉村家園,與戴老花鏡正在剪紙的“老外婆”合影。

其實,我還暗暗想與那些仙人“合影”。在瑤琳仙境,曾經發現元代徐舫隱居於此時遺留下的一個銅鏡,我在博物館中看到原件,浮想聯翩,他曾吟誦“天然大筆誰能把,為掃鵝溪萬副箋”,是啊,只有自然界的鬼斧神工,才能創造出如此江山美畫。而我想范仲淹之所以寫了十遍“潇灑”,更感歎這裡的一草一木、山山水水、風土人情,無不潇灑,皆因“畫如此美,人更加美”。

桐廬的奇圖美卷,緩緩攤開,處處玄妙,我只是匆匆走馬觀花了一小角,天子地、白雲源、神仙峰等很多地方都沒有去,倒樂得有個“留白”的想象空間。臨別桐廬那天,起了個大早,薄霧籠罩的城市還沒醒過來,不見行人,路面光潔,鳥語花香,想起陶淵明“眾鳥有依托,吾亦愛吾廬”,頓然生出若來此“結廬”將是人生大幸的念頭,天天能在畫中游啊!

中國有個“畫城”叫桐廬——實至名歸也!

(編輯:李瑩)