鄭州清代文物保吉寨周邊拆遷 木門有百年歷史_中國文物網-文博收

日期:2016/12/14 21:27:44 編輯:中國古代建築

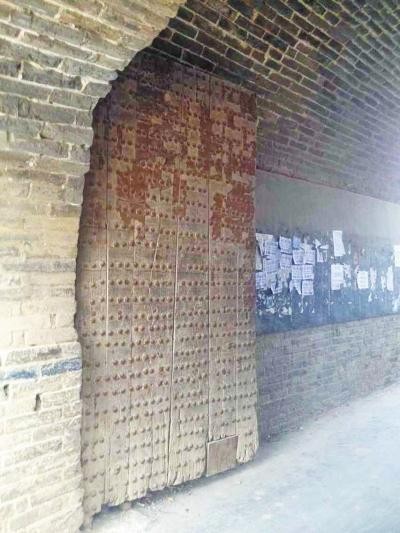

一扇近百年歷史的木門,向過往的人們訴說著寨子的歷史。

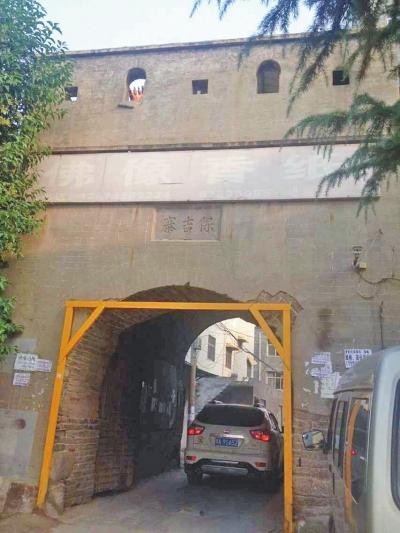

寨門外用鋼構框架加固,防止因碰撞損壞牆基。

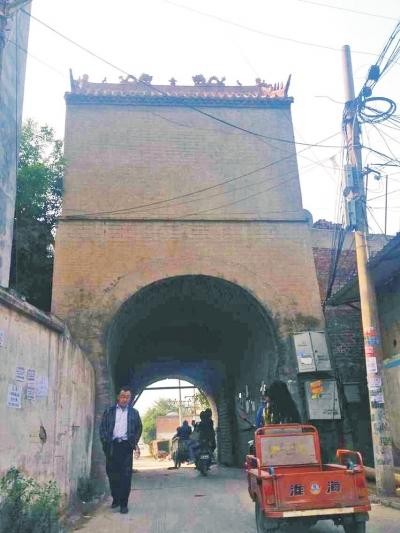

古寨的門樓上,雕刻著飛龍、石獸

核心提示|中原區的北崗村、柿園村相繼拆遷改造,與其毗鄰的保吉寨村,也要馬上吹響拆遷號角?村頭150年的古圍牆,亦將壽終正寢?和其他村不同,保吉寨村的拆遷與否,牽動著不少村外人的心。該村的古圍牆,修築於清鹹豐年間,距今100多年,被鄭州市文管部門列入不可移動文物名錄。古圍牆雖破敗,卻承載著歷史;村民與它,更有著說不完的故事。昨天,中原區西流湖辦事處相關負責人表示,保吉寨村未納入改造計劃,拆除古圍牆是傳言,不足為信。

【探訪】

幾經滄桑保吉寨古圍牆被列入不可移動文物名錄

昨天上午8點多,記者在中原區保吉寨村口看到,豎立村頭的古圍牆磚塊斑駁,高聳的大門上方,雕刻著飛龍、石獸等。民眾來往進出,仿佛穿越了時空,現代與歷史在此對話。木寨門上是密密麻麻的門釘,門板上的多處裂縫,在默默訴說著它的歷史。

“這扇門有近百年了。”村民劉女士介紹,這個大塊頭木寨門,比村裡年紀最大的人,還要年長幾歲。1958年,賈魯河上游修築常莊水庫時,曾把這個寨門摘下來,充當臨時橋面,水庫竣工後,村民們又把它抬了回來。

越過保吉寨大門,步行至西北斜坡旁,能看到一個白色石板,上書:“地質災害易發區”字樣。據村民介紹,上世紀90年代末期,山寨圍牆出現開裂,大伙籌錢對圍牆根基進行加固,此後十多年過去再沒有修過。目前,圍牆的部分主體土層已脫落,還有人在夯土牆下挖窯洞,個別保護意識淡薄的村民竟然抽上面的磚頭供自家使用。

2005年,該區域被鄭州市政府列為地質災害隱患防治點。兩年後,全國第三次文物普查,保吉寨寨牆遺址被列入第三批不可移動文物名錄。

【溯源】

始建於1859年曾一度成為軍事要塞

據了解,保吉寨早在明朝就已經建村,當時村民散落居住,不像現在這樣集中在一起。該村向北,是個伸向西流湖的岬角,它的西側、東側及背面,均被賈魯河環繞,河流在此形成大面積的蘆葦蕩和沼澤。當年,村民為防水患,在南邊唯一的進入口處,修建了寨門。

據史料記載,保吉寨寨牆始建於清鹹豐九年(公元1859年),迄今已有150多年歷史。當年,在時任魯山縣教谕宋應午的倡議下,修築好的寨牆將村子的一半包裹起來,遠遠望去就像一個城堡。即使泛舟賈魯河,也難以從水上進入寨內,“很長一段時間內,它都是軍事要塞。”

據該村多位老人介紹,1930年,蔣馮閻桂四軍閥在鄭州附近展開了舉世聞名的中原大戰。“這裡是鄭州西郊的一個主戰場,現在馬寨村南邊的河谷裡,還有當年戰爭留下來的石碑,記錄著那場戰爭。”該村的宋先生說,當時馮玉祥的部隊占著中原區,其中幾十人守護保吉寨,經歷幾番炮擊,山寨和圍牆都不同程度留有痕跡。1944年,有一小股日軍想進入寨內,但攻了半天也沒有攻開寨門,就撤了出來。

【說法】

保吉寨未列入城中村改造計劃

“守著古圍牆這個寶貝,我們很想把它利用好。”西流湖辦事處相關負責人稱,保吉寨寨牆為橢圓形土質及磚混結構,平均高度約4米,總長度約800米。它被列入文物保護名錄,但未定級為文保單位,對於古圍牆的改造,辦事處非常慎重,多次就如何進行妥善保護和文物、旅游部門溝通。

這樣一來,辦事處在對轄區其他村莊進行城中村改造時,並未將保吉寨寨牆列入改造范圍。寨牆內的違法建築,發現一處拆除一處,與此同時辦事處還多方籌資,對圍牆遺址進行保護和修繕。

鄭州市文物考古研究院文物普查科科長汪松枝介紹,鄭州有多個以寨為後綴的村莊,至今仍保留圍牆的,這是僅有的一處。他多次考察保吉寨圍牆,該處圍牆是鄭州西郊風積丘陵地貌上的古寨代表。

汪松枝說,建議辦事處徹底清理掉毗鄰圍牆的違建,如果經濟條件允許,應當恢復該區域清末民國年間的古風貌,使其成為鄭州的一個古寨景點。“鄭州近現代的古建築,傳世的本來就不多,留住古圍牆,遠比蓋幾所大樓有意義。”