錦溪古鎮歷史及建築特色

日期:2016/12/14 9:51:13 編輯:中國古代建築

蘇南的“四顆明珠”之一的江蘇南大門——錦溪,舊稱陳墓,位於江蘇昆山市西南,東與上海市青浦區接壤,西與蘇州市吳中區為鄰,全鎮占地面積90.69平方公裡,鎮區面積1.6平方公裡。錦溪被五湖三蕩環抱,湖水波光粼粼,因一條美似流霞的小河“錦溪”貫穿全鎮、支流如網而得名,素有“36座橋,72只窯”之美譽,“咫尺往來,皆須舟楫”,錦溪全鎮共有大小湖泊16個,河道238條,細水蜿蜒;水巷兩邊一座座灰白古石橋,加上遠近的石駁、河埠、青瓦、紅柱、“美人靠”,“鎮為澤國,四面環水”,民居臨水而築,飛檐翹角的粉牆黛瓦掠入湖底,輝映出一幅蛟龍臥於水底的動人水墨畫。小鎮不僅水路便捷,陸路交通同樣很發達,水巷、河埠、拱橋、騎樓、廊坊、街市穿插錯落。

據史志記載,南宋孝宗帝趙昚抗擊金兵攜寵妃陳妃途經此,後陳妃為保護趙昚不幸中箭病死於此,水葬於錦溪五保湖,孝宗因此將錦溪改名陳墓長達800多年,據說幾百年來,這水墓無論怎樣的汛期大洪、水漫全鎮,墓從來沒被淹沒過,堪稱一奇。

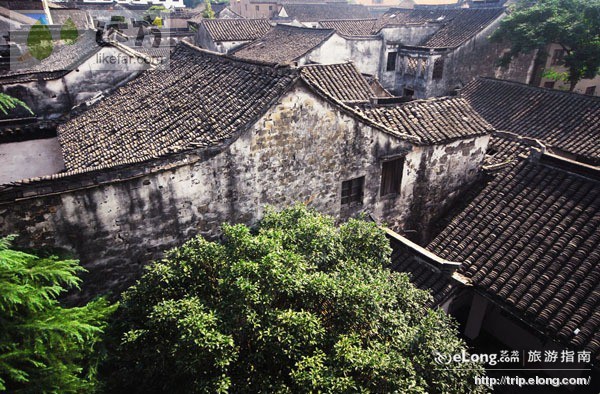

錦溪的房屋多為一兩層的磚木結構,青瓦屋頂,為了適應溫和而濕潤的氣候,民居一般為天井、後院、穿堂、陪弄,成院落式、堂式的布局結構,房屋大小、高低不同,具有江南典型的小橋流水風格。

錦溪水美,橋多,街奇,巷幽,園靜,其美妙非身臨其境而不能體會。2000多年的文化史,衍生了若干講不完的美麗傳說。錦溪有著諸多的人文勝跡、無數獨具明清特色的古建築群、以“中國古磚瓦博物館”為代表的13家各具特色的民間收藏品博物館,使錦溪成為名符其實的“中國民間博物館之鄉”,吸引了長三角乃至全國各地游客來此觀光旅游。

從錦溪鎮域出土的新石器時期石铖、商周牛鼻大陶罐等諸多文物中證明,早在5000年前,就有先民在這裡農墾漁牧,是良渚文化重要遺址之一。吳越春秋,當吳王阖闾命伍子胥在蘇州築古城時,這裡已成集鎮,地屬會稽郡,並有了制磚燒窯的歷史。漢代漸趨繁榮,東漢名將馬援訓馬練兵之地為現在的馬援莊村。三國、唐代時地屬吳郡,五代屬蘇州,輔吳大臣張昭死後墓葬之地為現在的張家厍村,東晉大畫家顧恺之晚年也隱居此間,唐代文學家陸龜蒙在錦溪留下“三賢祠”……

志載,南宋紹興年間金兵入侵,太子趙昚帶陳、葛二妃登戰船,由杭州赴蘇州,抗擊金兵,途經錦溪。一場激戰中,陳妃為保護趙昚,捨身擋箭,身負重傷,不久病殁,水葬錦溪。趙昚登基做了孝宗皇帝後,難忘陳妃,難忘錦溪,下旨在五保湖畔構築古蓮禅寺,為陳妃護墓誦經。也許是陳妃情動蒼天,800多年來,不管有多大的洪水,即使湖岸上的房屋都進了水,陳妃土冢卻從來沒被淹沒,那湖中的孤島總是矗立在水面上,搖曳著芳草淒淒的情思。因孝宗帝感懷陳妃病殁錦溪,御賜鎮名為陳墓,時屬軍事重鎮。1992年10月8日,經江蘇省人民政府批准,恢復錦溪原名。

錦溪,自古又為文人騷客荟翠之地。南宋名人衛徑、詩人夢窗,元人馬致遠,以及明人沈周、高啟、文征明、祝允明、唐伯虎等輩都為之留下了誦景思物的千古詩文。

建築特色

錦溪古鎮古跡文物頗多,古有“錦溪八景”和“蓮池八景”,大東廠遺址1956年曾定為江蘇省文物保護單位,蓮池禅院、通神道院、文昌閣、陳妃水冢、古河駁岸、古石拱橋等8處被列為昆山市級文物保護單位,目前古河駁岸和古窯址群落已申報江蘇省級文物保護單位。

古鎮傳統建築以明、清、民國初為主,具典型的江南建築風格,以民居民宅、四合院為主,以及水牆門、吊腳樓、落水廊棚、橋樓廊坊等獨特的河街集市建築,古建築群面積占鎮區民宅86%以上,建築特色古樸是十分寶貴的文化遺產。近年來,錦溪鎮政府在保護古鎮文化遺產方面做了大量卓有成效的工作,在確保遺產原真性的前提下,對全鎮展開了大規模的環境綜合治理和古建築的修繕修復工作,有效地促進了古鎮風貌和歷史文脈的保護和延續。

錦溪,湖蕩密布,古橋聯袂。錦溪還有著“三十六頂橋,七十二只窯”的古老傳說,古鎮區現存26座古橋,大都為明清建築物,橋上碑記、掛聯、花紡镌刻精細,形成水鄉特有的“橋文化”。從明朝以來,古鎮以窯業生產而著稱,是歷史悠久的傳統支柱工業,形成了獨特的“磚瓦文化”,目前全鎮存有各式古窯15座左右,為華東地區唯一保存完好的古窯址群落,錦溪古磚瓦博物館為國內首創、僅此一家。

錦溪距離中國第一水鄉周莊8公裡之遙,與其他古鎮所不同的是,除了水鄉的歷史及自然景觀外,它擁有堪稱“中國民間收藏之鄉”的品牌,小小的鎮區內匯集了13座不同類別的博物館、收藏館及展館。近幾十年建起“中國第一古磚瓦博物館”,推出了唐志雲的“金石人家”書畫篆刻藝術館、陸家衡及其父之“柿園”書法碑貼藝術陳列館、蘇州陶都宜興的“紫砂博物館”,以及徐州古錢幣收藏家黃風子先生開設的“中國歷代錢幣珍藏館”、著名青年畫家張省先生的“張省美術館”以及“中國根雕博物館”、“中華奇石珍品館”等,使錦溪成為名符其實的“中國民間博物館之鄉”。

陳妃水冢

陳妃水冢座落在古鎮南五保湖中。南宋隆興二年(1163年),陳妃為保護趙昚中箭病殁後,在五保湖中修築水冢,埋藏其間,水冢成為錦溪歷史的標志。陳妃水冢四周長滿蘆草,令人驚奇的是不管水位多高,陳妃水冢總是露在湖面上,搖曳著綠色的蹤影。

古蓮池

古蓮池隸屬於蓮池禅院,南宋孝宗帝欽賜御造的廟宇,當年從隆興二年到嘉泰三年,足足建造了40年,殿堂廊庑,樓閣亭台,水榭畫舫一應俱全,成為江南一帶很有名氣的佛門勝地。現在的蓮池禅院內所有的建築,都是1996年後有關部門重新建設的,禅院石埂,兩片明鏡般的湖面,人稱古蓮池、菱塘灣。

文昌閣

又稱文星閣、片雲閣。歷來供奉主宰文運、點派狀元的魁星——文曲星。人們在此祈求神靈,保佑考生榜上有名。這裡是錦溪歷來就有的崇文風氣的一個象征。文昌閣臨水而起,有三層之高,黃牆朱檐,風鈴叮當。拾級走上樓閣,可以將全鎮風貌盡收眼底,飽覽五保湖水天一色的美麗風光。

如今,閣內陳列著明代名流高啟、沈周、文征明和祝枝山為錦溪所作的詩篇。游客吟唱誦詠,水鄉古鎮美景呼之欲出,大可激發游興。

十眼長橋

錦溪橋梁星羅棋布,橋之密度國內罕見,當地名謠素有“三十六座橋,七十二只窯”之說,其中較著名的有十眼長橋。十眼長橋建於明代,與古蓮池、文昌閣、長堤回廊和桃園構成完整的古蓮景區。橋有九柱十孔,全長52米,造型古樸別致,為遠近水鄉所罕見,人稱“小寶帶橋”,是觀湖賞月極佳之處。每逢中秋佳節,游人如織,憑欄賞月,唯見天上皓月與湖中水色相映成趣。

中國古磚瓦博物館

錦溪為昆山古磚瓦之鄉,早在西晉時期,錦溪就有制磚燒窯的傳統。如今走進錦溪丁宅的新館址,館內陳列著的1000余件富有藝術魅力和歷史價值的磚瓦珍品,就如同在翻閱一部華夏上下五千年的浩瀚歷史長卷。從新石器時期“半穴式”房屋牆上的“紅燒土”、秦始皇行宮“望夷宮”的磚飾物、漢代城磚、六朝板瓦、西晉紀年磚、宋代鑿榫井磚,到明清、太平天國、民國時期的青磚,乃至以五星為標志的紅磚,應有盡有。

柿園

柿園是近代著名畫家、圍棋國手陸曙輪先生故居,因園內有兩株柿樹而得名。主體建築片石山房始建於清同治年間,現為已故老人陸曙輪先生和他的次子陸家衡先生的書畫藝術陳列館。

陸曙輪又稱柿園老人,昆山錦溪人。工詩、書、畫並擅長圍棋,三十年代曾作為國家隊員迎戰日本棋手。在欣賞錦溪的自然水鄉民居生活的同時,走進柿園感受一下書畫的魅力,不禁心境會淡定很多。

古董館

古董館系蘇州薛仁生先生古玩收藏品陳列館。這裡收藏的僅自春秋戰國至今2500年間的歷代水盂精品就達800件。其中北宋越窯三足蟾蜍水盂,小巧玲珑,蟾蜍翹首啟口,雙目圓瞪,後背微隆,尾部不折,前肢自然支撐,後獨足曲蹲,作欲躍之勢。生動逼真,惟妙惟肖,耐人尋味。一對清著名制瓷藝人葛明祥、葛源祥兄弟倆制作的“寶石釉”和“虎貔貅”水盂,更是彌足珍貴。館內還藏有紅山玉镯、戰國玉蟬、西漢雞首壺、化魏石佛、南北朝猛獸尊、唐代鐵瓶、北宋均窯瓷瓶等精品,不乏為稀世之寶。

中原文化收藏館

中原文化收藏館所展示的藏品為河南省開封市文物鑒定所辛樹偉先生提供。館內藏品分三大類:明清紫檀家具,青銅器瑰寶收藏,歷代古瓷器。

我國的傳統家具向以材美、工巧、藝精聞名於世。而傳世於今的明清家具,除了以其造型優美而享譽世界外,更是以選用材質優良的紫檀,黃花梨木而著稱,明清紫檀和黃花梨家具它代表的是我國古代家具制作的最高水平。

青銅器是我們的祖先對人類物質文明的巨大貢獻。我國青銅器最早始於夏朝,至商代已達到高度發達時期,商中期出現了銘文和精細的花紋,商晚至西周是其鼎盛時期,直至春秋戰國鐵器的出現而被取代,我國的青銅器基本貫穿於整個奴隸制社會的始終。

瓷器也是我國藝術寶庫中又一獨特成果,可以說我國是瓷器的故鄉和原生地。我國瓷器濫觞於商、周,成熟於東漢,宋代是我國瓷器的極其輝煌時期,堪稱中國瓷壇百花爭艷,競相斗妍……

在中原文化收藏館你足可以窺明清紫檀家具、青銅器、歷代古瓷器之一斑。

張省美術館

張省美術館創辦於2002年10月,位於錦溪鎮上塘街普慶橋畔,由我國著名美術大師啟功先生題寫館名。館分兩層,一樓、二樓均為展示大廳。館內展示的書畫作品有我國著名青年畫家張省先生近三十年來各個時期的作品,以及有張省收藏的劉海粟、錢君匋、陳大羽、張繼馨等書畫大師的部分佳作精品,共209件。於2002年由張省捐贈給錦溪鎮人民政府。

張省先生是已故著名大師劉海粟先生的關門弟子,現為廣州大學松田學院美術系主任、教授、劉海粟藝術研究會會長、中華名人書畫院院士、中國書畫研究會特邀畫師。著有《張省畫集》、《張省速寫精選》、《張省中國畫集》、《張省水墨畫集》等 。作品《漁舟晨曲圖》、《春來江水綠如藍》為美國總統克林頓收藏。1994年創作的水墨畫長卷《煙雨江南圖》,長73米,寬0.77米被選為世界吉尼斯水墨畫之最。

張省1955年生於水鄉古鎮錦溪,古鎮如詩如畫的水鄉美景和濃郁的深厚的文化氣息,使生於斯、育於斯的他從小就造就了對書畫藝術的無比喜愛與執著追求,為今後攀登藝術高峰打下了堅實基礎。張省先生早年師從張繼馨,後又師從陳大羽,並深得兩位大師工筆畫、花鳥畫、人物畫真傳。張省先生的作品,山水畫雄健酣暢、大氣磅礴,水墨畫濃郁淡雅、姿睢飄逸。尤其是張省先生的葡萄,更是粒粒晶瑩剔透,有聲有色,淋漓盡致,以到被當今中國畫壇稱之為中國的“張葡萄”。

80年代末張省先生師從劉海粟後,又得到了這位“當代藝術泰斗”的悉心指導。海粟大師的夫人夏伊喬女士稱贊張省為大師的“一代傳人”,錢君匋大師對張省的作品給予了“神筆墨意”的高度評價。

張省美術館一樓展廳主要介紹了張省先生的從藝歷程,向劉海粟、錢君匋、程大發、陳大羽、張繼馨等書畫大師學藝的圖片資料,張省先生水墨、素描等書畫作品,以及他本人出版過的各類畫集。

張省美術館二樓展廳主要展示劉海粟、錢君匋、陳大羽、張繼馨大師的部分精品,劉海粟為張省題寫的“水鄉之子”墨寶,他本人創作的國畫長卷《長江萬裡圖》,由香港“金獅影帝”萬梓良於1998年贈送給美國總統克林頓的《漁舟晨曲圖》、《春來江水綠如藍》的作品復制品,以及大量新近創作的書畫精品。

走進張省美術館猶如走進一座藝術的殿堂,在這裡不僅可以欣賞到張省先生的素描、油畫、國畫、工筆畫,以及展示他個人特色的潑彩畫,而且更能欣賞到劉海粟、錢君匋等大師九十多歲以至百歲高齡時的書畫作品,讓你充分享受到書畫藝術的魅力。

文革藏品博物館

三十多年前,也就是在上個世紀的六十年代,曾經有一場被稱之為“史無前例的無產階級文化大革命”運動,它象狂風暴雨一般襲劫了我們整個中國大地。因為這場近乎瘋狂的運動,它使我們中華民族的歷史倒退了幾十年。

三十多年前的中國大地,人們到處可以看到的是大大小小的批判會,斗爭會,聲討會;看到的是所有的機關、學校、工礦、企業、農村鋪天蓋地的大字報,大標語;看到的是身著綠軍裝,手舉紅寶書的青年學生狂熱奔走,串聯,呼號;看到的是突然從中國大地上湧現出來的形形色色的群眾組織,看到的是這些群眾組織之間的辯論、抗爭、分裂以至武斗;看到的是黨和國家領導人和無數正直善良的人們受冤屈、打擊、迫害、摧殘……隨著時間的推移,廣大人民群眾也逐漸認識到“文化大革命”是一場以錯誤目的,用錯誤方式,來發動的一場錯誤運動,隨著這一認識的不斷深化和傳播,“文化大革命”的狂熱開始消退,1976年10月,黨中央一舉粉碎“四人幫”,才正式宣告這一非常運動的結束。

開辦這個文革藏品陳列館的目的就是要讓年輕一代人了解“文革”,讓中青年一代來重新認識“文革”,讓更多的人在新的歷史時期內用科學的目光來分析和研究“文革”,從災難中總結並吸取教訓。

館內展示有湖北武漢收藏者彭洪章先生收藏的與“文革”這一特殊時期有關的文件、報刊、商標、傳單、宣傳畫、招貼畫、課本、藝術品、門票、證券;也有文革時期出版的《毛澤東選集》各種語錄、詩歌、馬恩列思著作、魯迅言論集、以及相關的注釋,講解,輔導材料,有色彩紛呈的各種“造反派”傳單,小字報,通令布告、聲明、呼吁、通牒;文革時期的工作證、會員證、出席證、榮譽證、戶口薄,畢業證、獎狀、介紹信;有糧票、布票、油票、飯菜票;煙、鹽、醬、糖、肥皂、火柴、肉、魚、蛋、豆制品票。還有各款毛澤東像章、紀念章、革命樣板戲腳本,革命樣板戲塑像等,林林總總,數以萬計。

金石人家

“金石人家篆刻藝術館”是錦溪鎮上一位自幼酷愛收畫篆刻藝術的當代知名篆刻家唐志雲於2001年所創辦的一個文化旅游景點。

金,鐘鼎也;石,豐碑也。“群臣相與誦皇帝功德,刻於金石。”金石印章多為篆文,舊時用為官印的代稱,接受官印、新官就職。篆刻之意,大多以書寫篆字為主,先寫後刻,故稱篆刻。

“金石人家篆刻藝術館”,是一處典型的江南古鎮清代建築,二層樓高,院內有古井,盆景長青,館內展品共分四大類:

“師竹軒”展示了作者的刻字藝術,其中九龍石刻,樹皮山水刻字造型新穎,別出心裁,自成一格。磚刻“錦溪春色”、“普慶夏蔭”、“南塘秋月”、“天水冬雪”則以古磚為材,采用平面線刻手法,古為今用,再現了錦溪古橋之倩影和靓麗的磚刻藝術風采。

“翰墨樓”陳列作者書畫藝術精品,其中有以明代衡山文征明詠錦溪八景為題材而創作的行草書“錦溪八景”詩,有“梅、蘭、竹、菊”傳統的水墨寫意花卉畫,具有青籐缶老之意趣。

“味石齋”展示了作者篆刻印章藝術。其治印主張是:白文印不使其滿,當紅白相間,密處密不通風,疏處疏可走馬,不為漢印所囿;朱文印則結體疏朗,意態生動,明秀中具飄逸之趣。

“思悟堂”是作者20多年筆耕成果展,充分展現了作者在國內外書畫篆刻藝術比賽中所獲得的獎章、榮譽證書。同時展示了著名書畫家、金石篆刻家唐喦、陳雨辰、江路一、華人德、鐘植生、張士東、陸家衡等諸先生以及國際藝術大師日本篆刻家協會理事長梅舒適先生為“金石人家”開館題詞。

宜興紫砂博物館

中國宜興紫砂博物館於2002年5月開辦,集陶都宜興紫砂精品於古鎮錦溪,讓往來游客飽覽古往今來從粗犷到細致、從抽象到寫實、從誇張到仿真的紫砂藝術文化。展廳分上下兩層,底層是古今名壺綜合展,二樓是現代名人精品展。

進入展廳,首先映入眼簾的是一尊紫砂造像“未來世佛”彌勒佛,後面是一把巨型“東坡提梁壺”,以誇張的手法仿制北宋著名文學家蘇東坡點爐煮茶的那把提梁壺而成。此壺粗砂手制,彩描手繪,從制作、干燥直至煅燒成品,歷時200多天,淨重1.5噸,可供2000人同時飲用。

展廳北側牆上的一組圖片,展示了紫砂壺生產制作工藝流程圖。展廳南側,陳列著歷代紫砂名壺,有紫砂壺雛形——宋代紫砂壺,有明代時大彬提梁壺、陳子畦的圓燈壺,有清代邵大亨的掇球壺以及蜚聲海內外的“曼生十八式壺”,還有彩陶、均陶堆花和紫砂瓶等現代紫砂藝術創作精品,其中不乏近年來在國內、國際上獲大獎的作品。

二樓是現代名人精品展,展示了我國現、當代工藝大師們的600余件精湛之作。首先是一把名為“雙線竹鼓”的紫砂壺,為已故制壺泰斗顧景舟的代表之一。顧景舟,宜興蜀山上袁人,世界工藝美術大師,當代最傑出的紫砂陶藝家,從藝五十余載,一直保持著嚴謹的創作作風,對紫砂歷史的研究和傳統藝品的鑒賞有較高的造詣,作品富有濃郁的東方藝術特色,壺藝成就與明代制壺大師時大彬相等齊,被海內外譽為“一代宗師”、“壺藝泰斗”,代表作品有提壁茶具、此樂壺、仿古如意壺,存世的紫砂壺在國際市場上已拍出了百萬天價。還有國家工藝美術大師蔣蓉、何道洪、汪寅仙、譚泉海等紫砂精品之作,均為國之瑰寶,有著極高的收藏價值。

微雕是紫砂工藝一族的奇葩異卉。館內展出的出自現代名家之手的紫砂微雕,如“龍蝦”、“秋蟑”、“金屋藏嬌”(仿陽澄湖大閘蟹)和“枯木蟻群”等作品,其精細入微程度,可謂出神入化,栩栩如生,幾可亂真——看,這裡的一對蟋蟀還在“對歌”呢!

錦溪傑出人物館

在錦溪南端,風光秀麗的五保湖濱,彎曲有致的石埂上,矗立著一道石牌坊。牌坊西側面有一長聯:枯燈夜讀桃李春風勝秋色,故土夢萦錦溪金波逐玉浪。這是已故著名書法家黃若舟教授的墨跡。仔細讀來,也不難體味錦溪旖旎的水鄉景色,悠遠的歷史文化和與眾不同的讀書風氣。錦溪歷來文運昌盛,人文荟萃。特別是清末、民初以後的近百年間,已經培養了260多位專家,教授和留學生。錦溪傑出人物館中展示的近代錦溪115位名人,他們最早的是生於1872年,曾任江蘇省省立圖書館第四任館長,光緒二十三年貢生陳謂士先生;年紀最小的是1966年出生的莊曉曦。1988年畢業於北京大學,1990年留學美國,獲博士後學位,現任美國芝加哥大學心理學教授,博士生導師。

他們當中有兩院院士,已過資深院士陳華癸先生,25歲獲英國倫敦大學哲學博士學位,生前曾是我國農業微生物科學的奠基人之一。他在共生固氮,水稻田營養元素生物循環等研究領域取得了傑出成就,國際上已將他發現的紫雲英根瘤菌定名為“華癸根瘤菌”,他是我國著名的微生物學家,優秀的教育家。

半導體材料物理專家,秦國剛院士,是北京大學物理學院教授,博士生導師,他是國際著名固體物理學家黃昆教授的高足。秦國剛院士由他帶領的課題研究組在半導體雜質與缺陷,多孔硅與納米硅鑲嵌氧化硅發光領域的研究中,獲得了系統的創造性成果,並在國際上處於領先地位。

他們當中有38人先後獲得了國務院特殊津貼,有多人當選過全國人大代表,全國政協委員,全國勞動模范,他們中有1925年參加中國共產黨的革命前輩,有三次參加過黨的武裝起義將士,有長征時期參加革命的巾帼英雄,有長期與共產黨合作的愛國民主人士。

陳三才,字定達,錦溪人,1902年出身,14歲畢業於蘇州元和學堂,被保送入北京清華學校,1920年畢業後赴美留學,期間曾任留美學生會主席,足球隊,網球隊隊長,1924年畢業入美國著名的西屋電機公司工作,1927年回國,在上海創立北極電器公司。陳三才先生關心國家大事,熱心公益事業,在上海時曾擔任上海清華同學會會長,聯青社社長,1931年發起組織“中國工程師學會”,顧毓琇任副會長。抗戰爆發後,他積極投入,出錢又出力,並親赴前線,協助軍隊構築工事,後因參與謀刺大漢奸汪精衛未遂,事洩,被“76”號特務逮捕,1940年10月2日被害於南京雨花台,42年2月1日黃炎培,顧毓琇等社會名流四十余人在重慶發起追悼大會,隆重紀念陳三才烈士。

抗戰勝利後,他的同齡知己,同窗好友顧毓琇教授,又在上海國際禮拜主持追悼會,緬懷英烈,1997年10月30日,江澤民主席到美國費城探望他的恩師顧毓琇時,顧老滿懷深情地向江主席提及了陳三才烈士事跡,在江主席和顧毓琇教授的關心下,2001年清華大學九十年華誕時,將陳三才烈士的英名镌刻在清華園“祖國女兒清華英烈”紀念碑上。

- 上一頁:古典歷史建築之中國古鎮不了情

- 下一頁:廣東沙灣古鎮:八百年古韻綿長