《牌坊》演員特意去古建隊學習 “吃透”手藝

日期:2016/12/14 21:26:28 編輯:中國古代建築

從大時代背景的動蕩不安到一個家族命運的沉浮,話劇《牌坊》圍繞著牌坊的修與不修,傳遞的是劇中人的家國情懷。

12月30日,由楊立新執導,王剛、龔麗君領銜主演的這部北京人藝原創新戲在首都劇場上演。本報邀請了30位讀者觀看該劇的演出,30名觀眾中有12名認為最打動人的是人物、10名觀眾認為是劇情、8名觀眾認為是台詞。

題材聚焦古建行業

《牌坊》圍繞著一座漢白玉牌坊展開。清朝末年,為了向西方列強示好,滿足議和的條件,清政府決定為沖突中被打死的德國公使克林德修建一座紀念碑似的牌坊。這一任務落到了京城營造行之首的蒯家,蒯家因此陷入內憂外患的危機當中。故事不僅充滿了愛國主義以及民族情懷,更反映了古建築行業,也就是劇中所說的營造行的悲歡離合。

該劇由劉進元編劇,楊立新執導。作為兩位地地道道的北京人,此番二人合作自然難掩心中的北京情懷。導演楊立新表示:“我們愛北京,愛北京的一草一木、風土人情、歷史文化……我們不但愛,我們更願意表現她。”編劇劉進元更是在劇中寄托了自己對老北京城的無限留戀,“我對老北京有感情,對北京的古建築情有獨鐘。我在戲裡寫了老北京,更寫了老北京人。他們不是英雄,但是卻有著春秋大義。劇中每個人沒有正反之分,他們身上都有我想表現的這種情義”。

“列位賓朋仔細聽,我唱唱這位老壽星。營造行茂興是魁首,獨占鳌頭在京中。五百年前把北京建,工匠們個個顯奇能……”作為一部京味兒戲劇,劇首、劇尾兩段重新填詞、量身打造的京韻大鼓唱段為該劇增添了不少韻味。對於該劇所體現的京味兒元素,30名觀眾中有15名觀眾認為很濃厚、9名觀眾認為很傳統、4名觀眾認為很有特點、2名觀眾認為沒感覺。

人物內心刻畫是核心

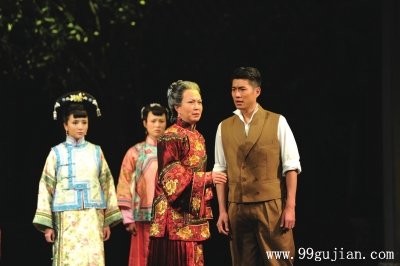

全劇圍繞牌坊修與不修展開,矛盾沖突十足,大量鮮活的人物是劇中最大的看點。無論是主角之間的對手戲,還是大場面群戲,該劇無疑是一部看表演的作品。雖然有矛盾重重的外部沖突,但是人物內心刻畫則是該劇的核心。劇中靈魂人物之一蒯老太太的扮演者龔麗君作為一個家族的大家長,既希望保住營造行的手藝,又糾結是否給洋人修牌坊。龔麗君表示:“把握表演的分寸很重要,我們反應大了就是表演情緒,小了觀眾就看不到。尤其是群戲,看似一個人物沒有台詞,但是他卻要時刻做出反應,是這些細節連起來這部戲。”

除了戲劇沖突,該劇可謂懸念重重。懸念並不在劇情上,而在人物心裡。比如對於修牌坊的真實意圖,主角到底知不知情。扮演劇中主人公蒯鶴年的王剛表示,隨著劇情一步步發展,人物越來越多的微妙變化都要通過演員表現出來,“可謂是表面一層,內裡一層”。出演這樣一個人物,王剛表示雖然很難,但是自己也有得天獨厚的優勢,“這部戲把人物都寫到演員心裡去了,我並不覺得自己在演戲,而是可以通過劇本窺見人物的內心世界。我每演到動情處,都會淚流滿面。這就是一種最真實的情感”。對於該劇的表演,有13名觀眾認為很生動、10名觀眾表示很深刻、7名觀眾認為很普通。

專業知識成竹在胸

作為一部反映營造行的作品,該劇也展示了很多專業知識。據悉,為了完成劇中一段並不長的“斗拱”拆裝的戲,青年演員周帥特意去了古建隊學習:一百多個零件一件件記錄,拆完裝、裝完拆,直到把這一手藝吃透。以至於在劇中他的一段詞“萬三瓜四廂拱五,嘴兒七撓八耷拉十”,並不是簡單背誦,而是成竹在胸地為觀眾講解。

為了體現建築行業的特點,全劇只用了一堂景——一座北京典型的四合院。舞美設計李果介紹,雖然北京人藝四合院的戲不少,但大院的場景並不多,“劇中我們設計的是三進院子的第二進,旁邊附帶有側花園。觀眾可以看到正房、廂房、垂花門、正房的耳房、廂房的耳房以及抄手游廊。雖然在舞台上我們不可能完全按照真實房子的高度去建造,但是要嚴格按照透視原則,展現建築的美感”。地地道道的設計配合隨劇情變化的燈光營造出的氛圍足以帶觀眾回到清末。對於劇中所涉及的營造行的專業特點,30名觀眾中有17名觀眾認為很新鮮、8名觀眾認為很有趣、5名觀眾認為很陌生。