重慶巫溪寧廠古鎮

日期:2016/12/14 18:48:20 編輯:古代建築史

“白鹿引泉”造就山中城郭

這應該是一個初夏的清晨,晨曦穿透山頂的白雲,在山頂的林地上灑下星星點點的光斑。露水從蔥嫩的野草上悄然滑落,滋潤覆蓋泥土的苔廯。山腳的大寧河水靜靜地流淌著,清澈見底,魚兒翕忽游樂,往來嬉戲。

林間,一只長著美麗長角的白鹿優雅地舔食著漿果上的露珠,它似乎並不清楚,不遠處一位身披獸皮的獵手已經悄然拿起了弓箭。

突然,天空盤旋的鹞鷹發出一聲嘶鳴。受驚的白鹿甩開四蹄向叢林深處跑去。敏捷的獵手不願放棄到手的獵物,緊隨白鹿追去。

白鹿似乎並未盡全力奔逃,不時還回首張望,而獵手卻竭盡全力在追趕。兩者之間的距離越來越近,就在奔跑的獵手撩起弓箭准備發出最後一擊時,瞬間爆發的一片銀光迷失了他的雙眼。銀光過後,白鹿不見了蹤影。獵手的眼前,只剩下一座山洞和洞中汩汩淌出的清泉。

沮喪的獵手此時已是又累又渴。他拿出隨身攜帶的竹筒,舀起泉水便喝,卻發現看似清澈的泉水鹹得出奇。獵手驚喜萬分,用竹筒帶回泉水,回家熬出了一捧雪白的食鹽。鹽是當時珍貴無比的東西,獵手醒悟,原來白鹿是來指引人們找到鹽泉的神使。

山中發現鹽泉的喜訊,很快傳播開來,人們紛紛前往汲水熬鹽,並依山修房。逐漸地,小道踏成了大路,山林變成了市井。鹽泉所在的大山,被人們命名為寶源山。人們在鹽泉旁建起了“獵神廟”,在泉眼旁的石壁上镌刻上了紀念獵神發現鹽泉的功績,曰“黃金玉洞”和“寶源天產”。一座繁華的城郭,也隨之在大寧河畔崛起,綿延千年。“白鹿引泉”的雕像,也成為了有“桃源峽郡”美譽的巫溪縣城的標志。

“巫鹹文化”領銜華夏文明

“白鹿引泉”的傳說,在大寧河畔的寧廠古鎮已流傳了五千年。這裡的文明,伴隨著華夏大地五千年文明衍興。中國最古老的文獻《山海經》,及著名古籍《水經注》、《華陽國志》中,都曾對源於寧廠古鎮前身“巫鹹古國”的“巫鹹文化”進行了詳細的記載。

《山海經》載:“有靈山,巫鹹、巫即、巫盼、巫彭、巫姑、巫真、巫禮、巫抵、巫謝、巫羅十巫從此升降,百藥爰在……巫鹹國在女丑北,右手操青蛇,左手操赤蛇,在登葆山,群巫所從上下也。”

據歷史學家考證,“巫鹹國”的地理位置就在現在的巫溪縣寧廠鎮一帶。其中的“葆山”應當就是現在的“寶源山”。當時,巫山、巫溪一帶聚居著一些巫人部族,“十巫”之首“巫鹹”創立了“巫鹹國”。“鹹”即“鹽”,巫鹹國以鹽興國,同時還盛產藥材。

《山海經》又載:“有臷民之國。帝舜生無淫,降臷處,是謂巫臷民。巫臷民朌姓,食谷,不績不經,服也;不稼不穑,食也。爰有歌舞之鳥,鸾鳥自歌,鳳鳥自舞。爰有百獸,相群爰處。百谷所聚。”

這段話的意思是:巫鹹國在舜時期稱巫臷國。巫臷國民不用耕地織布,衣食也非常充裕,就因為擁有食鹽資源。各地農牧人都應其所需求,運其土產前來兌換食鹽。巫臷國遂成“百谷所聚”的富裕國家。

從《山海經》的記錄不難看出,“巫鹹文化”是最早的華夏文明之一。由制鹽而興的寧廠古鎮,曾創造“一泉流白玉,萬裡走黃金”、“吳蜀之貨,鹹荟於此”、“利分秦楚域,澤沛漢唐年”的輝煌。在清乾隆年間,寧廠古鎮的鹽灶達336座,煎鍋1008口,號稱“萬號鹽煙”。那些仍居住在古鎮上的老人們說,直到解放初期,這裡還有用柴炭灶熬鹽的作坊91家。每家作坊每天能產鹽4-11擔,每擔100斤。全鎮鹽年產量20萬擔以上。修建於峭壁間的鹽馬古道和奔騰不息的大寧河水,成為了食鹽外銷的交通要脈。

寧廠古鎮可謂是三峽地區古人類文明的發祥地和搖籃之一,堪稱世界的“上古鹽都”。自鹽業興盛以來,歷代中央政府都在這裡設立監、州、縣。明清時期,寧廠古鎮已成為全國十大鹽都之一。在中華上下五千年文明輝煌的歷史長河中,“巫鹹文化”占據著不可或缺的地位。

古鎮涅槃盛景將重現

然而,隨著歲月的流逝和社會的進步,古鎮昔日的興盛終於在1998年告一段落。根據國家有關規定,在這一年,鎮上所有的制鹽作坊全部停產。

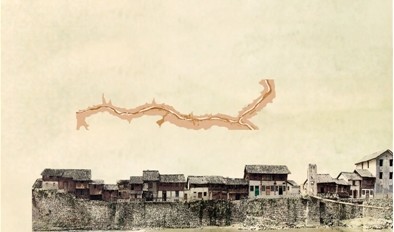

告別往日的喧囂,如今的寧廠古鎮依然能在安詳與寧靜中四處透出歷史文化的厚重。古鎮依山傍水,青石街道蜿蜒逼仄。“七裡半邊街”上,傳統結構的木樓、吊腳樓隨處可見。古鎮四周,迄今保存著大量手工制鹽的遺跡。那布滿青苔卻依然屹立的扯鹵木架,那鐵銹遍身卻仍舊堅固的熬鹽鐵鍋,那龍君廟前汩汩噴流鹽泉的石龍頭、分鹵孔,似乎仍在滔滔不絕地向後人訴說著古鎮當年“萬商雲集”的盛景。

2010年12月,第五批“中國歷史文化名鎮”公布,寧廠古鎮榜上有名。當年,巫溪縣開始通過各種形式對寧廠鎮歷史文化保護進行廣泛宣傳。寧廠鎮政府與縣文管所共同對古鎮62處歷史建築、文物古跡、環境要素進行登記建檔,掛牌保護。對已獲市、縣級文保單位的自留鹽井、龍君廟依法劃定了保護范圍,並委托所在地社區進行保護管理。對出橋頭溪碼頭、鹽鹵分孔遺址、制鹽作坊、方家老屋等13個具有較深歷史文化底蘊的歷史建築,申報縣級文保單位。

同年,在市城鄉建委的大力支持下,巫溪縣政府投資1200多萬元,完成了寧廠鎮公路交通的“白改黑”,修建了臨時停車場,對部分已損壞的步行路進行了恢復建設;逐步加快對古建築、人文景觀的恢復,投資160多萬元對鹽造廠、吳王廟遺址進行清淤、恢復,建立了寧廠鎮歷史文化陳列館。今年又啟動了5座危橋的修繕工作和龍君廟的復建准備工作。

隨著寧廠古鎮國家歷史文化名鎮的申報成功,結合獨具魅力的巫文化,巫溪縣完成了《寧廠歷史文化名鎮保護與發展規劃》的修編,投資3.5億元進行寧廠古鎮的保護與開發。同時,擬將寧廠古鎮建設成巫鹹古國遺址公園。現已委托清華大學規劃設計院編制完成巫鹹古國遺址公園的初步設計方案,以及寧廠古鎮的水保、環評、地圖測繪、地災評估等工作。而隨著古鎮被重慶納入“7+4”旅游發展戰略,被重慶市交旅集團納入重慶市三峽庫區旅游總體開發項目,古鎮發展再次迎來重大契機。

不久之後,一座充滿傳奇色彩,曾領銜華夏文明的“千年鹽都”,將廣納四海賓朋,重現昔日盛景!

方家老宅走進寧廠感悟歷史輪回

說實話,如今的寧廠古鎮看起來有些肅殺。現代文明的沖擊,讓這座藏身深山的古鎮榮耀漸洗,繁華褪盡。古鎮上,斷壁殘垣隨處可見,讓人不勝唏噓。據當地社區工作人員介紹,如今留駐古鎮“七裡半邊街”的居民,不過兩三百人,且以老弱婦孺為主。

倘佯於“七裡半邊街”,偶爾會遇到一些蹒跚的老人。這些老人當年幾乎都參與過當地鹽業生產,他們很樂意和游人談起那些關於古鎮的往事,如同遲暮的英雄憶及當年的豪情。

昔日鹽工的悲歡離合,鹽商的喜怒哀樂,以及整座街鎮的興旺蕭條,都化作一幕幕老廣播劇,在“七裡半邊街”上不斷上演。

老人們最不願提及的,還是年輕人的離去。在他們心目中,這代表著家鄉的發展將後繼無人。不過,挽留與責罵始終難以羁絆後輩們激蕩的雄心,新興城市對他們的吸引力實在太大。他們背井離鄉,只希望能到那些陌生的地方淘取到人生的桶桶黃金。

歷史總是在輪回中前進。事實上,寧廠新生代的選擇,無非是當年前輩選擇的重復。若干年前,從華夏各地趕到寧廠“淘金”的外來青年們,在這裡成就了自己的輝煌,創造了悠遠的文明。

短暫的蕭條其實並不影響寧廠在歷史長河中顯赫的地位。青籐纏繞的柱基、雜草叢生的廟宇、銹跡斑駁的鹽鍋、青苔裹覆的井架,這些無處不在的歷史遺跡,讓人如同面對沉睡中的吳哥般,對創造古鎮文明的先人們肅然起敬。

記得重慶市城鄉建委主任助理張其悅在談及對歷史文化名鎮的保護與發展時,說過的一句話很是經典:破損一定比破壞好!只要修復保護得當,建築中歷史文化元素就還能大量留存。那種牆斜了、柱朽了就推倒重建的做法,才是對古建築最大的破壞。

滔滔大寧河水,見證著寧廠古鎮的興衰。不必悲憫,古鎮的下一次繁榮,很快又將來臨。

寧廠古鎮

寧廠古鎮位於重慶市巫溪縣城北部,大巴山東段南麓大寧河畔,南距縣城10公裡,東臨雄奇險峻的大官山風景區和清澈見底的大寧河,西有明代元羅洪先隱居的仙人洞,南接明末李自成部將賀珍堅持抗清斗爭18年的軍事據點“女王寨”,北毗聞名遐迩的寶源山和聳立在孤峰之巅的“桃花寨”。

寧廠古鎮處於渝陝鄂三省交界的峽谷地,位於秦嶺褶皺系北大巴山褶皺帶之南,屬揚子地台緣凹陷褶皺及四川中凹陷區。古鎮南北高山橫亘,東西峽谷透穿,三面板壁一面巖,是典型的山地地貌,相對高度大於200米,古鎮內後溪河穿鎮而過,兩邊山上灌木叢密集,除遇暴雨洪水期短時間河水渾濁,大部分時間河水清澈見底,山清水秀,氣候溫和,無任何污染,環境優美,是旅游休閒觀光的勝地。

寧廠古鎮歷史悠久,是川東地區的發源地和文化的搖籃。根據史料記載和專家學者的考證,寧廠鎮的歷史可追溯到距今5000年以前。早在新石器時代,先民就在這裡繁衍生息,是最早被人類發現的地面鹽泉區,也是人類文化發育最早的地區。

三國時期,劉備為鞏固荊州,加大鹽業控制,廢巫而立北井縣(縣北有井,故名)。宋代設江離鎮,設巡檢司。清乾隆年間,鹽廠設大師署,建鹽廠守備署、把總署、演武廳、火器局,民國29年設寧廠鎮建制。解放後,“區鄉(鎮)村組”建制,寧廠為區公所駐地,2001年區公所撤銷。

寧廠鎮由於1988年被縣人民政府確定為重點保護的歷史文化名鎮,加之隨著鹽業的全面停廠,居住人口的搬遷,該地建設活動減少,新建的房屋較少,到目前仍然保持著原有的歷史風貌,古建築總面積35000平方米,其中重點保護明末清初的建築龍君廟、秦家老宅、方家大院、向家老屋、方家老宅、鹽廠、過街樓等總面積約1萬平方米的古建築仍然保存完好,其余2.5萬平方米民初的居民建築80%以上完好。

寧廠古鎮是中國西部地區乃至全國的地域文化博覽歷史文化名鎮,有著悠久的制鹽史和保存完好的西部民居建築群,有著悠久歷史文化內涵和底蘊。2005年,寧廠古鎮被重慶市人民政府批准為“重慶市歷史文化名鎮”。2010年12月,古鎮榮膺“中國歷史文化名鎮”稱號。

推薦閱讀:

魁星閣修葺一新於本月底竣工

番禺沙灣古鎮古祠堂“穿越”復古

鐵嶺銀崗書院

鐵嶺崇壽寺塔

- 上一頁:山西佛光寺傳承大唐佛光盛事

- 下一頁:大漠深處的希瓦千頂古城