寧廠“千年鹽都”待復興 居民盼吃“旅游飯”

日期:2016/12/13 20:10:05 編輯:古建築紀錄

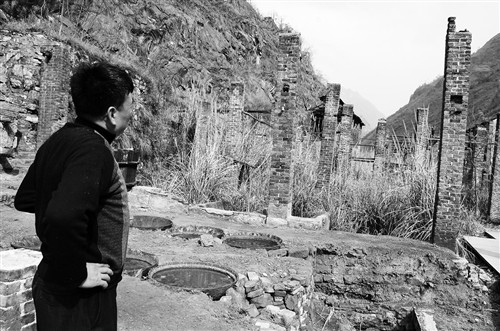

▲58歲的老鹽工賀言修,常常會回到鹽廠遺址,看著破敗的廠房,回想當年的輝煌。 記者 向婧 攝

“一泉流白玉”曾帶給寧廠“萬裡走黃金”的輝煌。如今,鹽泉還在,輝煌已逝。記者 向婧 攝

“一泉流白玉,萬裡走黃金”。

位於巫溪城郊的寧廠古鎮,名氣很大。這裡曾是遠古神秘的巫臷國所在地,誕育了神秘悠遠的巫文化;這裡是有著5000多年的制鹽史的“上古鹽都”。

在歲月的長河中,巫文化已逐漸衰亡,而古老的鹽業帶給寧廠的輝煌已成為歷史。在各方利益的博弈中,如何挖掘並充分利用歷史文化旅游資源,提升吸引力和競爭力,成為當下這一千年古鎮保護和開發中亟待正視的問題。

失去鹽的支撐,寧廠古鎮變得落寞

近日,站在鹽廠遺址,昔日的制鹽車間牆壁頹廢,柱頭孤立,制鹽鍋灶銹跡斑斑,“萬灶鹽煙”化作歷史的風煙。

遠眺對岸,“七裡半邊街”已不見“日有千人拱手,夜有萬盞明燈”的景象,大多數房屋人去樓空,殘垣斷壁間,只有青草還在肆意地生長著。

走近那造就寧廠古鎮千年繁盛之源的古鹽泉,泉水汩汩流淌,溫度猶在,舔一舔指尖,淡淡的鹹味,像眼淚的味道。

因鹽而興,因鹽而衰。1996年,寧廠古鎮最後一個煙囪倒塌後,寧廠千年來的制鹽手工業就此畫上了句號。失去了鹽的支撐,繁榮的寧廠古鎮以不可思議的速度迅速衰敗。大批的青壯勞力紛紛走出小鎮,遠到深圳、廣州等地打工,很多人舉家外遷10多年再沒回來過,只有步履蹒跚的老人和小孩成為古鎮寂寞而孤獨的留守者。

“娃娃在城裡,只有我們兩個老的在屋頭了。”56歲的古鎮居民譚元香說,民國時期,寧廠鎮曾有七八千人,伐木、燒柴、煮鹽,運鹽、販鹽,比縣城人口還多。而如今,真正在鎮上居住的不過200人,“從一個鐵橋到另一個鐵橋,只有二三十人。”

盼開發,居民盼吃“旅游飯”

當下,不少地方古鎮旅游開發過度、商業氛圍太濃。與此全然不同的是,在寧廠,完全看不到商業的影子,雖然它早已盛名在外。

早在1988年,寧廠就被巫溪縣政府確定為重點保護的歷史文化名鎮。2002年,寧廠成為重慶市政府公布的首批歷史文化名鎮。2010年,它又由國家文物局批准為“中國歷史文化名鎮”。這也是三峽工程建成後庫區唯一一個保存完整的國家級歷史文化名鎮。

在全國旅游產業烽火連天的角逐中,這個大山峽谷深處的古鎮,雖然資源豐富,但由於資金缺乏,文化旅游起步較晚,開發嚴重不足。

寧廠鎮黨委書記陳伯凱告訴記者,古鎮常年只有3家可以提供小吃和副食,只有夏天才有15家左右擺夜市。去年國慶期間,每天來寧廠的游客有2000多人,但都是過境游,並沒能為古鎮帶來真正的實惠。

42歲的古鎮居民王中翠開了個小賣部,暑假生意好的時候,一個月賣水可以賣七八百元,而冬天一坐一天,也賣不了一瓶水。“游客自己從城裡帶了吃的來。我不敢准備主食,怕沒有人來,放壞了。”王中翠說,目前還沒有沾上旅游的光,等到古鎮搞開發了,就想賣點包面、餃子。

“現在基礎設施跟不上,游客沒得玩的,走一走就回去,不停留。”58歲的老鹽工賀言修,從1971年就開始在寧廠熬鹽,直到1996年鹽廠倒閉。他說:“寧廠要開發了,我才有事做。盼開發盼了十幾年,就盼吃上‘旅游飯’。”

還原古鎮風貌,給旅游注入文化元素

居民盼,當地政府也急。

早在2000年左右,寧廠古鎮開發就提上政府的議事日程。然而,對於地處秦巴山區的國家級貧困縣來說,由於資金缺乏,古建築總面積達35000平方米的古鎮保護起來都很難,旅游開發只有一拖再拖。直到今年3月26日,在大家殷殷期盼的目光中,寧廠古鎮復建項目終於正式開工。

“修舊如舊,沒有人為的雕琢,還原昔日的風貌,應該是寧廠未來發展的走向。”巫溪縣主要負責人說。

47歲的巫溪縣文化界知名人士佘平,從小在寧廠長大,對於寧廠保護與開發投入了莫大的熱情。他認為,寧廠古鎮的獨到之處就在於它的古老、稀有。全國90%以上的古鎮已消失,有些名為古鎮,實則赝品,再過10年,原汁原味的古鎮恐怕只剩1%了。而寧廠古鎮悠久深厚的鹽文化和民間民俗文化底蘊,正是吸引游客的核心價值。這裡生態系統保存完整,應從文化入手做深入梳理研究,給旅游注入文化元素。

陳伯凱認為,如果沒有文化,寧廠吸引不了游客,如果只是鋼筋混凝土,寧廠也留不住客人的心,“寧廠文化沉澱之深是不容置疑的,關鍵是如何挖掘,延續文化的精髓。遠古深厚的底蘊要挖掘還有個過程。”

在陳伯凱看來,歷史文化旅游資源的開發,除了旅游資源的挖掘,還有旅游產品的開發設計。他介紹,古鎮將利用獨特的巫文化、鹽文化和藥文化,開發“十巫泥塑”、鹽幫蓑衣、鹽幫草鞋、火鐮、中藥材等旅游產品。此外,還將發展一批非物質文化遺產保護的產業,開展山歌、民間音樂、舞蹈、民間故事等半市場化的傳統活動。

佘平建議,可以恢復過去傳統的“絞篊節”——古鹽泉在公路一側,地勢不夠用,就在河對岸建了部分鹽灶。以前,南岸的鹽灶,須由力夫擔鹵乘渡而過,成本倍增,到了宋朝,鹽官孔嗣宗想出個辦法:用竹篾編成碗口粗的蔑籐,架於南北兩岸高處作牽引纜繩,稱為“絞篊飛渡”,再將首尾相連的笕竹,呈一定斜度牢牢懸掛在絞篊上。但是“篾篊”易壞,須一年一更換,於是每年的十月初一,全鎮男女老少全部上陣,對過篊笕竹除舊易新,鹽老板免費提供住宿,街道上全部擺滿宴席,大家載歌載舞。“這就像現代的嘉年華,完全可以成為古鎮文化活動的一個載體。”

“寧廠的每一塊磚瓦,每一個角落都有著鹽業的歷史印記。”賀言修說,要看特色,就要恢復一兩個灶坊,鹽工們四方圍腰一系,讓游客們親自看到鹽鹵如何變成鹽。“傳統制鹽工藝流程本身就是旅游景點。生產的食鹽既可作為旅游紀念品銷售,還可用於腌制鹹菜、臘肉等特色食品銷售。”

記者從巫溪縣了解到,復建的寧廠古鎮將按照上古鹽場時代的建築,輔以渝東民居吊腳樓,再現五千年制鹽史鼎盛時期的風貌。一期建設項目包括鹽泉山莊、重慶鹽業歷史博物館、吳王廟、向家大院,計劃今年底完工。到2016年,完成龍君廟、鹽衙署、陝西街復建,古鎮停車場、游客接待中心、景區標識系統及民居風貌改造項目,將寧廠古鎮打造成“鹽巫”文化體驗核心景區。

千年鹽都,正積蓄著力量,等待著涅槃重生。