後海小吃:新形式、新起點、新征程

日期:2016/12/14 9:04:48 編輯:古建築紀錄

因房租合約到期而暫時關閉的九門小吃傳來最新消息:在西城區各方的共同努力下,經什剎海商會的大力協調,以爆肚馮、月盛齋、奶酪魏、年糕錢等7家老字號為發起人,聯合成立九門送福小吃公司,在九門小吃原址全新打造品牌老字號小吃。目前,九門送福已進入裝修改造,最快將於下月全新開張。新開張的九門送福會以更加亮麗的北京色彩和北京味道迎接國內外的游客。

本次後海小吃的升級改造,采取了新型的股份合作形式,7家老字號不再是以往的租戶和檔口承包,在什剎海商會的運作下,7家老字號都成為公司的股東,風險共擔,利益共享,聯手運營。

為全力將後海這塊老北京的小吃招牌發揚光大,在什剎海商會的帶動下,大家還出資50萬元發起成立了老字號聯盟發展基金。同時,還聯手北京銀行(601169,股吧)和中國民生銀行(600016,股吧)實行金融運作。目前,兩家銀行已分別承諾將給每戶提供50萬元,合計100萬元的信用授信,以確保發展老字號小吃的資金供應。

另外,新成立的九門送福還確定了未來的發展策略,計劃在未來兩年內,在北京四九城內開設5家分店,重頭打造老字號小吃,傳承北京小吃文化。

六月的後海,伴隨著荷花的開放,讓我們重新體味關於後海小吃的記憶!

西城區什剎海商會會長段雲松

什剎海商會牽頭

重振北京小吃

“傳統小吃是北京城的文化縮影,北京小吃是北京城的活化石,老字號傳統小吃的保護與發展也是北京的文化與商業資源。什剎海可以沒有今天的繁榮,但是不能沒有明天的昌盛;我們可以沒有今天的利益,但是不能沒有昨天的歷史和文化。什剎海這片環境,這片土壤,這片人文,這片文化,正是適合老北京傳統小吃的傳承與發展。”什剎海商會會長段雲松在接受采訪時如是說。

備受關注的爆肚馮、月盛齋、奶酪魏等7家老字號北京小吃在什剎海的去留問題,如今已經有了明確的解決方法。什剎海商會為落實區委、區政府振興北京小吃的精神,讓老字號小吃繼續在什剎海經營下去,商會牽頭,在征得各家老字號同意的基礎上,共同出資注冊了一家餐飲管理有限公司,各家老字號成為公司股東,使以前檔口的承包經營者變成了老字號小吃的真正主人。

“傳統老字號小吃具有規模小、品種單一、家庭經營等特點,但借助一個統一的平台抱團發展、形成積聚效應是適應現代潮流發展的必然選擇。在新的舞台上,7家老字號小吃保留了以往的集中經營,減少了中間環節,降低了小吃成本。7家老字號成為股東可有效凝聚老字號的集體力量,也為將來開辦分店,擴大市場份額,形成規模化、工業化經營奠定了基礎”。“北京老字號小吃,對傳承什剎海歷史文化,弘揚北京飲食文化作出了重要貢獻。正是這些老字號北京小吃,使什剎海的飲食文化更加豐富多彩。競爭來源於品牌,品牌來源於特色,特色來源於文化,文化來源於歷史。老字號小吃不僅僅是我們西城的,也是北京的,同時也是中華民族的瑰寶”,會長段雲松說。為了更好地發掘、傳承老字號北京小吃,段雲松與南門涮肉、日昌麟記老板等以及7家老字號共同捐資50萬元成立了京華老字號聯盟發展基金,把這筆錢用於保護、挖掘、傳承小吃扶持基金使用。它不僅用於7家老字號北京小吃的傳承,還要扶持其他瀕臨絕跡的北京小吃的發展。

近期,什剎海商會還向市旅游委提出了設立北京傳統小吃旅游經濟發展模式研究基地的建議,旨在大力弘揚和發展北京傳統小吃旅游文化、有效推動京味特色旅游經濟發展。 梁延東

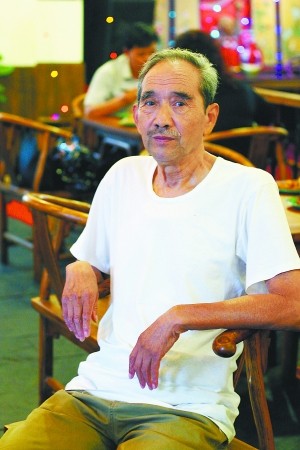

爆肚馮

第三代傳人馮廣聚

爆肚馮

清光緒年間爆肚馮由山東陵縣人馮立山創業於北京後門橋。清光緒末年由第二代傳人馮金河繼續經營爆肚,深受人們喜愛。幾經風雨,1985年,爆肚馮的第三代傳人馮廣聚攜子在前門外廊房二條24號又恢復了爆肚馮老字號。馮廣聚自幼跟著父親學習繼承傳統的制作方法,使爆肚的色香味俱佳,曾受各界顧客的好評。1992年,爆肚馮與豆腐腦白、奶酪魏同時在西四小吃胡同經營,深受京城百姓的歡迎。1999年後,爆肚馮把門框胡同羊頭馬、戶部街老月盛齋、豆腐腦白等老字號傳人找到,又恢復了祖業。

爆肚馮的“爆肚仁三品”於2000年4月26日被國家國內貿易局評為中國名菜點。1998年至1999年爆肚馮申請並建立了北京市爆肚馮餐飲服務有限責任公司。2001年9月爆肚馮被中國烹饪協會評為“中華名小吃”。

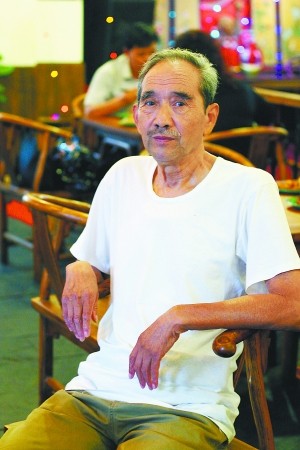

年糕錢

第三代傳人錢德才

年糕錢

年糕錢創立於清光緒年間,歷經150余年,在風雨之中發展成長,品種由單一的年糕,發展到驢打滾、豌豆黃、艾窩窩、水晶糕等十余個品種,顧客從北京一地擴展到多地,受到顧客好評。在發展過程中雖然有這樣那樣的困難,但是老北京小吃的總趨勢是發展的,年糕錢的歷史就充分說明了這一點。

1982年,年糕錢第三代傳人錢德才,在牛街租下門面,改變過去走街串巷的模式,正式有了自己的平台。如今,在各級領導的支持下,年糕錢成為中國名點、中華老字號、中華老字號特色經營企業等榮譽,而且還成為牛街地區銷量最大的私營小吃食品加工品牌。現在又有有關部門的扶持,老北京小吃企業肯定能做大做強。

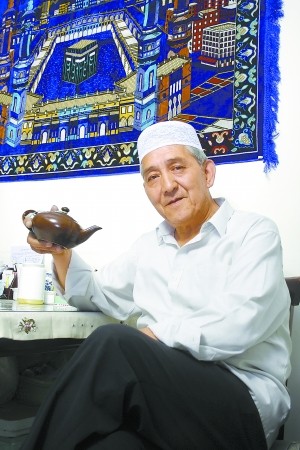

馬記月盛齋

戶部街馬記月盛齋第六代傳人馬國琦

馬記月盛齋

馬慶瑞創辦月盛齋至今,已經有200多年的歷史。200多年間,先後有七代人,歷經了無數的滄桑和風雨,形成了自己獨特的品牌。

月盛齋的創始人馬慶瑞生於乾隆十年(1745年),在後來的發展中,月盛齋幾經波折,直到新中國成立時才重獲新生。現在北京城內有兩家月盛齋老字號店,一家突出的是高檔華貴的風格,一家其實就是一個小攤位,也很受老百姓的喜愛。

作為月盛齋的第六代傳人的馬國琦說,月盛齋現在是機械化管理,但仍然保持著傳統的工藝,而且他更看重的是手工精細化而非機械化大規模生產,馬家的後人們始終堅持一點:手工制作。馬國琦還驕傲地說:“就算我領著你去看醬羊肉的制作過程,你也未必能做出那個味,那都是百年來不斷地嘗試和超越總結出的經驗。”

現在的馬記月盛齋已經成功申請為區級非物質文化遺產。 劉思敏

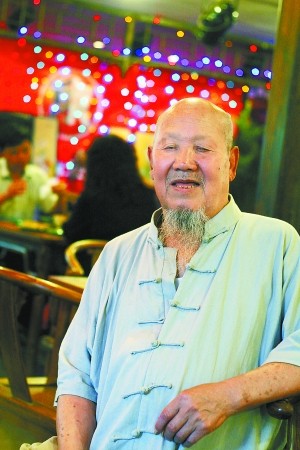

羊頭馬

第七代傳人馬國義

羊頭馬

道光年間馬氏家族世代經營“白水羊頭肉”,馬紀元為家族經營的“第一人”。馬家白水羊頭以其選料精細、刷洗干淨、作料獨特、刀工細膩、大刀薄片、味道醇厚且口感奇佳而名滿京華。

羊頭馬到了第六代馬玉昆時,開始定點設攤兒,並在制作工藝和作料配制上逐步改進。白水羊頭在煮羊頭的過程中一點作料不能擱,純粹用清水,煮出來的羊頭只有羊肉的香氣,其他一點兒雜味沒有。然後趁熱把不要的部位剔除,等冷卻後切片,必須薄得透光才行,撒上精心配制的香鹽就可以吃了。

第七代傳人馬國義說:“傳統小吃是需要食客和藝人的雙重傳承,一方面"羊頭馬"在保持品牌品質的基礎上,不斷創新,另一方面希望能讓更多的食客品嘗到"羊頭馬肉",使我們的京華絕技不斷發揚光大。”

炸糕辛傳人辛振江

炸糕辛

對於許多喜歡北京炸糕辛的顧客來說,炸糕辛還有一個名號,那就是“滿口香”。因為年糕辛用料講究,誠信經營。多年以來,米還是水磨江米面,餡還是炒餡,油還是上等的好油,所以做出來的炸糕外焦裡嫩,薄皮大餡,口味純正,百吃不厭。

炸糕辛的總經理辛振江說:“顧客喜歡吃我們的小吃,是我們最大的快樂!但是對我們做小吃的人來說,可以用八個字來形容,那就是:枯燥無味,起早貪黑。做這行太辛苦了。大熱的天,油鍋前一站就是一天,而且在選料和制作上也格外費工夫。還有就是這行的利潤低,同樣的付出卻無法與別的餐飲同行相比。可以說,現在我們做小吃,在很大程度上是為了不讓這門手藝失傳,是憑著一份責任感和良心在干,現在我們更要加倍努力干好。”

奶酪魏

第四代傳人黑秀榮

奶酪魏

奶酪魏的創始人是魏鴻臣,清朝光緒初年,為養家糊口學會了做奶酪、奶卷、酪干,並在前門外大柵欄戲院外擺攤賣奶酪,到光緒十四年在門框胡同路西建立“麟記酪鋪”。這就是奶酪魏的前身。

不管經歷了怎樣的歷史變遷,奶酪魏從選材到烤制再到成品,依然保持著原有的講究。特制的江米酒、精選的全脂牛奶、嚴謹的用料比例、恰當的火候都決定了奶酪魏家的細滑口感與清新雅致。

奶酪魏第四代黑秀榮女士是個非常講究的人,她說她家奶酪最好要用瓷碗來盛,這樣奶酪的口感會更細滑,而且從外觀上來看也會更上檔次。

奶酪魏1998年入選“中華老字號”、2000年被評為“中國名點”,目前正在申請非物質文化遺產。

劉思敏

豆腐腦白

第四代傳人白華

豆腐腦白

豆腐腦白第一代經營者名叫白石光,自光緒年間開始經營這種小吃,經過三代人的不斷改進,豆腐腦白制作的豆腐腦更加白嫩醇香。

豆腐腦講究色澤潔白細嫩,尤其是在鹵汁的制作上更具特色:在制作鹵汁時用口蘑勾鹵,不僅去掉了膻味,而且增加了香氣。這造就了豆腐腦白的豆腐腦利口清香的特色。

現在“豆腐腦白”的第四代傳人白華,繼承了白家豆腐腦的絕技,她已成為第四代傳人中的領軍人物。白華說:“我們"豆腐腦白"的制作絕技已經有100多年的歷史了,我不僅要把它傳下去,還要發揚光大,在保持品質的同時,研發新的豆腐腦品種,並在經營上下工夫,使白家的豆腐腦成為中華民族的瑰寶。”

據悉,“豆腐腦白”已列入西城區非物質文化遺產。

(編輯:申燦)