河南八丈佛爺七丈樓

日期:2016/12/14 17:22:51 編輯:古建築紀錄

神情肅然的彌勒佛

大伾山石佛開創了我國最早開鑿的大石佛之首

說起浚縣大伾山上最古老的文物,當屬開鑿於後趙石勒時期的大石佛。這尊位於大伾山東面半山腰的大石佛高22.3米,比洛陽龍門大佛還高4米,是中國最早、北方最大的石佛。這尊大佛的年代、身世曾在考古界引起了一場爭論。盡管時至今日,爭論已逐漸平息,然而大石佛卻似乎更為神秘莫測。

初夏,正是草木繁盛的季節,綠樹掩映中,大伾山上的古建築尤其顯得古意盎然。這些沉默了數千年、數百年的文物古跡,也仿佛有了些許生命跡象。

站在大伾山東門“七十二蹬”青石階遺址前望去,半山腰處的古老的天寧寺,猶如綠林中的一只昂首的鹫鳥。天寧寺古稱大伾山寺,建於北魏太和年間,距今已有1600余年了。據說,“七十二蹬”是古人專為瞻仰寺內大石佛而修建的,曾是登山的必經之路。

由於狹窄灰暗、有礙觀瞻,2008年,有關部門用青石台階將“七十二蹬”進行了加寬。如今,那層層镌刻著數千年歲月痕跡的青石台階依然承載著眾多前來朝聖的游客。浚縣縣志辦劉會喜先生說:“七十二蹬始建年代已無可考,但從台階下端遺存的一對北齊石獅可知早於北齊。”

站在天寧寺大石佛前,人頓時顯得渺小起來。眼前的大石佛,坐西朝東,背倚山崖,腳踩仰蓮,正襟危坐,雙目凝重,神色莊嚴。右手曲肘前舉,掌心朝外,示無畏印。

在大石佛旁邊,明代大儒王陽明留下的詩句赫然在目:

曉披煙霧入青巒,山寺疏鐘萬木寒。千古河流成沃野,幾年沙勢自風湍。水穿石甲龍鱗動,日繞峰頭佛頂寬。宮阙五雲天北極,高秋更上九霄看。

據說,王陽明就是在參拜大石佛後,參透了佛理,豁然開朗的。

“這是阿彌陀佛吧。”記者肯定地說。

“這其實是彌勒佛。”浚縣文物旅游局副局長張富民笑道。

記者不禁詫異:通常所見的彌勒佛,不都是腆著大肚子、盤著腿,一副樂呵呵、平易近人的模樣嗎?怎麼有如此正襟危坐、神色肅然的彌勒佛呢?

“佛經上說,彌勒佛是釋迦牟尼的接班人,目前還在兜率天靜修。釋迦死後56.7億年,彌勒才能成佛,降臨人世。可彌勒佛長什麼樣誰也沒見過,在人們的想象中,他應該是苦修精進、表情嚴肅的模樣,伾山大佛就是這個形象,這種倚坐式彌勒佛其實是大肚彌勒佛的早期形態。”張富民說。

“浚縣大伾山倚坐式大彌勒佛,是中國現存最早、最大的一尊彌勒佛造像,堪稱中國古代八大彌勒佛之首,十分珍貴。”河南省龍門石窟研究所名譽所長溫玉成教授在談及大伾山大石佛時說。

推薦閱讀:

一磚一瓦折射歲月變遷 舊橋承載著古人的智慧

“擠壓效應”打破傳承“小傳統”古建不可丟

山西晉陽西山大佛

小議中國現代建築中的古典元素

百姓心中的“鎮河將軍”

大石佛還有一個稱呼,叫做“鎮河將軍”。不少外地游客對此感到很是不解,在人們的印象中,佛陀似乎跟將軍扯不上什麼關系,他們從未聽說過有哪個地方的人們將大佛稱為將軍的。

要解開這個謎團,就得從大石佛的來源說起了。

黃河曾被稱為害河,在豫北地區為害尤甚。古黃河曾從大伾山東麓流過,歷史上曾多次決口。浚縣境內的居民深受黃河水患之苦,便把希望寄托於神靈身上。

北魏時期正是佛教在中國的興盛時期,這多虧了天竺高僧佛圖澄對佛教的傳播,大伾山大石佛的開鑿也與其密不可分。

佛圖澄79歲那年,穿越大漠,步行萬裡來到洛陽弘揚佛法。他不帶一經一卷,卻能當眾誦經十萬余言。後趙明帝石勒凶狠強悍,濫殺無辜。佛圖澄憐憫蒼生,想以佛法來感化石勒。他帶著錫杖,來到石勒營中,以佛法與神通使石勒心悅誠服,下令不再殺害百姓。

公元312年至332年,後趙境內不斷發生瘟疫、蝗蟲、冰雹等災害,佛圖澄每當聽到這些災情後,便誦經為百姓祈福,逐漸為當地百姓所信仰。

黎陽當時是後趙的重要都邑,大伾山又是禹貢名山,在佛教信仰日益普及的情況下,大石佛的開鑿便水到渠成了。明代張肯堂《浚縣志》中記載:“大石佛,古稱大佛巖。石勒以佛圖澄之言,巉崖石為佛像,高尋丈,以鎮黃河。”“鎮河將軍”的名稱由此而來。

“以鎮黃河”而建的大石佛最初似乎並未能使黃河馴服,據縣志記載,黃河此後又多次泛濫。也許是年深日久,大佛的威力與日俱增,肆虐的黃河終於在金明昌五年,被大石佛的巨手“推”離了浚縣縣境。

關於鎮河將軍的神態和手勢,民間還流傳著一段有趣的傳說。相傳大禹治水,“東過洛,至於大伾”。河道疏通後,河水攜帶泥沙流入東海,打擾了東海龍王的清淨。於是,他傳令蝦兵蟹將把河水“推”至大陸,剎那間,河水倒流,泥沙翻滾,汪洋大水淹沒了田園,老百姓哭天搶地,徒呼奈何。

無辜生靈的呼喚,驚動了在西天講經的彌勒佛。他睜眼一瞧,知道東方起了禍端,於是駕起祥雲來到大伾山。他看到河水翻滾,無數生靈漂溺在洪水中,心中很是惱火,把腳一跺,罵道:“好你個東海龍王,竟如此不顧大局,為了自己清淨,不惜淹死無辜生靈……”誰知用力過大,一腳竟把腳下崖石跺了個大坑。彌勒佛就勢坐下,舉起右手向東一推,洶湧波濤立即退回了東海,蝦兵蟹將也狼狽逃走,他隨後又用法力救回了億萬生靈,一場風波才算平息。

哪知東海龍王非常狡猾,等彌勒佛一走,又來興風作浪、禍害生靈。彌勒見此情景,便決意不再回西天,整日端坐於山崖上,舉起右手,目視東方滾滾黃河,以隨時對付東海龍王。

所以,大石佛便成了腳踏石坑,右手曲肘前舉、目視東方、表情莊嚴的造型。

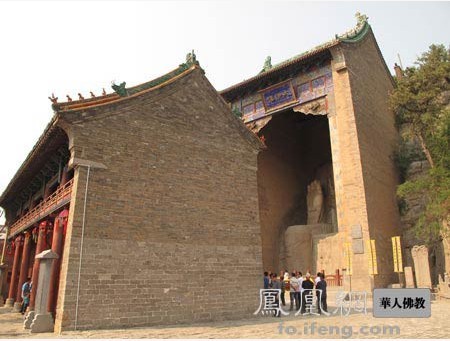

八丈佛爺七丈樓

有佛就有佛樓,浚縣大佛樓原為北魏時期的七層高閣,隋、唐、後周均又重修,元末毀於兵火。現今的大佛樓為明代正統十年所建。因為有了大佛樓,大石佛雖經歷1600多年的歲月侵蝕,如今依舊巍然屹立。

大伾山大石佛自古以來以“八丈佛爺七丈樓”聞名遐迩,佛比樓高?乍聽起來令人很是納悶,走近一看,頓時恍然大悟。原來,大佛的腳在地下。

至於佛腳為啥在地下,沒有人能夠說清楚。不過,從當地傳說似可稍窺端倪。

話說當年修大佛時,百姓紛紛捐錢出力,不少能工巧匠自願上山雕琢石佛。人們在大佛上先鑿出了佛頭,再依次往下雕佛身、佛腿。佛身雕好後,卻發現佛腳無處安排。經過大家商議,最後決定挖個深坑,讓佛腳伸到地下,於是,就有了“八丈佛爺七丈樓”這一奇觀。

百鞑洞中石佛顯靈

大石佛後的山崖上有個神秘的天然古洞,俗稱百鞑洞,洞口有塊大石似一扇洞門,剛好能將洞口擋住,洞內能容百人。據傳,石門在歷史上曾經幾開幾閉。

“據說,百鞑洞跟徐懋功有關。隋唐時,徐懋功以大伾山為根據地秣馬厲兵,一次作戰時被敵軍追殺,情急之下與下屬躲進了百鞑洞。追兵追至洞口,正准備進洞一探究竟時,洞口一塊大石不知何故突然把洞門給堵上了。敵軍首領以為受到上天垂青,徐懋功這下死定了,便得意地離開了。正當徐懋功的人馬為如何打開巨石而發愁時,洞口又神秘地自動打開了,徐懋功的手下都說在洞裡看到老佛爺了。”當地60多歲的孫景順老人慢條斯理地說。

在當地幾位老人的指點下,記者繞過天寧寺,在大石佛後面看到一處山崖,踏過叢生的雜草與荊棘,找到了這方石洞。一塊狀似石門的大石,剛好將洞口擋住了。記者驚喜地發現,石上竟然還有幾行依稀可以辨認的楷書:“至元壬午春二月,魯齋門人不忽木,觀大彌勒像,與百達同登”(不忽木和百達均為人名)。

同行的張富民對記者說,他還聽說過一個百鞑洞裡大石佛顯靈的故事呢——

元朝末年,皇帝昏庸,官府橫征暴斂,又加上天災,民不聊生。怕老百姓造反,皇帝把大批本族心腹封為鞑官,分派到各戶監督漢民,每10戶一名鞑官,在所管轄的漢民家中輪流吃飯。百姓們常常食不果腹,還要供鞑官吃香的喝辣的。稍有不周,就被定為“蔑視當朝”、“虐待朝廷命官”的罪名,輕則毒打坐牢,重則發配充軍。誰家有年輕貌美的女子,也要被鞑官霸占。漢族百姓受盡鞑官凌辱,人人欲殺之,但又不敢輕舉妄動,怕一旦事情洩露,遭滅頂之災。

後來,劉伯溫雲游各地,暗訪民情。覺察到漢民早有謀反之心,就是缺人組織。他就用黃表紙寫了許多小紙條,揉成紙團,外面裹上一層黃蠟,分撒到各地的江河湖泊,借此廣為流傳開來。字條上寫著:

元寇霸我漢人天,兄弟姐妹受摧殘。

一聲號角雪仇恨,中秋月夜殺鞑官。

人們看了暗中互相傳遞,說這是天書,天要滅元。大家暗中准備,八月十五那天,月亮一升起來,便一齊動手,亂棍將鞑官打死了一半,各地農民起義軍也趁勢舉起了大旗。

當時浚縣境內,有百余名鞑官被打得焦頭爛額,倉皇逃跑。他們慌不擇路,跑上了大伾山,陸續聚集在大伾山東坡,藏在石佛後邊的天然石洞內。鄉民們高喊著“殺鞑官”追了上來。喧鬧聲驚動了老佛爺,用法力將鞑官藏身的石洞門擋住。幾百年過去了,那些洞口再沒有打開過。人們都說,作惡多端的鞑官連同他們的靈魂都永遠被鎖進了石洞。此後,百鞑洞也再沒打開過。

這雖然只是民間傳說,卻也反映了佛法裡的因果報應,即中國百姓傳統觀念裡“善有善報,惡有惡報”的美好心願,大石佛俨然成了百姓心中的守護神。

推薦閱讀:

一磚一瓦折射歲月變遷 舊橋承載著古人的智慧

“擠壓效應”打破傳承“小傳統”古建不可丟

山西晉陽西山大佛

小議中國現代建築中的古典元素