西塘三把刀雕刻老時光 江南水鄉古鎮的鄉土記憶

日期:2016/12/13 22:44:12 編輯:古建築紀錄小鎮醉人。嘉善西塘,一座生活著的千年古鎮。春夏之交,與之不期而遇。小橋,流水,人家。漫步小鎮,水墨畫般的江南景致撞入懷中。

醉人的不只是風景。自古浸在翰墨書香之中,小鎮塗上了厚重的文化底色。這其中,作為古鎮現代民間藝術的經典代表,西塘“三把刀”更是將小鎮文化雕刻得分外生動。

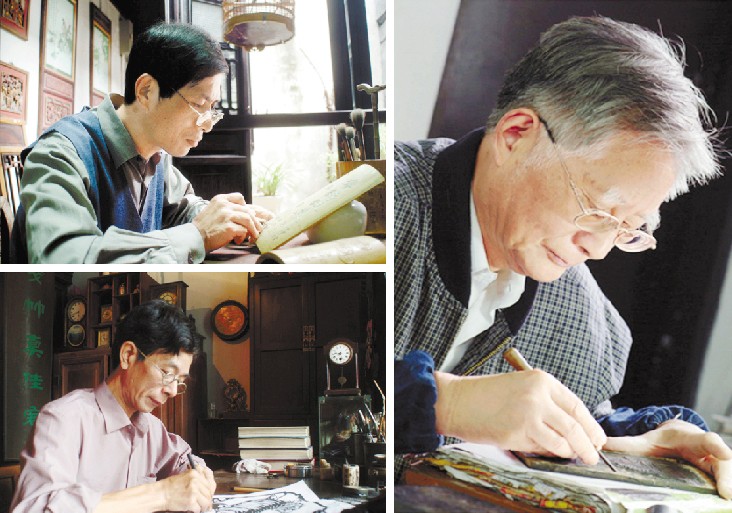

所謂西塘“三把刀”,指的是錢錦銘的剪刀——剪紙藝術,王亨的刻刀——版畫藝術,徐永明的竹刀——竹雕藝術。頗有意思的是,這三把刀的主人,各自擁有一座臨水而築的明清古宅——桐村雅居、醉園和水陽樓。

推開虛掩的門戶,我們走進西塘“三把刀”的藝術生活,感受他們作品中包含的鄉土氣息,與他們切身的鄉土記憶。

醉園裡,刻江南之韻

西塘流傳一句話:醉園不醉人,醉人不醉園。

拐入塔灣街,我們步入醉園。但見醉園內廳堂碧池,回廊翠竹,經歷百年的石階被時間磨掉了稜角。

曲徑通幽。走進“藝香齋”,仿佛來到了一個黑白世界,幾百幅版畫掛滿牆壁。一方書桌前,滿頭銀發的老者微微颔首,“請坐,這裡便是我的版畫天地。”

桌上,幾把刻刀,一塊枕木。“雖然年紀大了,但捨不得扔下這把刻刀啊。”王亨依然保持晚上創作的習慣。

一生寄情於江南水鄉,半世迷戀在黑白之中。這是別人給王亨的評價,他也很認同。

“我給自己的版畫系列取名水鄉風韻,就是希望用手中的刻刀,將水鄉的鄉土風情,一筆一劃,刻在畫中。”一頭銀發的王亨對家鄉情有獨鐘。

家鄉的景悄然融於情中。西塘的白牆黛瓦、小橋流水都成了王亨取之不盡的創作題材。“我從小在西塘長大,對這裡的一景一物格外親切。”王亨說,許多畫面不經意間就在刻刀上呈現出來。

念小學時,王亨就已學習素描,書包或口袋裡經常放著幾張白紙,不時就要畫上幾筆。有一次,他從西塘坐船去魏塘走親戚。水路漫漫,王亨見船頭坐著一位農村老太,頭扎一方藍印花布,臉上爬滿皺紋。他便拿出紙筆畫了起來,不時抬頭望上幾眼。

不料被老太發現,有點惱怒。王亨不知所措之時,同船乘客的表揚解了圍:“這孩子畫得真不錯。”老太看了畫也覺得喜歡,就同意繼續當他的模特。

采訪中,王亨回憶起這段小插曲,還是一臉開心。“每個人心中都有一個故鄉,我的故鄉就是這片清秀的水鄉。”

王亨,少年時就初露繪畫才氣。青年時,慕名拜識了中國美術學院教授、已故著名版畫家張懷江,從此受其指點步入了版畫的創作。

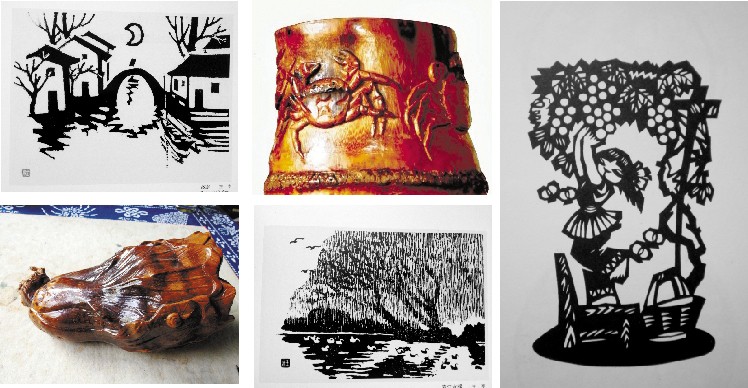

作品會說話。《水路漫漫》、《槳聲悠悠》、《炊煙袅袅》……王亨的作品中,許多以楊柳作主體,再配以流水、輕舟、彎月、水鴨、老牛等,勾勒出水鄉獨特的風致。

讓王亨欣慰的是,兒子王小峥受其影響,也迷上了版畫創作。王小峥的作品風格豪放、線條粗犷略帶抽象。

“鐘表的指針周而復始地繞著圈子,而時間則徑直向前走去。”王亨座椅後,掛著他最喜歡的座右銘。“生活寧靜,創作卻要與時間賽跑,想要留更多記憶給這方土地。”

雅居中,剪鄉土回憶

十八層紙疊在一起,一刀下去,全部穿透,無一絲誤差。

刻刀飛轉,黃豆般大小的人物臉部,五官分明,甚至連雙眼皮也稜角分明。

一見面,錢錦銘就用剪紙刀為我們亮了兩手絕活。“我很慶幸會刻紙,能將鄉土記憶刻成作品,與人分享。”錢錦銘摩挲著刻刀說。

走進桐村雅居,一塊黑底金字的“賦修堂”匾額懸掛正堂。“西塘古時曾稱桐村,雅居是指詩意地棲居。”錢錦銘為我們介紹雅居名稱的由來。

這份詩意來自對鄉土的熟稔。錢錦銘出身西塘鎮金明村的一戶貧寒人家,家中排行老四。囿於當時的歷史原因,錢錦銘高中畢業後,只能回家務農。“父老鄉親的淳樸,勞作的辛苦,都是我眼中最熟悉的風景。”錢錦銘回憶起當年鄉間勞動場景,還能“聞到汗水中充滿著活力”的味道,心底暖流湧動。

自幼愛好畫畫寫字的錢錦銘不禁拿起筆,趁著午休時光,蹲在土崗上,亦或背倚稻垛,將這些“依稀平常”的景物寫進詩中。“第一次看到自己的詩歌變成鉛字,激動得不得了。”錢錦銘的處女作發表在《嘉善文化報》上,他看了一遍又一遍。

“愛上剪紙與電影放映員分不開。”錢錦銘22歲那年,憑借著小有名氣的文藝才能,當上了原西塘公社電影隊的放映員。“放映電影前,需要放映一些自己制作的幻燈片。”錢錦銘回憶說,當時要將身邊的好人好事等做成生動的幻燈片。

為了做好一張張幻燈片,錢錦銘仔細鑽研了《工農兵》畫報上連載的《怎樣學剪紙》。沒想到,他無師自通,自此愛上了剪紙,一發不可收拾。

拾階而上,桐村雅居二樓有一間作品陳列室,展示著近千幅剪紙作品。但見這些作品刀法細膩,線條流暢,纖巧精致。“這套《驕傲的公主》,最近有一位天津的游客一眼相中,一定要買走。”錢錦銘不忍掃了他人的興,就答應重新刻一套。

別看作品靜美,刻刀卻有點“落伍”。“我用過的刻刀有五六十把,基本上都是自己用鋼鋸條自制而成。”錢錦銘說,自己熟悉的勞作場景和民間傳說呈現在刻刀之下。

令人稱奇的是,錢錦銘還寫得一手好書法,可以雙手同時執筆,左右開弓,並且左手寫反字,可謂一大絕技。對待生活,錢錦銘平靜淡泊:坐在古老的廳堂裡刻一幅畫,彈一首曲,時而給游客來個現場表演,自感簡單而超脫,知足而幸福。

水陽樓,雕生活之趣

一位物理教師,卻憑借竹雕技藝出了名。

這位西塘的名人叫徐永明,他一家人臨水而居在水陽樓中,日子怡然。

“竹雕只是我的副業,我的主業是教書育人。”徐永明在講台上已經站了30多年,竹雕被他稱作是“生活的調味品”,正因如此,他的竹雕作品多了一份超然與情趣。

對竹子,徐永明有種與生俱來的親切。“小時候,幾乎家家屋後都有一片竹林,成了我們最佳的玩耍之地。”徐永明老家在俞匯鄉,村裡村外有成片茂密的竹林,層層染染。

“以前沒有玩具,我們就自己動手將竹子做成玩具。”徐永明回憶說,不管是刀劍,還是竹槍,他與小伙伴都能做得有模有樣。

之後,求學、就業、成家。徐永明離開村裡,也與竹子漸漸疏遠。

1986年的一天,徐永明再次與竹子相遇。這次,是徐永明跟團到上海南京路一家工藝商店參觀,“看到一個竹雕筆筒,雕刻得十分精致。”徐永明心中對竹子的那份親切再次被喚醒。

回家後,有一定美術功底的徐永明開始尋思竹雕。可是,當時苦於找不到教材,徐永明就自己磨了幾把刻刀,找來竹根,便練習起來。

剛開始,徐永明還不是很順手,“若要構圖,就要考驗手上功夫。”徐永明四處打聽,得知上海郊區有一個竹雕館,他便循跡而去。

“竹雕館不僅有展品,而且竹雕的每一步都有詳細的說明。”徐永明便用筆記下,“偷師”回來後,自己琢磨,終於完成了第一個竹雕作品。

青菜螳螂、南瓜組合、荷葉青蛙……細看徐永明的竹雕作品,總會讓人愛不釋手。“妙就妙在一個趣字。”業內人士對“半路出家”的徐永明刮目相看。

“這是一個朋友從安吉帶給我的一截老竹根,我一眼相中,覺得可以雕成一棵白菜。”