要分層保護開發 打造重慶的古鎮代表

日期:2016/12/13 22:41:57 編輯:古建築紀錄

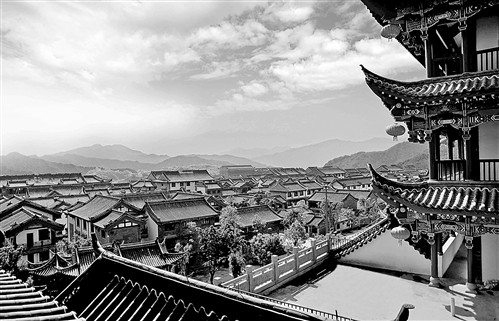

年輕的長壽古鎮一角。 (長壽古鎮供圖)

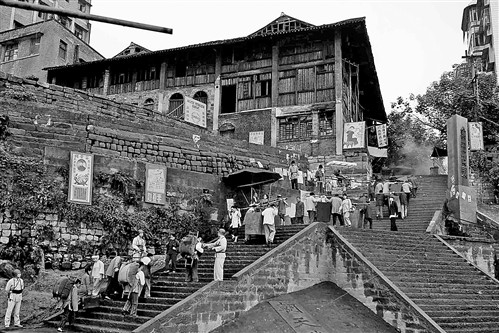

《闖關東》劇組在江津白沙碼頭拍攝。 (江津區委宣傳部供圖)

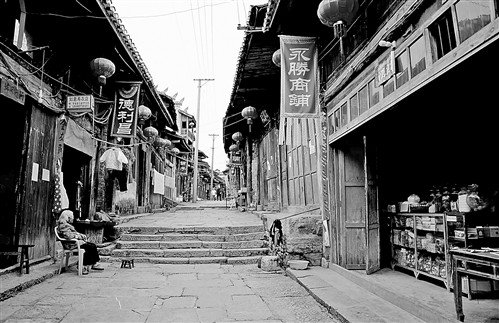

龍潭古鎮石板街。 喻朝剛 攝

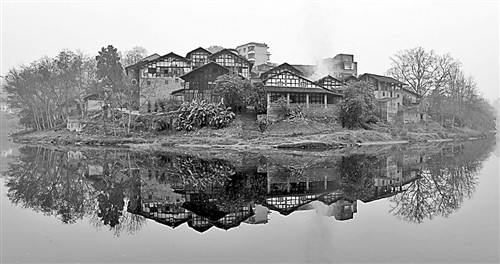

江津塘河古鎮全景。 鄭江黎 攝

古鎮見證著地域文化的延續,是珍貴的文化遺產。而今,它作為一種旅游資源催生了古鎮經濟。

目前重慶有16個國家級歷史文化名鎮和28個市級歷史文化名鎮。我們該如何保護傳承這些古鎮的歷史文化,同時又發展好古鎮經濟?日前,記者奔赴我市各地古鎮一探究竟――

1問

地產圍城,古鎮如何突圍

酉陽土家族苗族自治縣的龍潭古鎮有2200多年歷史,然而古鎮的保護與開發一直寫在文件裡。

去年9月,作為桃花源5A景區的主要“操盤手”,龍潭鎮黨委書記熊偉又負責龍潭古鎮的保護與開發。

熊偉不負重托,去年11月,古鎮旅游景區建設正式啟動;去年12月,龍潭又抱回4A級旅游景區授牌;今年9月28日古鎮開街……

“名不副實。”面對成績,熊偉卻這樣形容龍潭古鎮。

熊偉這話不是謙虛,站在山巅眺望龍潭全景,古鎮已被鋼筋水泥建築包圍,古建築群裡間或聳立著磚瓦房,巴掌大塊地兒卻成了“麻花臉”。

同在酉陽,因興建烏江彭水電站,龔灘古鎮整體搬遷,從規劃、設計到復建,一條街、一間屋的布局、大小都原樣照建;每一塊磚、每一片瓦都是編號還原。

“復建工程讓古鎮得到了極大的保護。”龔灘鎮黨委宣傳委員冉啟勝稱,古鎮的川主廟、冉家大院、石板街,以及150余堵風火牆、200多座四合院、50多座吊腳樓,不但受到了保護,還得以修繕和提升。

然而,烏江對岸的船夫牛會義卻更喜歡夜幕下的龔灘。他告訴記者,白天放眼一望,首先看到的是新場鎮的白色水泥建築,而古鎮正好在它的“胯下”。老牛認為,這一抹亮色正好成了古鎮的“敗筆”。

“龔灘這樣整體復建的古鎮也難逃現代建築的侵擾。”一位游客稱,在很多古鎮,鋼筋水泥已步步緊逼古建築,所謂的古木樓、石板路、風火牆等已被肢解得支離破碎,不少古鎮與新興場鎮已彼此混雜。

熊偉坦言,因為缺乏有效規劃和保護,在城鎮化推進過程中,古建築破損、破壞、拆建的現象嚴重,古鎮地盤在逐漸萎縮。

如何堅守古鎮最後的地盤?熊偉在龍潭的第一個動作就是“圈地”行動――在古鎮四周安置四塊保護碑,劃定核心景區,控制建設區和環境協調區,明確古鎮的保護范圍,也就是先把古鎮圈起來,然後再來保護、規范和開發。

如果說千百年的古鎮在城市化進程中變得有些落寞,而長壽古鎮800畝全然一新的明清建築群,無疑會讓游客眼睛一亮――這裡有著“小橋流水人家”的風情,全無“古道西風瘦馬”的蕭瑟。

然而,當人們驚歎新古鎮做出舊味道時,長壽古鎮的周圍卻同樣聳立起一幢幢鋼筋水泥建築來:保利來了,金科來了,東海等地產商也來了。

“在800畝古鎮開發項目外,我們還有1200畝旅游地產項目。”長壽古鎮開發公司營銷策劃部的負責人介紹,耗資近10億元的古鎮是不掙錢的,投資商的盈利點就在住宅上。她告訴記者,長壽古鎮走的就是“旅游+地產”的模式。

可以預見,在不久的將來,長壽古鎮也將被地產所包圍!地產圍城真是古鎮的宿命?

“門票經濟不再是古鎮旅游收入的主要來源。”熊偉也稱,依托古鎮開發地產,現在成了古鎮經濟的重要抓手。

2問

文化傳承,這張牌如何打

漫步在萬盛青年鎮大街上,你看不到多少石板街、古建築,但你不能因為鎮名叫青年鎮,就以為它很年輕。其實,青年鎮已有1371年歷史,是唐朝榮懿縣城所在地。

“有其神,無其形。”青年鎮的歷史、文化多是寫在了紙上。鎮長李則友稱,古鎮轉型打造4A級旅游文化名鎮,要復建古榮懿縣城,“既傳承文化,又發展旅游。”

青年鎮打出的文化牌引起了浙江、香港等地投資商的極大興趣,紛紛要求參與建設。

傳承歷史文化、發展古鎮旅游,打文化這張牌能否實現雙贏?記者在龔灘古鎮的冉家大院受到啟發――

“不賣吃的,不賣穿的,也不賣玩的,賣的是文化!”冉家大院主人冉德光介紹,在這裡,你可以看到纖夫踩過的纖夫石,背夫用過的木油桶,土司老爺抽過的長煙桿,土家女人操作的織布機……

每天,39歲的冉德光用他蹩腳的普通話,向每位游客講起土家文化、土司文化、纖夫文化等。一張門票賣10元,這個不足20平方米的小院子,一年給他賺回了4萬元的收入。

“傳承了文化,賺回了鈔票。”嘗到甜頭,冉德光還研制出土司老爺愛吃的豆腐魚,創辦了自己的土司魚府,“餐館也要做出文化味。”

發展古鎮經濟,打好文化牌,先得保護好文化的載體。江津區白沙鎮黨委書記李雪稱,打文化牌不僅是讓游客來古鎮走走看看、吃吃喝喝,而且要讓有著歷史、文化印跡的載體實現價值最大化。

“十裡老街、百年風雲、千載文脈。”白沙古鎮有1000多年歷史,抗戰文化遺址達30余處,陳獨秀、馮玉祥、黃炎培等先後流寓白沙,而廟會祭祀、川劇座唱、燒酒釀制等也異常活躍,當地的黑石山風景區半世紀前就入選美國《世界風景名勝辭典》,特別是依山而建的古建築群,堪稱中國的山地建築文化博物館。

坐擁豐富的建築文化、抗戰文化、名人文化、民俗文化和生態文化,白沙古鎮選擇了采撷最具特色的抗戰文化,發展影視經濟。

“借影視保護文物,托遺址發展影視。”李雪透露,白沙瞄准抗戰劇的巨大市場,加大抗戰遺址的搶救性保護維修,推進老重慶影視基地建設,朝天門、解放碑、重慶老街等解放前的模樣在這裡得以重現。

2006年以來,《重慶諜戰》、《母親、母親》等50多部影視劇在此取景,同時催生了千余人的群眾演員隊伍,使白沙也成為重慶最大的群眾演員基地。據透露,《母親、母親》該劇帶給當地群眾收入達2500萬元。

“影視不只帶來收入,更會帶來游客。”李雪希望,通過保護好文化遺址,迎來影視劇拍攝,從而吸引更多游客。

吃著碗裡的,盯著鍋裡的。白沙的文化牌打得風生水起。

3問

同一出戲,咋唱好各的調

去年,中國古城與文化研究院院長林鵬接受中國新聞網記者采訪時稱,全國共有2800多座已開發或正在開發的古城鎮,數量居全球第一,但真正能被人記住的不超過8個。

“逛街購物、喝茶吃飯、參觀表演……”林鵬一語中的,旅游資源、開發模式和經營策略的同質化導致古鎮千城一面。

在江津,白沙、塘河與中山同為國家級歷史文化名鎮,白沙與塘河相距僅16公裡,而兩鎮到中山不到50公裡。

三鎮毗鄰而居,是否也難逃同質化“通病”? 記者采訪發現,它們雖同演古鎮戲,但各唱各的調兒。

近年來,塘河古鎮也有30余部影視劇前來取景拍攝,但相比影視,這裡更注重“售賣”塘河的幽靜――

綠樹掩映下,塘河波瀾不驚,古鎮被簇擁在群山之間,宛如一幅江南水鄉的古鎮畫卷,靜靜地等待游客的到來……

“一小時柔軟時光。”塘河距離江津城區僅40公裡,距重慶主城78公裡,距四川泸州80公裡。鎮黨委書記李艷稱,塘河更願意成為城裡人洗心養肺、淨化心靈的地方,讓城裡人累了、倦了,想休閒了,就選擇去塘河。

而中山古鎮,更多人因為劉國江、徐朝清淒美的愛情故事記住了它。

11月3日是徐朝清去世一周年的日子。這天,十幾對情侶再次爬上6000級石梯,朝聖這塊“人間真愛地”。

“愛情文化已成為古鎮魅力之源。”游客黎江稱,他就是因為“愛情天梯”踏上了去中山的旅途。

近年來,中山因此大打“愛情牌”,還推出浪漫愛情宴,讓食客真切感受舌尖上的古鎮愛情味道。

突出差異化,才可能規避同質化。山野間的白沙、塘河和中山古鎮如此,深處鬧市的磁器口古鎮也如此――

1997年,陳昌銀還是一個從合川鄉下到主城打工的“棒棒”。很難想像,他的命運會因古鎮而改變――8年後,陳昌銀在磁器口經營的“陳麻花”年利潤百余萬元,並榮獲重慶市名優特產。

“贏在扎根磁器口。”只念過小學,陳昌銀為啥能成功?重慶大學經濟學教授劉雨認為,除去“陳麻花”自身品質,重要的是實現了與磁器口古鎮的“嫁接”。

陳昌銀的成功也是磁器口的成功,更是古鎮保護與商業開發結合模式的成功。

磁器口匯聚巴渝文化、宗教文化、紅巖文化、沙磁文化、民俗文化等於一體,而古鎮的“吃文化”無疑發揮到了極致。

“游覽磁器口,美食少不了。”古鎮的“操盤手”盯准了大都市龐大的游客群,做足“吃”文章,磁器口不再只有毛血旺、千張皮、椒鹽花生“三寶”,搾菜、抽絲、制糖、捏面人等都留在了游客心中。

新聞圓桌會

分層保護開發 打造重慶的古鎮代表

對於古鎮的保護與開發,專家怎麼看?各地古鎮負責人有何想法?記者就此采訪了旅游策劃專家、市旅游局顧問李永明,市社科院文史研究所研究員鄧平,龍潭鎮黨委書記熊偉和白沙鎮黨委書記李雪。

記者:古鎮應保護與開發並重,這一點上我市做得如何?

李永明:古鎮數量多,但個體不強,在保護、挖掘、修復、提升等方面做得還不夠,缺乏做得很好、具有震撼力的代表性古鎮。

記者:主要原因是什麼?

鄧平:除了古鎮的先天性條件外,投入不足很關鍵,這與當地整個經濟發展水平有關。

李雪:白沙老街80%屬於私有財產,地方政府無力承擔古鎮建設的所有資金,而投資商追求經濟利益最大化與古鎮居民利益和文物保護的矛盾,以致市場化道路步履維艱。

熊偉:古鎮投入太大,但地方財力又有限,國家、市級層面應該在政策和資金上有更大的支持。

記者:“旅游+地產”的模式能否化解這個難題?對於地產圍城,你們怎麼看?

李永明:對古鎮的保護與開發,政府財政不可能大包大攬,市場化運作是必然選擇。古鎮項目回報率低、盈利少,依托景區發展地產,既保護了古鎮,又保證了投資商利益,這種思路應予以肯定。

鄧平:地產圍城不可怕,關鍵是要明確古鎮的保護范疇,同時注重風貌、造型、景觀,甚至色調的相協調,不能將地產與古鎮生硬地拼湊,甚至擠壓古鎮空間。

記者:我市古鎮開發之路如何走?

李永明:開發的前提是保護,其次不能過分放大古鎮價值,個個都打古鎮牌,有必要對古鎮的文物價值、旅游潛質、區位優勢、輻射能力等進行綜合評估、區別對待,分層次保護開發,在全國范圍內打造推出重慶的古鎮代表。

- 上一頁:明年五月 千年豐盛古鎮新鮮開街

- 下一頁:仙山仙水仙世界 滄桑古老石門高