烏鎮,中國最後的枕水人家

日期:2016/12/13 22:41:32 編輯:古建築紀錄

——“中國古城鎮文化(遺產)旅游目的地的”考察行

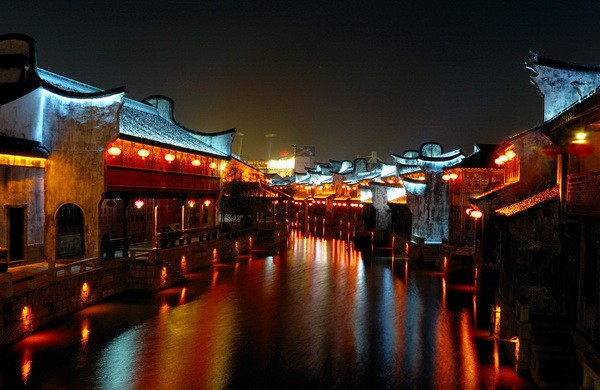

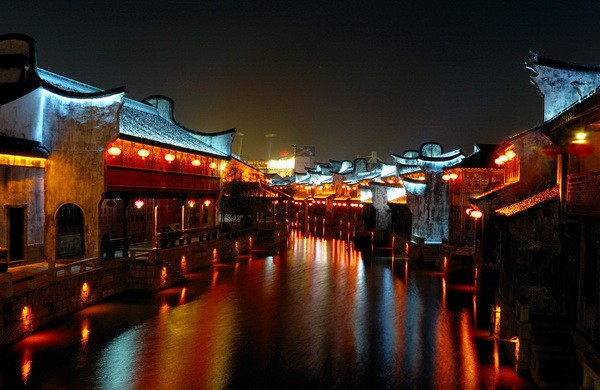

深秋十一月初,中國古城鎮保護發展委員會考察組一行,前往江南著名水鄉古鎮——烏鎮調研考察。到達烏鎮時,已經是傍晚。這裡剛剛下過小雨,空氣濕潤清新。沿河岸邊就是烏鎮的民居,它們都是沿河,沿溪而建。臨水的一側,往往用一些木柱或石柱打在河床中。上架橫梁,擱上木板,人稱水閣。這就是江南所謂的“人家盡枕河”。烏鎮水閣起源於何時已無從考查了,早在1936年的上海《申報》上,便已登載過《烏鎮水閣》的照片,可見在當時就是一首獨特的風景。在烏鎮1.3公裡景觀線內,裝設了近百盞外型獨特的路燈。每到黃昏,這些路燈使長長的石板老街顯得更加幽深、古樸。仿佛使人回到了民國初年的江南小鎮。

沿河,沿溪而建的房屋

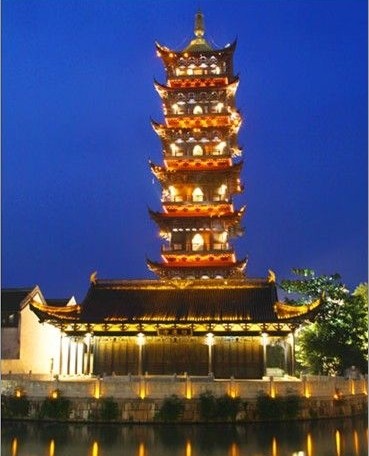

美麗的夜景

烏鎮是一個歷史悠久,文化氛圍濃郁的水鄉古鎮,歷史文化氛圍非常濃郁。在春秋時期,烏鎮還是吳越的邊境,到了宋代成為一個繁華的古鎮,距今已有上千年的歷史。

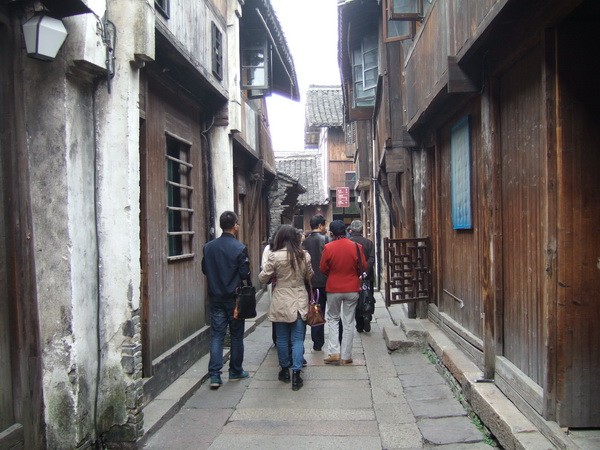

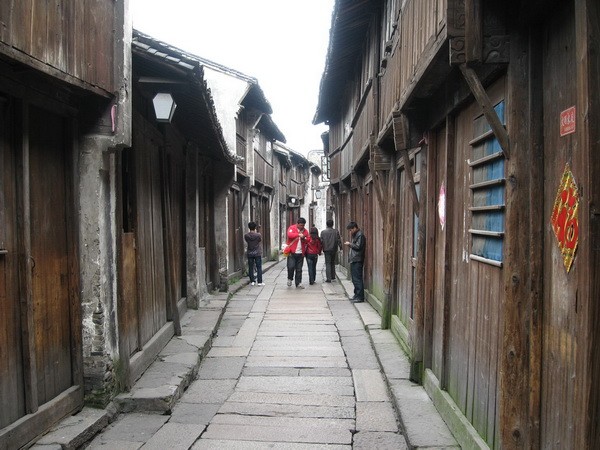

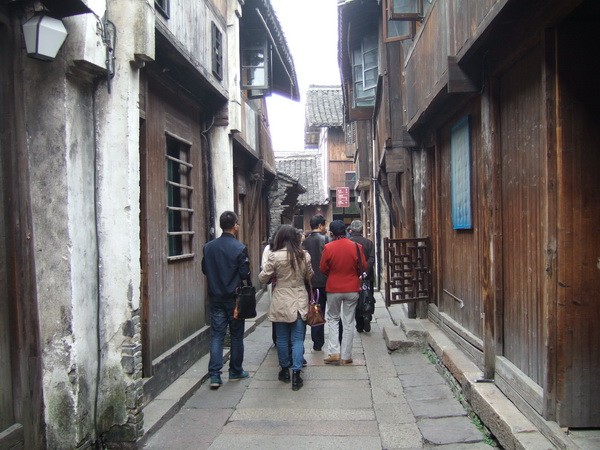

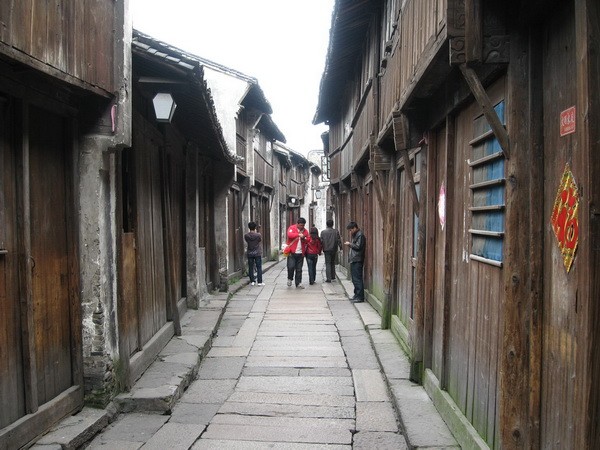

第二天,我們先後考察了烏鎮的東柵和西柵兩個景區。在考察中,我們看到了保存完好的明清建築群。街上,清代民居建築保存完好,梁、柱、門、窗上的木雕和石雕工藝精湛,還是依然保持著一百年前的老樣子。這裡的居民至今仍住在這些老房子裡。烏鎮的古建築文化不愧為中國古城鎮中的佼佼者。

烏鎮規劃建設達到了“四個最”(即保護最徹底、環境最優美、功能最齊全、管理最科學)的目標,實施了文化遺產遺跡保護工程、文化保護工程、環境保護工程等“三大工程”,在全國古城、古鎮保護中,烏鎮首創和成功運作了“管線地埋”、“改廁工程”、“清淤工程”、“泛光工程”、“智能化管理”等保護模式,昔日的江南明珠拂去了它的灰塵,重新煥發出動人的光彩。

在眾多的古鎮發展中,烏鎮的修舊如故、管線地埋、地方傳統文化挖掘、控制過度商業化、管理運作模式的選擇等做法,都是在全國的古鎮保護開發中首創或成功運作的典范,卻很好地保護了千年古鎮的原貌和韻味,今天又能把它開發成為旅游熱點。我們發現烏鎮的旅游產業,主要由傳統作坊區、傳統民居區、傳統文化區、傳統餐飲區、傳統商鋪區和水鄉風情區組成,這非常有烏鎮的特色。比如傳統作坊區又分為“米酒作坊”、“藍印花布染店作坊”、“布鞋作坊”、“籐作坊”等等。這是烏鎮發展旅游產業的有效方法,是非常好的成功案例。不愧為聯合國教科文組織專家譽為的“烏鎮模式”。

“烏鎮模式”告訴我們,完善的文化遺產保護是旅游產業發展的必然,這麼好的歷史文化資源,為烏鎮成為“中國古城鎮文化(遺產)旅游目的地”創造了良好條件,讓烏鎮成為國內外引人注目的文化(遺產)旅游勝地。

一、烏鎮的東柵

2001年,烏鎮東柵景區正式對外開放,一期景區面積約0.46平方公裡,保護建築面積近6萬平方米,以其原汁原味的水鄉風貌和深厚的文化底蘊,一躍成為中國著名的古鎮旅游勝地。開放以來,烏鎮如今每年吸引600多萬海內外游客前來觀光游覽,成為浙江省年接待外賓數量最多的單個景點。已成功接待了江澤民、吳邦國、溫家寶、錢其琛、李岚清、喬石、李瑞環、李鵬等眾多黨和國家領導人和APEC會議嘉賓。期間被評為國家首批AAAA級景區之一,並獲得聯合國頒發的“2003年亞太地區遺產保護傑出成就獎”,更是年連續三年進入“全國重點旅游景區旅游信息定點播報單位”系統。

古老的街區

1、茅盾故居

茅盾故居是嘉興市迄今唯一的中國全國重點文物保護單位,坐落在烏鎮市河東側的觀前街17號,四開間兩進兩層木結構樓房,坐北朝南,總面積450平方米。故居分東西兩個單元,是茅盾的曾祖父分兩次購買。老屋臨街靠西的一間房是茅盾曾讀過書的家塾,故居內部的布置簡單,卻散發著沈家世代書香特有靜雅之氣。

茅盾故居據說本不是他的祖居,當年的祖居在烏鎮的鄉下。此處房屋是他成名後用稿費自行建造的一個住所,故居包括臥室、書房、餐廳等建築,其家具與布置仍是茅盾當初居住時的樣子。

茅盾故居

2、夏同善舊宅地

離沈雁冰先生故居不足百米的地方,有一處大家的庭院,規模遠遠超過了沈宅,其大廳中高懸一幅官員的畫像,其人身著清朝官服,頂戴花翎一應俱全,俨然當朝一品的樣子。看後使人不解,經詢問方知此人乃是清同光朝的刑部官員夏同善。其宅第為夏同善的外祖父家,其中還有一段與《楊乃武與小白菜》有關的故事。

夏同善本是浙江錢塘人(今杭州市),夏自幼喪母,後其父續娶之女為桐鄉烏鎮人。繼母婚後對夏同善關懷備至如同己出,在夏同善幼年讀書之時,杭州城裡其熱無比,因此年年夏天他便到烏鎮讀書,年深日久烏鎮就成了夏同善的第二個故鄉了。

3、修真觀古戲台

戲台是道觀的附屬建築,建於清乾隆十四年(1749),與修真觀一樣屢遭毀損,但1919年的那次修繕後,便一直保持到今天。戲台占地204平方米,北隔觀前街與修真觀相對,南臨東市河,東倚興華橋。戲台為歇山式屋頂,飛檐翹角,莊重中透著秀逸。梁柱之間的雀替均為精致的木雕,藝術價值極高。台為兩層,底層用磚石圍砌 ,進出有邊門和前門。邊門通河埠,底層後部有小梯通樓台,亦可通過翻板門從河埠下到船裡。樓台分前後兩部分,後部是化妝室,雕花矮窗,寬敞明亮;前部是戲台,正對廣場。

舊時戲台兩邊的台柱都有對聯,這個戲台也有一副:“鑼鼓一場,喚醒人間春夢;宮商兩音,傳來天上神仙。”正中上方懸一橫額“以古為鑒”。昔日,正月初五的迎財神會、三月廿八迎東岳廟會、五月十五迎瘟元帥會等,都要在戲台演神戲,招待修真觀中的諸神。平時,還演出一些“罰戲”。罰戲是烏鎮傳統的一種解決糾紛的方法,凡有人損害公益犯了眾怒的話,當事人得出錢請戲班子在神前演戲,以示忏悔。

4、匯源當鋪

在應家橋和南花橋之間,五開間的門面,樓上樓下,1.8米高的櫃台,煞是氣派。據《烏青鎮志》記載,烏鎮典當行最多時達13家,太平天國前還有7家。到了1931年,只有匯源當1家還支撐著,到了日寇入侵之前,典屋也只出不進,不久即告停業。自匯源當關門大吉,烏鎮典當行的歷史便劃上了句號。今天,匯源當的位置還是在當年的老地方。

當鋪四周有高牆圍護,靠外牆腳均用一人頭高的條石築就,使盜賊無法翻牆、掘洞,更有高出屋頂的更樓有人日夜嘹望。大門用不易著火的厚實的銀杏木制成,外包鐵皮,內有堅實的門闩、落地闩,外人很難破門而入。進門有關帝堂,以示忠義為本,兼有驅除邪惡的企求。頭埭為店廳,是收兌典物的交易場所,除匯源當外都設有高櫃台、木柵欄。當典物者遞上衣物後,聽憑當裡朝奉居高臨下吆喝開價,低人一頭。後埭是庫房,為了防火,埭與埭的捨房各不相連,更在庭院中放了不少挑滿水的七石缸,稱之為“太平缸”。

匯源當是徐東號第九世孫徐煥藻(茗香)於道光年間創辦的。徐東號資金雄厚,又好做善事,從以下兩事看,他開典當不單是為了賺錢。一是不設高櫃台和木柵欄,交易時雙方可以平等論價。二是每年的十二月(初一到月底)千文以下的典戶不計息,而且典值也放得比較寬,而且連石臼也可以入典,此舉完全是為了照顧貧民。所以在烏鎮徐東號無人不知。

5、江南百床館

是中國第一家專門收藏、展出江南古床的博物館,當地人又稱趙家廳,面積約1200多平方米,內收數十張明、清、近代的江南古床精品。從富商大賈到極普通的平民百姓的各式木床無不具備,從一床一室到一床多室(床內備有化妝間、衛生間、僕人間等)。既有貴胄們的奢華,也有普通百姓的儉樸,此展覽是中國床文化的集大成者。

百床館屋檐上的木雕,古樓連角角落落都弄得那麼精致。讓人感覺到歲月沉澱下來的文化,而不是隨隨便便的浮躁可以偽裝的。

江南百床館:有很多很多雕花大床,不知道古時候的人睡木床硬不硬,感覺還是現在的床更舒服床的種類分很多種,有夫妻床、兄弟床、姐妹床等等。

歷史悠久的古床在江南百床館裡可謂目不暇接,它們有的雕工精湛、風格獨特,有的裝飾華麗、豪華氣派,無一不是江南木床中的精品。由衷地感歎中國床文化的博大精深。同時它們也從一個側面反映了我國勞動人民的高超工藝,對藝術的感悟及對結構造型的豐富想象力。

展出很多古代的雕花床,有價值數百萬的千工床,還有很多附帶古代人生活習慣東西的床,很特別,可以去了解一下古代的“床上文化”。

6、宏源泰染坊

中國的藍印花布世界聞名,烏鎮則是藍印花布的原產地之一。宏源泰染坊始創於宋元年間,原址在南柵,清光緒遷址於此,系藍印花布制作基地,也是藍印花布制品集散中心。

藍印花布,俗稱“石灰拷花布”、“拷花藍布”,是我國傳統的民間工藝精品,已有上千年的印染歷史,傳說由一名叫葛洪的農夫為愛妻所創,以其價廉物美,一直流行於民間。其原料土布、染料均來自鄉村.工藝出自民間,圖案充滿濃郁的鄉土氣息,題材不外乎花卉草木,都是農捨旁 、田埂邊常見的,親切、自然、清新,加之秀氣典雅的藍白二色,具有鮮明的民間和民族特色,在民間工藝美術中一枝獨秀。以前,江南一帶農村家家戶戶都使用藍印花布,窗簾、頭巾、圍裙、包袱、被子、台布等都可用它來做。染坊西側的藍印花布收藏館中就展出了許多藍印花布制品。

宏源泰染坊

7、老街長弄

烏鎮街、坊、巷的數量和規模非同小可,俗稱有四門八坊數十巷。

據民國時盧學博編修的《烏青鎮志》記載,當時尚存有八坊八街六十八巷的規模,其中八坊分析為四十七坊。八大街為常春裡大街、澄江裡大街、通裡大街、南大街、中大街、北大街、觀前街和東大街。從今天的情形看,坊和巷是變化最大的,幾十上百年的人口增加,搭建出來的房子特別多,使得坊巷有的徒具虛名,有的面目全非。倒是大街,由於烏鎮老區總體格局變化尚不很大,所以大多都在,尤其是觀前街、東大街、南大街、西大街等,不僅保存完好,功能也還在發揮。

老街差不多都有2000米的長度,全是由青石板鋪成,已被歲月打磨得锃亮,慢慢地走,慢慢地看,便可耗去半日的光陰。串連老街的是眾多的小巷長弄,其中以染店弄最幽長窄小,因其舊時兩邊俱開設染坊得名街兩邊是馬頭牆隔出的一間間店鋪和民房,門大多是木板的,殘缺的雕花和斑駁的油漆讓人感覺時光的無窮魅力。橫騎在大街上的拱券門;兩兩相對,那是以前大戶人家的牆界標志。老街大都沿河,街與河之間也是房子,每隔一段,總有一個河埠連通河道,方便居民坐船時上下和洗滌。

老街長弄

8、財神灣與財神堂

財神灣匯集了水鄉的特色建築,廳堂、廊棚、水閣、各色建築一應俱全,錯落有致的民居群延伸著幽幽古街,廊棚水閣與碧水藍天相接,水鄉美景盡收眼底。

財神灣舊時叫轉船灣,因烏鎮的水系比較特殊,呈“十”字型,越到柵頭河道越窄,船只也不易掉頭,所以當地人就在這兒開塘挖河造了一個能使船只調頭的地方,同時為了區別於其他地方的轉船灣,便借用旁邊的財神堂命名為財神灣。財神堂內供有一尊等人大小的財神雕像,為烏鎮的東路財神,原身是比干丞相,這是一位特殊的財神爺,因他是掏心而死,後人譽之為沒有私心,並以此告誡人應取仁義之財,不能有過多的私心私利。每年的農歷正月初五,烏鎮當地住民都會來財神堂前燒香祈福。

烏鎮的這位東路財神的所在之處從前為集市,現在則有香山堂藥店、財神堂、逢源酒樓、財神灣茶莊等休閒場所,已成為古鎮住民新的聚集中心。

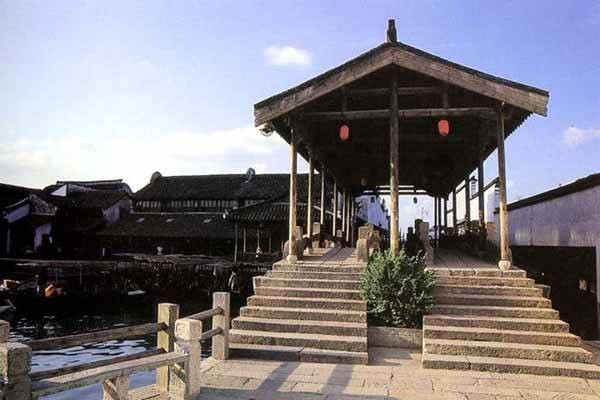

9、逢源雙橋

烏鎮全鎮有一百多座古石橋,在中國古鎮中首屈一指。形狀各異的古橋連結了烏鎮四通八達的鎮河。從南宋到明清,每座橋都擁有了自己的個性和故事。穿越如一彎新月的拱橋洞,小坐臥波平橋的石欄上,或是斜倚雙橋的屋檐下,讓遠古的傳說與你悄然握手。

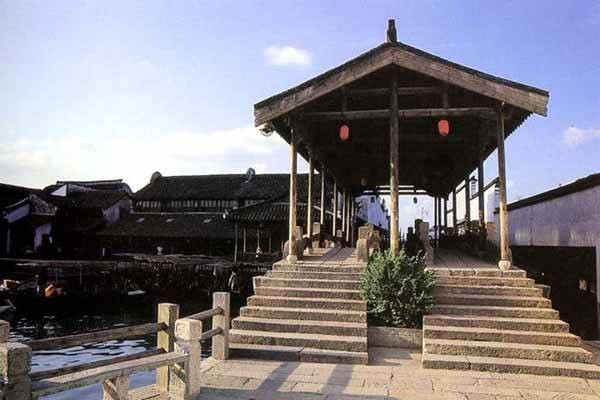

其中的逢源雙橋,是一座別具風味的古橋。因其上有一廊棚,所以也稱為廊橋。橋下有水柵欄,系古時水路進出關卡。傳說踏走雙橋有男左女右的習俗,走一遍橋,須分走左右兩半,因此又演繹出走此橋便可左右逢源之說。站在逢源雙橋上,是眺望烏鎮美景之一----財神灣的極佳視點,極目一望,東市河南岸垂柳依依,北岸水閣逶迤,令人心曠神怡。

逢源雙橋

二、烏鎮的西柵

西柵街區秉承“保護利用歷史建築,重塑歷史街區功能”的理念,保護開發完善徹底,人和環境、自然、建築和諧。西柵景區占地3.4平方公裡,縱橫交叉河道9000多米,環境優美,而且需坐渡船出入,有古橋72座,河道密度和石橋數均為全國古鎮之最,景區內保存有精美的明清建築25萬平方米,橫貫景區東西的西柵老街長度達1.8公裡,兩岸臨河水閣綿延1.8公裡余。景區北部區域則是五萬多平方米的天然濕地。這裡是一個中國罕有的“觀光加休閒體驗型”古鎮景區,完美的融合了觀光與度假功能,街區內的名勝古跡、手工作坊、經典展館、民俗風情、休閒場所讓人流連忘返,自然風光美不勝收,泛光夜景氣勢磅礴,讓人流連忘返。

1、亦昌冶坊

位於烏鎮西柵南岸,是明代嘉靖年間,一位湖州的鐵匠來烏鎮開坊經營的。在明清時期,亦昌冶坊被朝廷定為專門冶煉進貢朝廷“膳具”的“官家冶坊”。冶坊的入口處高牆上,醒目的寫著“官爐鍋冶”四個大字招牌。

進門是四面圍廊,院子正中一口巨大的“天下第一鍋”,直徑大約有5米的大鍋,鍋底的鑄印記號是“天下第一鍋,同治五年造”。現在早已歇業了,僅做眾人拍照而用。

大鍋鑄於同治五年,據說是沈家為了展示自家雄厚的財力和不俗的技術而鑄,氣勢磅礴。兩廂牆面是冶坊歷史的圖文介紹,南面供奉爐神。冶鑄這項純屬男子漢的行業所供奉的卻是一位溫婉美麗的女神。據說戰國時期歐冶子為齊王鑄劍,三年不成,性命堪虞,他的女兒為救父親,跳入火爐中,寶劍馬上就鑄成,人們為了紀念她,把她供為爐神。

“天下第一鍋”

2、昭明書院

進了書院大門,裡邊很空曠,燈影下有一個石牌樓,上面一塊石板上書了四個大字:“六朝遺勝”,下邊一塊石板上書了一行字:“梁昭明太子同沈尚書讀書處”。據有關資料介紹,這座石牌坊建於明朝萬歷年間,高3.75米,面寬3.8米,龍鳳板上的“梁昭明太子同沈尚書讀書處”字樣為刑科給事中、裡人沈士茂所題,“文革”時被有心人塗上石灰得以幸存。石牌樓後邊是開闊的庭園,園前有四眼水池,四周古木參天。

書院坐北朝南,是半回廊二層硬山式古建築群。主樓為圖書館。圖書館門內的走廊上展示了一些收藏的古舊牌匾,也有一些書畫作品。圖書館出入口處有一個櫃台,裡面有兩個年輕姑娘,她們負責借書登記等事宜。圖書館是開放式的,隨便進,裡邊藏書還比較豐富,有人文社科、文化、文學、藝術、休閒旅游等方面的圖書和雜志,白天晚上皆開放,供游人和夜宿的旅客閱覽。

昭明書院

3、王會悟紀念館

王會悟紀念館,陳列了王會悟的許多歷史資料,唯有一尊王會悟年青女性打扮的塑像和一艘“中共一大紀念船”,更是引起游客和觀眾注目,也寫就了王會悟為“中共一大”順利舉行保駕護航的卓越功勳。

王會悟被世人稱為“紅色守望者”、“一大衛士”和“一大幕後功臣”不朽的人生。

王會悟的一生,雖然沒有加入中國共產黨,但是她為黨為人民所作的貢獻,是無法用美麗漂亮的詞藻來形容和歌頌的,她的功績將永遠載入中國共產黨的歷史史冊,刻入中國人民的心裡。

王會悟紀念館

4、茅盾紀念館和茅盾陵園

茅盾是我國現代進步文化的先驅者、偉大的革命文學家和中國共產黨最早的黨員之一。他同魯迅、郭沫若一起,為我國革命文藝和文化運動奠定了基礎,在國內外享有崇高的聲譽。

2006年7月4日是茅盾先生誕辰110周年,家鄉人民為了迎接茅盾及其夫人孔德沚的骨灰回歸故鄉,特精心修建了茅盾紀念館和茅盾陵園,以寄托對茅盾先生深深的緬懷之情。

茅盾紀念館建築面積大約1000平方米,分為上下兩層,其間陳列有茅盾遺物59件,書籍近1000余冊,圖片90多幅,許多資料還是第一次展現在世人面前,整個展館以人生之路和文學之路為主線,展示了茅盾先生波瀾壯闊的一生。

在水池中央的黑色花崗巖平台上就是故鄉烏鎮最優秀的兒子——茅盾先生,它是依照茅盾去世時的遺容,按照1:1.3的比例用白色的大理石雕刻而成的,表達了烏鎮人民對茅盾先生深深的懷念和崇敬之情!水池中潺潺的流水,不停的流淌,象征著茅盾先生提倡的“為人生”的文藝思想代代相傳,生生不息!

對面的牆壁上镌刻的是茅盾去世前給中共中央要求恢復黨籍的信。

茅盾陵園占地2150平方米,從空中看象一個大大的“子”字,這是來自茅盾的名篇《子夜》。整個陵園松柏青青,莊重肅穆,裡面不僅安放著茅盾和夫人孔德沚的骨灰,而且還由茅盾的母親陳愛珠的陵墓。

前面的“茅盾之墓”四個字是由我國著名的詩人臧克家題寫的,他與茅盾也是很好摯友,在茅盾去世後他悲痛不已,以寫文章,題字等多種方式悼念茅盾。

我們前面的台階一共有85級,它象征著茅盾所走過的85個春秋,而台階上的平台則象征著茅盾在不同歷史階段的人生轉折。

在茅盾先生的陵墓前,首先我們看到的是茅盾先生的半身銅像,它取自茅盾任文化部長影像。銅像前面是一個用黑色花崗巖雕刻的墓碑,它是像一個打開的書本,書頁上刻有茅盾的代表著作《子夜》第一章《夕陽》的手稿手跡;銅像後面的墓穴內就安放著茅盾和夫人孔德沚的骨灰。整個陵墓是一個規則的橢圓型。

茅盾紀念館

5、草本染色作坊

手工環保印染晾曬大型工坊。曬布場地以青磚鋪就,豎立著密密麻麻的高桿和階梯式曬布架,規模相當龐大。草木本色染坊除了以藍草為原料漿染制作藍印花布工藝外,還有獨特的彩烤工藝流程。彩烤色彩豐富,是從當地的草木原料中提取的,像茶葉、桑樹皮、烏桕樹葉都是提取色彩的原料,所以這個染坊在當地叫做草木本色染坊。

6、廳上廳

朱家廳是烏鎮一個朱姓大戶人家的宅院,烏鎮人都喜歡稱其為“廳上廳”。在烏鎮,有許多大戶人家的廳堂宅院,像東大街的徐家廳、趙家廳等,這些房子建築風格別致,廳堂雕刻精美。朱家廳不僅匯集了這些大宅院的特色,而且也是烏鎮獨一無二的一個廳,它的特點就是“廳上有廳”。

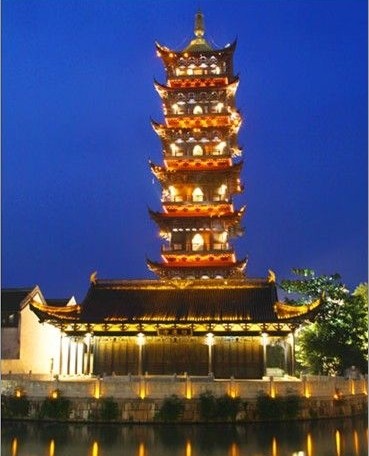

7、白蓮塔寺

烏鎮素有“一觀二塔九寺十三庵”之說,一觀是指東柵的修真觀,二塔中的其中之一就是白蓮塔寺。原位於烏鎮十景塘的北面、天井巷西面,當地老百姓都喜歡稱呼它為西寶塔,這是由於它與東柵的壽聖塔遙相呼應,故在烏鎮有東西寶塔之說。

白蓮塔寺

8、水上集市

西柵的水上市場人稱“水市口”。清晨,晨霧還沒散去,水市口就熙熙攘攘熱鬧起來,八方來船已擠滿了河道,兩邊的水閣裡,茶館、肉鋪、小吃店、豆腐攤也早早的卸下了門板開張了,水鄉的一天拉開了序幕。傍晚,暮色籠罩了小鎮,水閣窗棂間、門縫中透出了點點燈光,水市口兩側的茶座、夜宵、燒烤店又熱鬧起來,人們在這兒享受一天工作後的逍遙自在。

水上集市

三、專家學者的評價

本次考察活動受到桐鄉市政府和烏鎮旅游區管委會的高度重視,考察結束後召開了中國古城鎮文化(遺產)旅游目的地的座談會。在座談會上,專家學者對烏鎮給予了高度評價。清華大學建築學院教授單德啟說,烏鎮風貌保護很好,因地制宜,找准了定位。烏鎮找准自身定位是古鎮風貌保護的第一步。

如今,許多的古鎮規劃建設已經失去了傳統的外貌和內涵。過分重視經濟發展,不僅降低了古鎮文化遺產的旅游價值,也讓古鎮風貌的可持續發展難以為繼。

單德啟教授認為,傳統的烏鎮風貌是歷史的,也是現代的;是地段的,也是環境的;是文化的,也是生活的。烏鎮只有充分認識到這些方面並將之綜合運用,才有可能成功進行風貌保護。他高度評價了烏鎮在傳統風貌的保護和發展方面的經驗與做法。

專家學者們與烏鎮國際旅游區管委會領導在一起座談

清華大學建築學院教授單德啟

北京聯合大學旅游學院陳文力教授

隨著時代的發展,烏鎮的產業結構也與時俱進,迅速轉型為旅游和現代服務業,但始終立足於生態環境、整體風貌、空間布局、建築風格進行綜合保護,傳承和發展歷史風貌。“整個景區公營、民營相結合,借助於‘硬件’的現代化更新和‘軟件’的深度開發和應用。古鎮的空間和建築尺度宜人,傳統風貌相當到位。”單德啟說。

座談會上,北京聯合大學旅游學院陳文力教授和北京清華城市規劃設計研究院法東隽專家也對烏鎮的文化遺產保護給予了高度評價。

在北京召開的專家評審會上,評審組一致認為,烏鎮歷史文化悠久,建築文化遺產資源豐富,特色鮮明,保護有力,傳承有序,符合評審條件,被評為“中國古城鎮文化(遺產)旅游目的地的”。專家學者們還就烏鎮傳統建築保護和文化旅游發展獻計獻策,暢談烏鎮新區規劃、風貌控制、文物保護、建築標識等方面的先進理論和最佳實踐,指出烏鎮大力推進歷史文化旅游體驗式開發,從而實現社會效益、環境效益、經濟效益的綜合發展。北京12月27日電 記者汪志民 羅偉

深秋十一月初,中國古城鎮保護發展委員會考察組一行,前往江南著名水鄉古鎮——烏鎮調研考察。到達烏鎮時,已經是傍晚。這裡剛剛下過小雨,空氣濕潤清新。沿河岸邊就是烏鎮的民居,它們都是沿河,沿溪而建。臨水的一側,往往用一些木柱或石柱打在河床中。上架橫梁,擱上木板,人稱水閣。這就是江南所謂的“人家盡枕河”。烏鎮水閣起源於何時已無從考查了,早在1936年的上海《申報》上,便已登載過《烏鎮水閣》的照片,可見在當時就是一首獨特的風景。在烏鎮1.3公裡景觀線內,裝設了近百盞外型獨特的路燈。每到黃昏,這些路燈使長長的石板老街顯得更加幽深、古樸。仿佛使人回到了民國初年的江南小鎮。

沿河,沿溪而建的房屋

美麗的夜景

烏鎮是一個歷史悠久,文化氛圍濃郁的水鄉古鎮,歷史文化氛圍非常濃郁。在春秋時期,烏鎮還是吳越的邊境,到了宋代成為一個繁華的古鎮,距今已有上千年的歷史。

第二天,我們先後考察了烏鎮的東柵和西柵兩個景區。在考察中,我們看到了保存完好的明清建築群。街上,清代民居建築保存完好,梁、柱、門、窗上的木雕和石雕工藝精湛,還是依然保持著一百年前的老樣子。這裡的居民至今仍住在這些老房子裡。烏鎮的古建築文化不愧為中國古城鎮中的佼佼者。

烏鎮規劃建設達到了“四個最”(即保護最徹底、環境最優美、功能最齊全、管理最科學)的目標,實施了文化遺產遺跡保護工程、文化保護工程、環境保護工程等“三大工程”,在全國古城、古鎮保護中,烏鎮首創和成功運作了“管線地埋”、“改廁工程”、“清淤工程”、“泛光工程”、“智能化管理”等保護模式,昔日的江南明珠拂去了它的灰塵,重新煥發出動人的光彩。

在眾多的古鎮發展中,烏鎮的修舊如故、管線地埋、地方傳統文化挖掘、控制過度商業化、管理運作模式的選擇等做法,都是在全國的古鎮保護開發中首創或成功運作的典范,卻很好地保護了千年古鎮的原貌和韻味,今天又能把它開發成為旅游熱點。我們發現烏鎮的旅游產業,主要由傳統作坊區、傳統民居區、傳統文化區、傳統餐飲區、傳統商鋪區和水鄉風情區組成,這非常有烏鎮的特色。比如傳統作坊區又分為“米酒作坊”、“藍印花布染店作坊”、“布鞋作坊”、“籐作坊”等等。這是烏鎮發展旅游產業的有效方法,是非常好的成功案例。不愧為聯合國教科文組織專家譽為的“烏鎮模式”。

“烏鎮模式”告訴我們,完善的文化遺產保護是旅游產業發展的必然,這麼好的歷史文化資源,為烏鎮成為“中國古城鎮文化(遺產)旅游目的地”創造了良好條件,讓烏鎮成為國內外引人注目的文化(遺產)旅游勝地。

一、烏鎮的東柵

2001年,烏鎮東柵景區正式對外開放,一期景區面積約0.46平方公裡,保護建築面積近6萬平方米,以其原汁原味的水鄉風貌和深厚的文化底蘊,一躍成為中國著名的古鎮旅游勝地。開放以來,烏鎮如今每年吸引600多萬海內外游客前來觀光游覽,成為浙江省年接待外賓數量最多的單個景點。已成功接待了江澤民、吳邦國、溫家寶、錢其琛、李岚清、喬石、李瑞環、李鵬等眾多黨和國家領導人和APEC會議嘉賓。期間被評為國家首批AAAA級景區之一,並獲得聯合國頒發的“2003年亞太地區遺產保護傑出成就獎”,更是年連續三年進入“全國重點旅游景區旅游信息定點播報單位”系統。

古老的街區

1、茅盾故居

茅盾故居是嘉興市迄今唯一的中國全國重點文物保護單位,坐落在烏鎮市河東側的觀前街17號,四開間兩進兩層木結構樓房,坐北朝南,總面積450平方米。故居分東西兩個單元,是茅盾的曾祖父分兩次購買。老屋臨街靠西的一間房是茅盾曾讀過書的家塾,故居內部的布置簡單,卻散發著沈家世代書香特有靜雅之氣。

茅盾故居據說本不是他的祖居,當年的祖居在烏鎮的鄉下。此處房屋是他成名後用稿費自行建造的一個住所,故居包括臥室、書房、餐廳等建築,其家具與布置仍是茅盾當初居住時的樣子。

茅盾故居

2、夏同善舊宅地

離沈雁冰先生故居不足百米的地方,有一處大家的庭院,規模遠遠超過了沈宅,其大廳中高懸一幅官員的畫像,其人身著清朝官服,頂戴花翎一應俱全,俨然當朝一品的樣子。看後使人不解,經詢問方知此人乃是清同光朝的刑部官員夏同善。其宅第為夏同善的外祖父家,其中還有一段與《楊乃武與小白菜》有關的故事。

夏同善本是浙江錢塘人(今杭州市),夏自幼喪母,後其父續娶之女為桐鄉烏鎮人。繼母婚後對夏同善關懷備至如同己出,在夏同善幼年讀書之時,杭州城裡其熱無比,因此年年夏天他便到烏鎮讀書,年深日久烏鎮就成了夏同善的第二個故鄉了。

3、修真觀古戲台

戲台是道觀的附屬建築,建於清乾隆十四年(1749),與修真觀一樣屢遭毀損,但1919年的那次修繕後,便一直保持到今天。戲台占地204平方米,北隔觀前街與修真觀相對,南臨東市河,東倚興華橋。戲台為歇山式屋頂,飛檐翹角,莊重中透著秀逸。梁柱之間的雀替均為精致的木雕,藝術價值極高。台為兩層,底層用磚石圍砌 ,進出有邊門和前門。邊門通河埠,底層後部有小梯通樓台,亦可通過翻板門從河埠下到船裡。樓台分前後兩部分,後部是化妝室,雕花矮窗,寬敞明亮;前部是戲台,正對廣場。

舊時戲台兩邊的台柱都有對聯,這個戲台也有一副:“鑼鼓一場,喚醒人間春夢;宮商兩音,傳來天上神仙。”正中上方懸一橫額“以古為鑒”。昔日,正月初五的迎財神會、三月廿八迎東岳廟會、五月十五迎瘟元帥會等,都要在戲台演神戲,招待修真觀中的諸神。平時,還演出一些“罰戲”。罰戲是烏鎮傳統的一種解決糾紛的方法,凡有人損害公益犯了眾怒的話,當事人得出錢請戲班子在神前演戲,以示忏悔。

4、匯源當鋪

在應家橋和南花橋之間,五開間的門面,樓上樓下,1.8米高的櫃台,煞是氣派。據《烏青鎮志》記載,烏鎮典當行最多時達13家,太平天國前還有7家。到了1931年,只有匯源當1家還支撐著,到了日寇入侵之前,典屋也只出不進,不久即告停業。自匯源當關門大吉,烏鎮典當行的歷史便劃上了句號。今天,匯源當的位置還是在當年的老地方。

當鋪四周有高牆圍護,靠外牆腳均用一人頭高的條石築就,使盜賊無法翻牆、掘洞,更有高出屋頂的更樓有人日夜嘹望。大門用不易著火的厚實的銀杏木制成,外包鐵皮,內有堅實的門闩、落地闩,外人很難破門而入。進門有關帝堂,以示忠義為本,兼有驅除邪惡的企求。頭埭為店廳,是收兌典物的交易場所,除匯源當外都設有高櫃台、木柵欄。當典物者遞上衣物後,聽憑當裡朝奉居高臨下吆喝開價,低人一頭。後埭是庫房,為了防火,埭與埭的捨房各不相連,更在庭院中放了不少挑滿水的七石缸,稱之為“太平缸”。

匯源當是徐東號第九世孫徐煥藻(茗香)於道光年間創辦的。徐東號資金雄厚,又好做善事,從以下兩事看,他開典當不單是為了賺錢。一是不設高櫃台和木柵欄,交易時雙方可以平等論價。二是每年的十二月(初一到月底)千文以下的典戶不計息,而且典值也放得比較寬,而且連石臼也可以入典,此舉完全是為了照顧貧民。所以在烏鎮徐東號無人不知。

5、江南百床館

是中國第一家專門收藏、展出江南古床的博物館,當地人又稱趙家廳,面積約1200多平方米,內收數十張明、清、近代的江南古床精品。從富商大賈到極普通的平民百姓的各式木床無不具備,從一床一室到一床多室(床內備有化妝間、衛生間、僕人間等)。既有貴胄們的奢華,也有普通百姓的儉樸,此展覽是中國床文化的集大成者。

百床館屋檐上的木雕,古樓連角角落落都弄得那麼精致。讓人感覺到歲月沉澱下來的文化,而不是隨隨便便的浮躁可以偽裝的。

江南百床館:有很多很多雕花大床,不知道古時候的人睡木床硬不硬,感覺還是現在的床更舒服床的種類分很多種,有夫妻床、兄弟床、姐妹床等等。

歷史悠久的古床在江南百床館裡可謂目不暇接,它們有的雕工精湛、風格獨特,有的裝飾華麗、豪華氣派,無一不是江南木床中的精品。由衷地感歎中國床文化的博大精深。同時它們也從一個側面反映了我國勞動人民的高超工藝,對藝術的感悟及對結構造型的豐富想象力。

展出很多古代的雕花床,有價值數百萬的千工床,還有很多附帶古代人生活習慣東西的床,很特別,可以去了解一下古代的“床上文化”。

6、宏源泰染坊

中國的藍印花布世界聞名,烏鎮則是藍印花布的原產地之一。宏源泰染坊始創於宋元年間,原址在南柵,清光緒遷址於此,系藍印花布制作基地,也是藍印花布制品集散中心。

藍印花布,俗稱“石灰拷花布”、“拷花藍布”,是我國傳統的民間工藝精品,已有上千年的印染歷史,傳說由一名叫葛洪的農夫為愛妻所創,以其價廉物美,一直流行於民間。其原料土布、染料均來自鄉村.工藝出自民間,圖案充滿濃郁的鄉土氣息,題材不外乎花卉草木,都是農捨旁 、田埂邊常見的,親切、自然、清新,加之秀氣典雅的藍白二色,具有鮮明的民間和民族特色,在民間工藝美術中一枝獨秀。以前,江南一帶農村家家戶戶都使用藍印花布,窗簾、頭巾、圍裙、包袱、被子、台布等都可用它來做。染坊西側的藍印花布收藏館中就展出了許多藍印花布制品。

宏源泰染坊

7、老街長弄

烏鎮街、坊、巷的數量和規模非同小可,俗稱有四門八坊數十巷。

據民國時盧學博編修的《烏青鎮志》記載,當時尚存有八坊八街六十八巷的規模,其中八坊分析為四十七坊。八大街為常春裡大街、澄江裡大街、通裡大街、南大街、中大街、北大街、觀前街和東大街。從今天的情形看,坊和巷是變化最大的,幾十上百年的人口增加,搭建出來的房子特別多,使得坊巷有的徒具虛名,有的面目全非。倒是大街,由於烏鎮老區總體格局變化尚不很大,所以大多都在,尤其是觀前街、東大街、南大街、西大街等,不僅保存完好,功能也還在發揮。

老街差不多都有2000米的長度,全是由青石板鋪成,已被歲月打磨得锃亮,慢慢地走,慢慢地看,便可耗去半日的光陰。串連老街的是眾多的小巷長弄,其中以染店弄最幽長窄小,因其舊時兩邊俱開設染坊得名街兩邊是馬頭牆隔出的一間間店鋪和民房,門大多是木板的,殘缺的雕花和斑駁的油漆讓人感覺時光的無窮魅力。橫騎在大街上的拱券門;兩兩相對,那是以前大戶人家的牆界標志。老街大都沿河,街與河之間也是房子,每隔一段,總有一個河埠連通河道,方便居民坐船時上下和洗滌。

老街長弄

8、財神灣與財神堂

財神灣匯集了水鄉的特色建築,廳堂、廊棚、水閣、各色建築一應俱全,錯落有致的民居群延伸著幽幽古街,廊棚水閣與碧水藍天相接,水鄉美景盡收眼底。

財神灣舊時叫轉船灣,因烏鎮的水系比較特殊,呈“十”字型,越到柵頭河道越窄,船只也不易掉頭,所以當地人就在這兒開塘挖河造了一個能使船只調頭的地方,同時為了區別於其他地方的轉船灣,便借用旁邊的財神堂命名為財神灣。財神堂內供有一尊等人大小的財神雕像,為烏鎮的東路財神,原身是比干丞相,這是一位特殊的財神爺,因他是掏心而死,後人譽之為沒有私心,並以此告誡人應取仁義之財,不能有過多的私心私利。每年的農歷正月初五,烏鎮當地住民都會來財神堂前燒香祈福。

烏鎮的這位東路財神的所在之處從前為集市,現在則有香山堂藥店、財神堂、逢源酒樓、財神灣茶莊等休閒場所,已成為古鎮住民新的聚集中心。

9、逢源雙橋

烏鎮全鎮有一百多座古石橋,在中國古鎮中首屈一指。形狀各異的古橋連結了烏鎮四通八達的鎮河。從南宋到明清,每座橋都擁有了自己的個性和故事。穿越如一彎新月的拱橋洞,小坐臥波平橋的石欄上,或是斜倚雙橋的屋檐下,讓遠古的傳說與你悄然握手。

其中的逢源雙橋,是一座別具風味的古橋。因其上有一廊棚,所以也稱為廊橋。橋下有水柵欄,系古時水路進出關卡。傳說踏走雙橋有男左女右的習俗,走一遍橋,須分走左右兩半,因此又演繹出走此橋便可左右逢源之說。站在逢源雙橋上,是眺望烏鎮美景之一----財神灣的極佳視點,極目一望,東市河南岸垂柳依依,北岸水閣逶迤,令人心曠神怡。

逢源雙橋

二、烏鎮的西柵

西柵街區秉承“保護利用歷史建築,重塑歷史街區功能”的理念,保護開發完善徹底,人和環境、自然、建築和諧。西柵景區占地3.4平方公裡,縱橫交叉河道9000多米,環境優美,而且需坐渡船出入,有古橋72座,河道密度和石橋數均為全國古鎮之最,景區內保存有精美的明清建築25萬平方米,橫貫景區東西的西柵老街長度達1.8公裡,兩岸臨河水閣綿延1.8公裡余。景區北部區域則是五萬多平方米的天然濕地。這裡是一個中國罕有的“觀光加休閒體驗型”古鎮景區,完美的融合了觀光與度假功能,街區內的名勝古跡、手工作坊、經典展館、民俗風情、休閒場所讓人流連忘返,自然風光美不勝收,泛光夜景氣勢磅礴,讓人流連忘返。

1、亦昌冶坊

位於烏鎮西柵南岸,是明代嘉靖年間,一位湖州的鐵匠來烏鎮開坊經營的。在明清時期,亦昌冶坊被朝廷定為專門冶煉進貢朝廷“膳具”的“官家冶坊”。冶坊的入口處高牆上,醒目的寫著“官爐鍋冶”四個大字招牌。

進門是四面圍廊,院子正中一口巨大的“天下第一鍋”,直徑大約有5米的大鍋,鍋底的鑄印記號是“天下第一鍋,同治五年造”。現在早已歇業了,僅做眾人拍照而用。

大鍋鑄於同治五年,據說是沈家為了展示自家雄厚的財力和不俗的技術而鑄,氣勢磅礴。兩廂牆面是冶坊歷史的圖文介紹,南面供奉爐神。冶鑄這項純屬男子漢的行業所供奉的卻是一位溫婉美麗的女神。據說戰國時期歐冶子為齊王鑄劍,三年不成,性命堪虞,他的女兒為救父親,跳入火爐中,寶劍馬上就鑄成,人們為了紀念她,把她供為爐神。

“天下第一鍋”

2、昭明書院

進了書院大門,裡邊很空曠,燈影下有一個石牌樓,上面一塊石板上書了四個大字:“六朝遺勝”,下邊一塊石板上書了一行字:“梁昭明太子同沈尚書讀書處”。據有關資料介紹,這座石牌坊建於明朝萬歷年間,高3.75米,面寬3.8米,龍鳳板上的“梁昭明太子同沈尚書讀書處”字樣為刑科給事中、裡人沈士茂所題,“文革”時被有心人塗上石灰得以幸存。石牌樓後邊是開闊的庭園,園前有四眼水池,四周古木參天。

書院坐北朝南,是半回廊二層硬山式古建築群。主樓為圖書館。圖書館門內的走廊上展示了一些收藏的古舊牌匾,也有一些書畫作品。圖書館出入口處有一個櫃台,裡面有兩個年輕姑娘,她們負責借書登記等事宜。圖書館是開放式的,隨便進,裡邊藏書還比較豐富,有人文社科、文化、文學、藝術、休閒旅游等方面的圖書和雜志,白天晚上皆開放,供游人和夜宿的旅客閱覽。

昭明書院

3、王會悟紀念館

王會悟紀念館,陳列了王會悟的許多歷史資料,唯有一尊王會悟年青女性打扮的塑像和一艘“中共一大紀念船”,更是引起游客和觀眾注目,也寫就了王會悟為“中共一大”順利舉行保駕護航的卓越功勳。

王會悟被世人稱為“紅色守望者”、“一大衛士”和“一大幕後功臣”不朽的人生。

王會悟的一生,雖然沒有加入中國共產黨,但是她為黨為人民所作的貢獻,是無法用美麗漂亮的詞藻來形容和歌頌的,她的功績將永遠載入中國共產黨的歷史史冊,刻入中國人民的心裡。

王會悟紀念館

4、茅盾紀念館和茅盾陵園

茅盾是我國現代進步文化的先驅者、偉大的革命文學家和中國共產黨最早的黨員之一。他同魯迅、郭沫若一起,為我國革命文藝和文化運動奠定了基礎,在國內外享有崇高的聲譽。

2006年7月4日是茅盾先生誕辰110周年,家鄉人民為了迎接茅盾及其夫人孔德沚的骨灰回歸故鄉,特精心修建了茅盾紀念館和茅盾陵園,以寄托對茅盾先生深深的緬懷之情。

茅盾紀念館建築面積大約1000平方米,分為上下兩層,其間陳列有茅盾遺物59件,書籍近1000余冊,圖片90多幅,許多資料還是第一次展現在世人面前,整個展館以人生之路和文學之路為主線,展示了茅盾先生波瀾壯闊的一生。

在水池中央的黑色花崗巖平台上就是故鄉烏鎮最優秀的兒子——茅盾先生,它是依照茅盾去世時的遺容,按照1:1.3的比例用白色的大理石雕刻而成的,表達了烏鎮人民對茅盾先生深深的懷念和崇敬之情!水池中潺潺的流水,不停的流淌,象征著茅盾先生提倡的“為人生”的文藝思想代代相傳,生生不息!

對面的牆壁上镌刻的是茅盾去世前給中共中央要求恢復黨籍的信。

茅盾陵園占地2150平方米,從空中看象一個大大的“子”字,這是來自茅盾的名篇《子夜》。整個陵園松柏青青,莊重肅穆,裡面不僅安放著茅盾和夫人孔德沚的骨灰,而且還由茅盾的母親陳愛珠的陵墓。

前面的“茅盾之墓”四個字是由我國著名的詩人臧克家題寫的,他與茅盾也是很好摯友,在茅盾去世後他悲痛不已,以寫文章,題字等多種方式悼念茅盾。

我們前面的台階一共有85級,它象征著茅盾所走過的85個春秋,而台階上的平台則象征著茅盾在不同歷史階段的人生轉折。

在茅盾先生的陵墓前,首先我們看到的是茅盾先生的半身銅像,它取自茅盾任文化部長影像。銅像前面是一個用黑色花崗巖雕刻的墓碑,它是像一個打開的書本,書頁上刻有茅盾的代表著作《子夜》第一章《夕陽》的手稿手跡;銅像後面的墓穴內就安放著茅盾和夫人孔德沚的骨灰。整個陵墓是一個規則的橢圓型。

茅盾紀念館

5、草本染色作坊

手工環保印染晾曬大型工坊。曬布場地以青磚鋪就,豎立著密密麻麻的高桿和階梯式曬布架,規模相當龐大。草木本色染坊除了以藍草為原料漿染制作藍印花布工藝外,還有獨特的彩烤工藝流程。彩烤色彩豐富,是從當地的草木原料中提取的,像茶葉、桑樹皮、烏桕樹葉都是提取色彩的原料,所以這個染坊在當地叫做草木本色染坊。

6、廳上廳

朱家廳是烏鎮一個朱姓大戶人家的宅院,烏鎮人都喜歡稱其為“廳上廳”。在烏鎮,有許多大戶人家的廳堂宅院,像東大街的徐家廳、趙家廳等,這些房子建築風格別致,廳堂雕刻精美。朱家廳不僅匯集了這些大宅院的特色,而且也是烏鎮獨一無二的一個廳,它的特點就是“廳上有廳”。

7、白蓮塔寺

烏鎮素有“一觀二塔九寺十三庵”之說,一觀是指東柵的修真觀,二塔中的其中之一就是白蓮塔寺。原位於烏鎮十景塘的北面、天井巷西面,當地老百姓都喜歡稱呼它為西寶塔,這是由於它與東柵的壽聖塔遙相呼應,故在烏鎮有東西寶塔之說。

白蓮塔寺

8、水上集市

西柵的水上市場人稱“水市口”。清晨,晨霧還沒散去,水市口就熙熙攘攘熱鬧起來,八方來船已擠滿了河道,兩邊的水閣裡,茶館、肉鋪、小吃店、豆腐攤也早早的卸下了門板開張了,水鄉的一天拉開了序幕。傍晚,暮色籠罩了小鎮,水閣窗棂間、門縫中透出了點點燈光,水市口兩側的茶座、夜宵、燒烤店又熱鬧起來,人們在這兒享受一天工作後的逍遙自在。

水上集市

三、專家學者的評價

本次考察活動受到桐鄉市政府和烏鎮旅游區管委會的高度重視,考察結束後召開了中國古城鎮文化(遺產)旅游目的地的座談會。在座談會上,專家學者對烏鎮給予了高度評價。清華大學建築學院教授單德啟說,烏鎮風貌保護很好,因地制宜,找准了定位。烏鎮找准自身定位是古鎮風貌保護的第一步。

如今,許多的古鎮規劃建設已經失去了傳統的外貌和內涵。過分重視經濟發展,不僅降低了古鎮文化遺產的旅游價值,也讓古鎮風貌的可持續發展難以為繼。

單德啟教授認為,傳統的烏鎮風貌是歷史的,也是現代的;是地段的,也是環境的;是文化的,也是生活的。烏鎮只有充分認識到這些方面並將之綜合運用,才有可能成功進行風貌保護。他高度評價了烏鎮在傳統風貌的保護和發展方面的經驗與做法。

專家學者們與烏鎮國際旅游區管委會領導在一起座談

清華大學建築學院教授單德啟

北京聯合大學旅游學院陳文力教授

隨著時代的發展,烏鎮的產業結構也與時俱進,迅速轉型為旅游和現代服務業,但始終立足於生態環境、整體風貌、空間布局、建築風格進行綜合保護,傳承和發展歷史風貌。“整個景區公營、民營相結合,借助於‘硬件’的現代化更新和‘軟件’的深度開發和應用。古鎮的空間和建築尺度宜人,傳統風貌相當到位。”單德啟說。

座談會上,北京聯合大學旅游學院陳文力教授和北京清華城市規劃設計研究院法東隽專家也對烏鎮的文化遺產保護給予了高度評價。

在北京召開的專家評審會上,評審組一致認為,烏鎮歷史文化悠久,建築文化遺產資源豐富,特色鮮明,保護有力,傳承有序,符合評審條件,被評為“中國古城鎮文化(遺產)旅游目的地的”。專家學者們還就烏鎮傳統建築保護和文化旅游發展獻計獻策,暢談烏鎮新區規劃、風貌控制、文物保護、建築標識等方面的先進理論和最佳實踐,指出烏鎮大力推進歷史文化旅游體驗式開發,從而實現社會效益、環境效益、經濟效益的綜合發展。北京12月27日電 記者汪志民 羅偉

- 上一頁:漓江流過的草坪

- 下一頁:淄川:建新不拆舊 保留古村成有名“畫家村”

熱門文章

熱門圖文