黃姚:原汁原味桂南古鎮的千年傳奇

日期:2016/12/14 17:24:37 編輯:古建築紀錄

九宮八卦是明清遺存

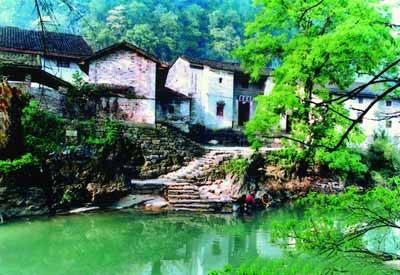

黃姚古鎮位於廣西壯族自治區昭平縣東北面,距縣城70公裡。因為地處典型的喀斯特地貌區,周圍有3條清溪環繞,四面青山環抱,種種因素造就了這個古鎮的清幽。鎮裡主要的8條街道依著起伏的山勢而建,600多戶人家就是600多間明清古民居,幾乎都是按照九宮八卦陣的布局來排列。從空中俯瞰下去,簡直就像仙人隨意在這裡畫就的一幅道家全真圖。走在古鎮中,粉牆黛瓦的一座座房捨又像是名師勾勒的張張水墨畫,雖未著色,未經雕琢,卻有著天生麗質的原生美。

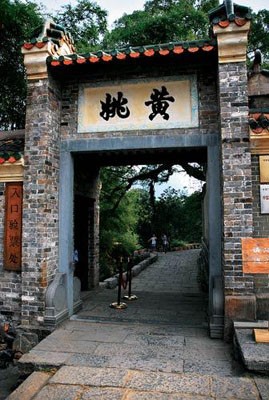

宋朝開寶年間,當時方圓才數十裡的黃姚只是一片荒草叢生的小村寨。在今天中興街位置上的龍利寨僅有兩戶土著居民,一戶姓黃,一戶姓姚。當年北宋楊家將平亂到此,因不知地名詢問鄉人,得知此地以黃、姚兩姓為多,於是干脆就把它叫作“黃姚”了。

宋朝時的老建築如今都不復見了。是因為戰火?還是因為自然災害?縣志古籍裡沒有記載,黃、姚兩大姓的族志裡也沒有涉及。總之今天我們所能看到的老房子就是從明朝的“寧化裡”留傳下來的。明末清初年間,廣東古勞、三角洲、鶴山、南雄等地的客家人見黃姚交通便利,是桂東北及湘南,甚至中原地區出海口通道中的一個重鎮,所以紛紛遷來此地經商。可以說,今天依稀可見的繁華景象,完全是明清後的傑作。

黃姚民宅的代表“司馬第”位於龍畔街,是清代建築。很明顯它是一座沿著地勢遞進式的老宅院。沿著小路拾級而上,大門口非常完整的石鼓讓我們肅然起敬——普通的古宅大院房屋雖然能保留,像這些石鼓或拴馬樁之類的恐怕早就作古了。整個房子很通透,面闊3間,進深3間。前座中為門廳,兩旁為耳房。中座正中為天井,兩邊為廂房。後座是正房,正廳裡放置著隔扇和案台。剛一進廳裡,隔扇上精美的镂花雕飾就吸引了我。前座與後座的檐牆上,也繪有山水、花鳥和一些神話故事。

如同所有古鎮一樣,黃姚也少不了祠堂。黃姚的大姓人家必有一個祠堂。幾百年下來,在黃姚先後輝煌過的共有十幾個家族,於是就建起了十幾座祠堂。這11座雄偉壯麗、裝潢考究的宗祠,就是當年11個大姓家族輝煌歷史的見證。它們也代表著客家人千年的奮斗精神永存。

盡管古鎮外面的街道上就是熙熙攘攘的集市,但在鎮內絕對看不到林立的店鋪和進進出出的行人。當然,更聽不到震耳欲聾的搖滾樂或是汽車煩人的喇叭聲。三三兩兩的游人悠閒地徜徉在小巷裡,一條狗懶洋洋地趴在路中央,幾只雞在牆根下安詳地刨食;間或會有村民挑著擔子走過來,也不叫賣,但憑你去端詳和猜測他的貨物。路邊一般都有一家小店,裡面擺著自家釀制的豆豉。你若感興趣,店主人會起身接待;你若從旁邊走過去,主人也不會向你推銷。入夜,鎮上沒有路燈,街上沒什麼行人,只有臨街的一些窗口發出幽幽的燈光。

99999塊青石板和石跳的記憶

黃姚古鎮上的街道全部用青石板鋪就,據說一共有99999塊,一塊不多,一塊也不少。這種說法可能是一種理想化的演繹,我們當然不能去一塊一塊地數,但是卻可以充分感覺到當地人對於“九”這個數字的迷戀。中國的傳統講究“水滿則溢”,因此形容什麼事情都不會“十成十”,總是留一點兒余地要“九成九”——既表示自己的謙遜,也暗含了“九九八十一”的圓滿。客家人雖然不斷遷徙,卻是最不忘祖宗教誨的一群人。黃姚,就是這“九九崇拜”的最好明證。

古鎮的青石板經歷了幾百年歲月的洗禮,每一塊都變得光可鑒人——到了夜裡,在月光的照耀下,還會幽幽地發出藍光,仿佛在無言地訴說著自己的過去,令人浮想聯翩。

江邊的路面上,青石板中間有一塊奇石,形狀酷似一條鯉魚——眼睛、鱗片、尾鳍,歷歷在目,栩栩如生。老人們說,當年鋪路的時候鋪到這裡有大石阻隔,形似一條鯉魚。本來要搬開,後來不知是誰提議索性就在這裡雕一條魚,於是便有了路中間的這道獨特的風景。對於老人們來說,它是保佑黃姚的神魚,旁邊有人設立了香位,四時八節,常有人來祭祀。

橋,是青石板鋪就的。再好的古鎮,如果沒有一座耐人尋味的石板橋,便算不得一個勝境。小小的黃姚有橋,而且還不止一座。15座各具特色的大小石橋,把黃姚的河水悉心妝點了起來。最大的階式石拱橋——帶龍橋,呈半月形橫跨在新興街東面的小珠江上,上面還有一座乾隆時期所修的橋樓,不過現在已經拆除了。這座橋可不是裝飾品,除了供行人來往,橋面用腰形鐵塊連鎖的石板還能在發洪水時作分洪之用。對於一個以水為生的小鎮,能駕馭洪水無疑是一個重大的突破,這也是黃姚歷經千年仍能完好地保存的主要原因。

有橋必有亭。三星橋、雙龍橋和護龍橋頭都建有別致的小亭子,大多與橋身連為一體。說是亭,其實有的是一座小廟,有的是一座小閣樓,供往來的人們休憩,同時還可以順便燒香拜佛。橋、亭、閣、廟,不經意間,黃姚其實已經構成了一個獨特的中式園林。

石跳是黃姚一道獨特的風景線。石跳坐落在古戲台後面的姚江上,相傳是仙女下凡時不慎丟落的梳子所化。其實,此橋是黃姚的先人用經過刻鑿的石墩排列而成。整個橋共有31步,長19米。因為石墩間並不相連,行人要過橋只能跳躍著前進,所以它得到了一個恰如其分的美名——石跳。對於當地人來說,從上面跳一回,就好比到北京要登一回長城那麼隆重。有趣的是,連鎮上人家飼養的牛羊都習慣了這個石跳,可以一步不差地准確通過這座橋,從沒發生過踩空的事件。

石跳基本上是進鎮的必經之路——經過了這個石跳的節奏,身子也變得輕爽了,一路在鎮裡閒逛都是飄飄的,心情也隨之清朗起來。夕陽下,一個老人靠在一把躺椅上安詳地看著報紙。他看上去十分硬朗,讓我不禁好奇起他的年紀。一打聽,老人已有82歲高齡。讓我吃驚的是,老人居然說他在這個鎮裡只算個年輕人,百歲以上的老人還有二十多個呢。這個鎮子上沒有什麼特別的飲食,鎮口的姚江也不是條特殊的河水,可能正是那個讓人寬心的石跳,讓人跳來跳去忘了歲月的變遷。

九龍結穴的仙人古井

站在黃姚古鎮最開闊的地方向四外望,四周幾乎都是山,自己就在山谷的最深處。離黃姚最近也是最高的一座山是真武山;姚江對面的是隔江山;形狀像一只公雞的是雞公山;仿佛是一個酒瓶的叫酒瓶山;還有一座叫螺山,像一只巨大的田螺。因為有這幾座山,再加上山腳下那三條清溪蜿蜒流過,所以在傳說中黃姚就成了一塊“九龍結穴”的風水寶地。

大凡風水寶地,必有奇異之處。鎮上有一口仙人古井,泉水常年翻騰而湧,無論多旱多澇,始終保持不變。傳說陰歷七月初七上午在泉中取的水,能放置三年而不腐,人飲後百病不生。傳說歸傳說,近年來經過專家的測試,發現這井水中還真的含有多種微量元素,常飲即使不益壽也能健體。在我們眼中,仙人古井最獨特的倒是它的樣子——它不是一個圓圓的泉眼,而是由幾座方池相連。方池的功能性非常強,分為飲用池、洗菜池和洗衣池。從泉眼流出的水先供飲用,然後再依次進入洗菜池、洗衣池,最後匯入河中。

仙人古井有一景,就是這裡常常聚集很多用水的婦人,一邊洗東西、一邊聊天,臉上都是紅撲撲的,在井水的映襯下十分好看。在井邊站久了,發現有些婦人並不要洗什麼,只是在旁邊靜靜地看著,腼腆地笑著,聽著別人說笑的故事。這讓我想起很多村頭的大樹下,一群男人們蹲在一起,嘴裡叼著沒有點上的煙袋,臉上帶著憨憨的笑,聽某個“包打聽”說著村裡的新聞。那種傳播方式很鄉土,但卻不如黃姚古井邊的這種感覺。女人本就是水做的,在水光瑩瑩的井邊交流彼此,遠比在大樹下蹲著來得詩意,來得自然。

黃姚的美在於她的大氣與純真。說她大氣,是集周莊式的江南水鄉、平遙式的明清古鎮、乃至於秀麗的桂林山水於一身。說她純真,黃姚的一切都是原汁原味,渾然天成,真山、真水、真古建,還有那些覺得自己還是年輕人的真壽星。即使就是從甲天下的桂林山水中走來,也還是會為這裡的閒適和恬淡而陶醉。

這就是黃姚,桂南大地上最後的一塊淨土。

熱門文章

熱門圖文