河北博野興國寺石塔

日期:2016/12/14 17:30:28 編輯:古建築紀錄

保定年代最早的石塔——博野興國寺石塔

保定年代最早的塔是哪座?也許有人會說,易縣不是有座荊轲塔嗎?荊轲不是戰國時期人物嗎?荊轲雖是戰國人物,但易縣的荊轲塔實是遼代所建,後人為紀念荊轲將此塔稱為荊轲塔。

古代印度的佛教建築——塔,在東漢時期隨佛教傳入中國,之後迅速與中國本土的樓閣相結合,形成中國的樓閣式塔。在漫長的歷史中,塔曾被人們譯為“窣堵坡(Stupa,梵文)”、“浮圖(Buddha,梵文)”、“塔婆(Thupo,巴利文)”等,亦被意譯為“方墳”、“圓冢”,隨著佛教在中國的廣泛傳播,直到隋唐時,翻譯家才創造出了“塔”字,作為統一的譯名,沿用至今。

三國之際,丹陽人笮融“大起浮圖,上累金盤,下為重樓”,是中國造塔的最早記載,所造的塔當為樓閣式。三國時代的吳國於建業(今江蘇南京)開始造塔,開創了江南造塔之先。這兩個時期沒有塔的建築物保存至今,有跡可循的是一些漢代畫像石上塔的形象,有“窣堵坡”的形制。

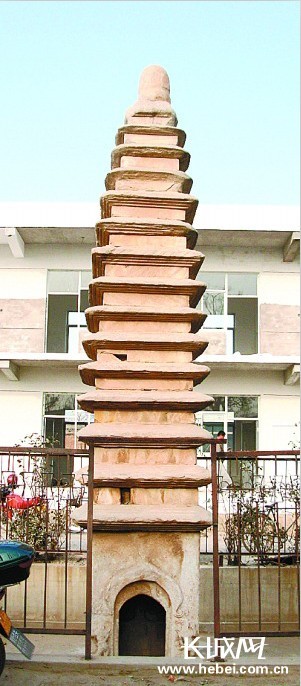

博野興國寺石塔是目前已知的、保定境內現存年代最久遠的一座古塔,為唐代景龍四年(710年)創建,距今已有1302年的歷史。這座石塔1993年被公布為河北省文物保護單位,2006年國務院公布其為國家級重點文物保護單位。

經查資料,保定涞水縣還有一座名為鎮江塔的磚塔,據考證為唐先天二年(開元元年,713年)所建,但涞水唐塔比博野唐塔要晚三年。

博野本是千年古縣

說到博野,人們的第一印象是這個縣很小,因為它只管轄3個鎮、4個鄉、133個行政村,總面積330.89平方公裡。誰知道這個小小的縣域裡竟有這樣古老的石塔,而博野縣也是保定有名的千年古縣。

據清代《博野縣志》記載,博野在西漢時即立縣,當時名蠡吾,屬涿郡,蠡吾城址在今博野裡村東南60米處。“蠡吾縣城為滹沱河所湮。”東漢時這裡設博陵縣,又改稱過博陵國、博陵郡,魏晉改名博陸,北魏時稱博野。《水經注》稱博水是眾多水之意,博野縣即以地居博水之野得名。

據《保定千年古縣》一書介紹,博野境內古老村落居多,千百年來村名一直沿用,根據對全縣139個自然村的考證統計,建於漢代以前的60個,晉朝3個,隋唐時代28個,宋朝17個,元朝6個,明朝21個,清朝4個,建村1000年以上並一直沿用村名的占自然村總數的65%。這些村子有的以古跡派生地名,如“東王墓”、“西王墓”、“南陶墟”等,有的以軍營派生地名,如“大營”、“小營”、“莊頭營”等,有的以姓氏命名,如“解村”、“張家莊”、“耿家莊”等,國家級重點文保單位興國寺塔即坐落於博野縣程委鎮解村的一所小學校裡。

解村學校赫赫有名

博野縣的文保所長是位四十多歲的女士,叫宋雲蘇,據她介紹博野是個文物小縣,文物不多,但是,“國保”單位興國寺石塔是目前已知的、保定境內現存年代最久遠的一座石塔,這還是讓博野人感到很自豪的。

在宋所長的帶領下,筆者一行驅車來到距博野縣城14公裡的解村,路上經過一條已干涸了的大河,宋所長說這是潴龍河,已干涸多年。

解村是當地比較大的一個村莊,據傳唐代就有此村落,因姓謝的人家在此落戶建村而得名。建村的歷史沒有准確資料加以考證,但村內的這座唐塔卻有准確建築時間——唐景龍四年,即公元710年,當時是建在興國寺內。

車到解村,一條道路直通解村學校,解村學校的李彪校長早在校門外等候。據李校長介紹,解村學校歷史悠久,清光緒32年(1907年)解村村民在本村興國寺辦起學校,有學生100多人,是博野縣第一所小學。民國12年(1923年)增設五六年級,稱解村兩級小學,學生只招男生。民國17年(1928年)教師王志遠(中共黨員)在學校發展黨組織,傳播馬列主義。世界著名生物學家美籍華人牛滿江,原籍博野東呈召村,就曾在這所學校讀書。

李彪校長1959年出生,是解村旁邊的解營人,1990年來到解村學校工作。據李校長介紹,解村學校本來是占用興國寺的地方,興國寺沒有了,只留下興國寺塔。李校長說,以前這座塔的下部一直被土埋著一小截,也沒有圍欄保護,據他所知,上世紀五六十年代,許多調皮孩子都曾爬到塔頂玩耍。

塔室裡有佛像、銘文

如今在解村學校操場裡的唐代古塔已設有圍欄保護,塔基地宮也已完整地呈現出來。文保所宋所長向筆者出示了一份1987年的《興國寺石塔調查記錄》,令筆者了解到關於這座石塔的一些細節問題。

1987年《興國寺石塔調查記錄》介紹,當年文保所工作人員尋訪解村八十歲的老村長程金山,而據程金山介紹,唐代這裡是興國寺,有一年鬧災荒,百姓生活十分困難,官府放糧救濟百姓幸免於死,百姓感恩捐資,由興國寺僧人主持修塔,以作紀念。興國寺於辛亥革命時期被拆除,寺內有兩通石碑被推倒埋在地下(地點不詳),寺內還有一口一人高的大鐘,上面刻有“修興國寺”的字樣,但此鐘抗日戰爭時期砸毀做了手榴彈。1987年4月24日,博野文保所姚慶勳、張來雪和地區文保所的孫剛三人對塔基吞土進行了挖掘和清理,發現塔基地宮裡雕有佛像並刻有銘文。

筆者看到的石塔,旁邊已立有“國保”標志石碑。據博野文保所前任所長王艷麗電話介紹,上世紀九十年代在塔基清理出來後,即修水泥池及圍欄加以保護,去年在水泥池裡又加修了排水管道。李彪校長打開圍欄後筆者走進水泥池,近距離接觸感受這一千年寶塔。

博野興國寺塔為四方形十五層密檐式實心石塔,通高7.51米,分為塔基、塔身、塔剎三部分。塔基邊長1.73米,由三層方石組成。塔身第一層由三塊整石拼合,形成塔室。塔室南面辟券門,門左右各雕一持劍守護神。室內北壁雕刻一佛二弟子,並刻有塔志,內有“景龍四年”字樣。室內東西兩壁各有佛像,還有供養人像,所刻銘文中還有供養人姓名。第二層至第十五層為密檐式,每層檐均為石雕成疊澀式樣。每層為一塊石料,檐部為一塊石料,相互疊壓,塔剎為一石雕寶珠。

筆者圍繞著古塔從不同的角度欣賞,看到此塔全用白玉石料雕成,做工精細考究,十五層石塔由下到上逐級縮小,比例勻稱,端莊秀美。因為知道塔室裡雕有佛像和銘文,筆者鑽入券門,看到券門內三側石壁都有佛造像,也看到銘文刻字,只是大多不甚清晰,但能看清的刻字皆結構端穩,筆觸有力。

玲珑古塔國之瑰寶

興國寺,是我國佛教寺院常用的名字,寺名興國,所以其塔即名興國寺塔。唐代兩百多年間,隨著佛教的流傳和逐步發展,從而使佛教寺院得以大發展,建立很多寺院,其中也建造了很多的佛塔。博野興國寺塔建於唐景龍四年,建築年代與西安小雁塔同時,風格類似。唐景龍四年是唐中宗執政的最後一年,正處於武則天死後和唐開元盛世之間的動蕩年代。許多古寺因各種原因坍毀,而塔常常保留下來。博野興國寺塔券門兩側的兩力士像,盡管頭部已不清楚,但其姿態竟同龍門盧捨那石窟二金剛像相似。券門內佛結跏趺坐於蓮台之上。高台上置蓮台的手法,似乎只有唐朝流行。

據了解唐塔留存至今約有百余座,集中於中原、關中、山西、北京等地。唐塔由於早期建塔的仿木結構,平面多是方形,內部多是空筒式結構,形式多為樓閣式和密檐式,唐塔一般不做大片的雕刻與彩繪。唐代石塔在體量上以小型塔居多,常見的石塔有經幢式塔、寶箧印塔、多寶塔、覆缽式塔以及小型的密檐塔和樓閣式塔,博野興國寺塔就是一座小巧精細的石塔。

博野興國寺塔自建塔至今,已屹立千余年,其間風雨侵蝕、戰爭洗禮、地震水患……歷經滄桑依然傲然秀立、俊美挺拔。博野興國寺塔——古塔中的玲珑瑰寶!

推薦閱讀:

汕頭大井的元山帝廟

湖南偽仰宗源密印寺

山西晉城千年古剎碧落寺

貴陽烏當惜字塔

- 上一頁:青海藏傳佛教寺院隆務寺

- 下一頁:汕頭大井的元山帝廟