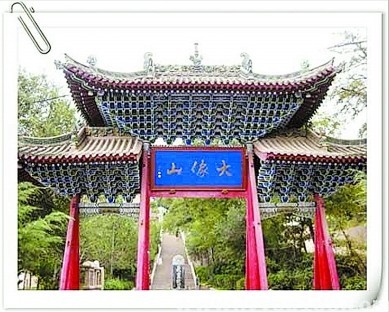

蘭州大象山

日期:2016/12/14 17:22:46 編輯:古建築紀錄

甘谷大象山是一處石窟藝術與古建築文化完美結合的勝地,殿宇窟龛錯落有致、疏朗自然,亭台樓閣、斗拱飛檐,是傳統古建藝術珍品;雕塑自然、書畫壁畫充分體現了古代造型藝術的獨特風格,自古聞名遐迩。

石窟東距著名的天水麥積山石窟100公裡,西去武山水簾石窟40公裡,三處石窟由於地理位置的鄰近和長期的歷史背景相同,相互影響,相互融合,形成了甘肅東部佛教石窟寺藝術的特有風格和體系。

甘谷大象山,位於天水市甘谷縣境內距縣城五華裡處。那裡有一座正看如旗,橫看似龍的山巒拔地而起,舊名文旗,現名大象山。山上松桧叢生,丁香溢彩,亭台樓閣依山而建,雕棟畫廊綠樹掩映。山中懸崖間,峭壁上有大洞窟一個,洞內坐石胎泥塑大佛一尊。據考證,甘谷塑佛造像可遠溯北魏,先後共經歷了四個朝代,300多年。

甘谷有著十分豐厚的文化積澱。據甘谷縣文化局工作人員介紹,從新石器時代仰韶文化遺址出土的人面鲵魚彩陶瓶所表現出的中華民族圖騰——龍的雛形以及被列為“四大漢簡”之一的甘保漢簡、精美的北魏石造佛像、造像塔到華貴浪漫的唐三彩風首壺;從萬民敬仰的人文始祖太昊伏羲氏,七十二賢之一的孔門弟子石作蜀、蜀漢大將軍姜維到“行完而潔”的翰林學士鞏建豐等名貫千古的隴上先賢,無一不反映甘谷文化歷史的源遠流長,映襯出甘谷人民的勤勞與智慧。這裡自古商貿活躍,漢唐時期為古絲綢之路商旅重鎮,宋有“茶馬大市”之盛名,明享“商旅之家”的美譽。

三大景觀

據《甘谷史話》記載:甘谷境內的文化景點大致可分為石窟景觀、人文景觀和自然景觀三大類,按其分布,可用“一廓兩線”來概括,即:古冀文化長廓、石鼓山風景旅游線和禮辛鎮古遺址旅游線。

“古冀文化長廓”主要包括以大象山為中心,沿渭河一線分布的蔡家寺、渭水峪遺址、南山寺及毛家坪遺址等多處遺址。石鼓山風景旅游線包括尖山寺森林公園、古坡海潭寺、九墩牧場及石鼓山等多處自然景觀。禮辛鎮古遺址旅游線包括新興姚仲紀念址、貫寺青磚牌坊和禮辛鎮遺址等。

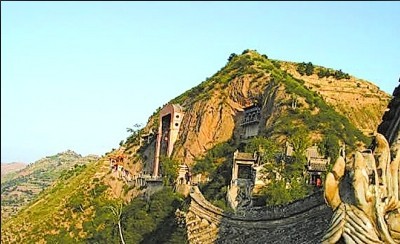

文旗山是秦嶺山脈西端的一條余脈,東西走向。山體挺拔,毓靈峻秀,巍峨多姿。文旗山與東側的簸箕山遙相呼應,統稱旗鼓山。文旗山因其巅懸崖上開鑿塑造的一尊通高27.3米的釋迦牟尼大佛像,而稱作大佛寺,為甘谷縣八景之一。有民謠說:“佛鄉有個大佛寺,頂得藍天咯吱吱。”甘谷縣八景中稱之為“懸崖大象”。

大佛洞窟兩旁,依山附勢修有長長的走廊,如同一條腰帶。廊上窟龛相連,巍峨壯觀,現存二十二個窟龛,大都平面近方形。正壁開大圓拱龛和設高壇基,並有僧人修行的禅窟,這是大象山窟龛特殊之處,在全國也很罕見。

“乘象入胎”

大象山橫嶺之上樓閣鱗次,祠宇相望。自山腳攀登而上,經韋陀殿,再穿越飛棧閣道直上至最高處三聖殿,上有石刻:“白雲封處”。山上樓閣殿宇建築,依山就勢,密布山嶺,層層樓閣,座座殿院,逐台登高。有墨翟殿、伏羲殿、魯班殿等。相傳魯班殿為大象山建築全部竣工後用所剩零塊木料拼湊為梁架而建造,殿宇結構奇巧,玲珑剔透,獨具匠心,充分顯示了精湛的建築技藝。窟龛以大象窟為中心向左右羅列,西側緊倚飛雲巖,有七窟,東側攘連松花崖,有十四窟,大佛洞窟兩旁依山勢建有長長的走廊將窟龛相連。

大象山自從以大佛聞世更名後,世人一直沿稱大像山。原中國佛教協會會長趙樸初先生根據釋迦牟尼“乘象入胎”的傳說,認為起名大象山更為確切。雖僅一字之差,且同音,但意義深遠,從此正式命名為大象山。大象山是歷代文人墨客前往覽勝,賦詞作詩贊頌之地。每年農歷四月八日有廟會,游人絡繹不絕,熱鬧不凡。登山屹窟北望,渭水煙波東瀉,鐵路、公路橫貫渭川、通濟渠水暢流,渭北山丘莽莽,景象秀麗壯觀。1981年9月10日,甘肅省人民政府將大象山石窟正式列為省級文物保護單位,並撥專款進行維修。

建寺久遠

鑿窟習禅,流行於我國北朝時期,大象山石窟至少能為研究我國北方佛教宗派的發展提供一定的線索。據史料記載,甘谷大佛石窟造像可遠溯至北魏,具體年代已經無從稽考。現存釋迦牟尼大佛像始鑿於北魏,一直到盛唐才趨完美。大佛石胎泥塑,身高23.3米,腰闊10.4米,高大魁梧,溫順善良,坐於30米高的石窟內,栩栩如生。

據史料記載,大象山石窟大規模開窟造像大約始自姚秦,佛事活動盛行於北朝以後,鼎盛於唐。甘谷大象山永明寺設戒碑有雲:“隴右密迩關中,襟帶五涼,當姚秦北周之際佛教盛行於禹城。而大陝西來吾隴甘谷為必經之地。窟像設之勝若麥積崖,大象山直遙應敦煌而無遜色,而2000年來高僧大德傳勝衍緒亦不亞東南。”

大象山不但因大佛、古建築群而聞名,更為獨特的是每至古歷四月八“浴佛節”前後,滿山遍野的紫丁香花爭相怒放,香味益人。寺院裡,梵鐘聲聲,香煙袅袅,木魚笃笃,佛號聲聲,神光赫赫。商賈游人慕名前來,為隴上名山增添了又一道風景。宋代《太平寰宇記》載:“懸崖有大象一軀,身長九丈。自山巅至山下一千二百三十丈,有閣道可蹬,蓋自古為勝跡矣。”明清時期,大象山的宗教活動更為興盛,佛、道、儒三教並存,各鑿洞窟,各建廟宇。游客四時不斷,特別是每年四月八日的浴佛節,數以萬計的游人,參加春游盛會,熱鬧非凡。大象山石窟以其豐潤優美的自然景觀和華夏的人文景觀,成為甘肅省東南部三個主要石窟群中不可缺少的一部分。

“懸崖大象”

和國內諸多石窟雕刻不同的是,大象山石窟群都鑿於高出地面約300米的懸崖峭壁上。包括大象庫、睡佛窟等。

大象窟即6號窟,亦稱大佛殿,是大象山石窟的主窟。窟內石胎泥塑大佛像是全國大型造像中不可多得的珍貴文物。從造像技法圓潤流暢、豐滿細膩的特點看,當為盛唐時期作品。宋、明、清各代都有維修和重妝、掛彩。大窟周壁有小龛70余個,龛前有金剛、白鶴童子、人面鳥等懸塑小像。大象窟檐原為木結構三重檐樓閣建築,經年久風雨侵蝕已坍塌,現拱型龛楣為1985年國家撥款建成;同年還補塑了大佛的手足和膝下衣紋等殘損部分。如此巨大的造像,在甘肅東部地區所有石窟中僅有此例,是渭河流域唯一的唐代大佛,也是全國大佛開鑿相對高度最高的造像。填補了這一地區唐代造像的不足。其余石窟大多為平面近方形,不少洞窟都是帶有僧房的禅窟,這些以僧人為主的佛窟,在內地的各石窟中比較罕見。

睡佛窟位於三星福、祿、壽洞東側。北向,平面長方形。前壁緊靠小禅窟右上角辟明窗。清代重塑蓮葉觀音像,以高度誇張手法,塑造了一尊寧靜善良而又悠然自得、半臥蓮葉之上的觀音菩薩。造像超越佛教規范,失履半臥。藝術家用泥巴塑造了一尊栩栩如生的勞動人民所敬仰的神尊。

推薦閱讀:

江蘇如皋定慧寺

陝西大唐名剎慶山寺

雲南保山玉皇閣

貴州黎平肇興侗寨

- 上一頁:漯河名勝古跡:彼岸寺

- 下一頁:貴州黎平肇興侗寨