王公稱“府” 宰相稱“邸”

日期:2016/12/14 17:57:56 編輯:古代建築與風水

禮王府內蘭亭書屋。

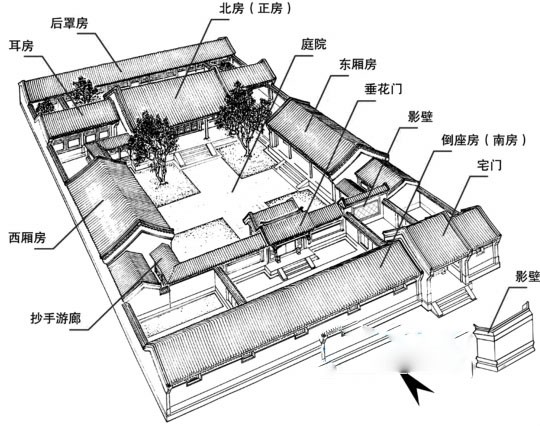

北京四合房結構圖。

只有王公的房子才能稱“府”

我們今天看到的北京,是明代逐漸遺留下來的,幾百年來一直在逐漸建、逐漸拆改,留下來這麼一個北京的框架。今天常常管北京的代表性民居叫作“四合院”,實際上這個叫法並不是很准確。

朱家溍先生在世的時候,經常和我談到這個問題,他不太贊成把北京的民居都叫四合院。他說從規制上來說,基本上屬於“四合房”。為什麼說不都是四合院,而是四合房呢?四合房是一種四合規制,就是四面圍合的一個房子,很多四合式的房子,往往是兩三進的院落,有的甚至更大。四合院是一種四合式的院落,實際上都是四面合圍(當然,有的時候不見得是四合,也有三合的),這是兩個不太相同的概念。籠統地把北京房子都稱為“四合院”,朱先生不太贊同。

從規制上來說,住房最高的等級自然是皇宮,這個我們就不去說它了。故宮既是皇帝管理朝政辦公的地方,又是居住的地方。從一般居住的房子來說,第一等是王府,僅次於皇宮,從規制上來說也是不允許越制的。老百姓管皇帝辦公的地方叫“金銮殿”,王府裡面正殿叫做“銀安殿”,其實這都是老百姓的俗稱,實際上是沒有這種稱呼的。王府裡的“銀安殿”,也就是王府裡最大的正房是不能夠重檐的,只有一層檐,不能夠像故宮那樣有兩層檐。宮裡面可以兩重檐,敕建的廟宇可以兩重檐,但是從王府以下都不能夠重檐。

北京有很多有名的王府,比如說禮王府、豫王府、鄭王府等。哪個王府的規模格局比較大,說明這個王爺在當時的地位顯赫。到了清末,比較重要的就是醇親王奕譞的醇王府、恭王奕訢的恭王府,還有慶王奕劻的慶王府。老醇親王府在鮑家街,就是今天中央音樂學院的所在地。慈禧借助恭王的力量發動辛酉政變,但是辛酉政變以後,恭王勢力衰弱,醇王越來越得到寵幸,醇王府就從原來鮑家街那兒搬到了現在的積水潭,叫做“北府”,在宋慶齡故居那個地方。比一般意義上的王府規模更大,建制更為宏偉。

王府的等級依次是親王府、郡王府、貝勒府、貝子府、鎮國公府、輔國公府。王到公能夠稱為“府”,其他的不能夠稱為“府”。現在電視劇裡有的人家裡姓李,李家人掛一個匾是“李府”,這個根本就是開玩笑。即使做到宰相,嚴格說也不能稱為“府”,只能稱為“邸”或“第”,比方說“大學士第”、“中堂第”等,比如白米斜街張之洞的房子,那也是邸。王府什麼樣?王府一般來說是三開間的大門—只有王府是三開間的大門,中間有柱子。到宅邸,不管建的大小,大門一般就是一開間,不允許有三開間的大門。

宅子大門區別社會地位與經濟狀況

宅第裡面,從宅子的大門就能看出它的等級。最高的等級叫“廣亮大門”,廣亮大門是一個誤稱,實際上是“廣梁大門”,就是房梁很長,門洞很大,但是約定俗成,都叫“廣亮大門”。廣亮大門的特點是,門楣上有雀替,門洞向外延伸,內外都有門道,門口可能還有上馬石、拴馬樁。年齡大一點的,或者是身體不太好的,還有非行伍出身的文人,不能一抬腿就能上馬,他都是先要蹬在上馬石上,有一個台階,這樣既安全又舒適。上馬石是一個階梯形的東西,上面有雕花。

比廣亮大門稍微次一點的叫做金柱大門,和廣亮大門的區別不是太大。但是它的門楣上不一定有雀替,或者說有的時候門口也沒有上馬石,它的兩邊敞開,叫“金柱大門”。這兩種大門,一望而知,都是大戶人家,非富即貴,很多宅邸都是采用這種門。民國以後有些人把門縮小了,為了不太招搖,也有這種情況。

普通人家的房子大約分成兩種,一種叫“蠻子門”,北方人管南方人叫“蠻子”,大概是指淮河以南的人。蠻子門比較小,一般來說沒有外門洞。廣亮大門或金柱大門是有內外門洞的,外門洞裡可以停車,停什麼車?不是停汽車,是停洋車,下雨了怕把洋車淋濕了,停在門洞裡。但是蠻子門,從街面上看沒有外門洞,進了門以後裡面有一個空間,就是內門道。還有一種是如意門,如意門跟蠻子門相差不是太大,也是一種比較傳統的建築。這兩類是比較一致的民居,一般是一進或兩進的院落,有這種門也算是比較殷實的人家。

民國以後出現了一種小門樓,這就是再差一點的,它的街門是和院牆平行的,剛才我說的蠻子門和如意門,基本上它們也是平行的,但是它有內門道,進門以後有內門道,在內門道裡會有左右兩條“春凳”。一般小門樓多數沒有內門道。

舉個大家都有印象的例子,老捨先生在《四世同堂》小羊圈胡同裡面,就分別有這幾種不同社會等級的人家。冠曉荷家是比較闊氣一點的大門,像錢家就是比較小一點的如意門或者蠻子門,主人公祁老太爺他們家的門就是小門樓,內外無門道,門與院牆平行。但是在門上面用瓦疊成一個如意形或者花形,也就是在大門上面高出來一塊,就是這種小門樓式的。

再次的是大雜院,窮苦人家的院落的門叫什麼?叫“鷹不落”(念lao,四聲)。為什麼呢?是說這種門太小、太破,連老鷹都不屑於在上頭落下來。那就是等於在院牆上掏個門,頂多上面有一個小檐就完了。從臨街的大門上就能區別出不同人家,望門而知這一家的社會地位與經濟狀況。

北京民居的結構與功能

按照中國的堪輿學—也就是我們常說的風水學來說,門不能直對著堂屋,必須是在巽位和乾位上。打開門以後正對著的不是房屋,而是影壁(也稱照壁)。進來以後向左手拐才是一個外院,有那麼三四十米的地方開始出現了正房,對著正房的門,叫做垂花門。外面的院子可能有一排倒座兒南房,過去的好房子都是坐北朝南。進來的外院這一小個空間,這排房子當然是坐南朝北了,都是一溜南房,這裡就叫外院。

外院一般干什麼用?首先緊挨大門的有門房,就是僕人傳達事務的房子。還可能有外客廳,也就是不願意讓生疏的一般客人進入內宅,臨時接待的這麼一個地方。或者有外書房,平常主人在那裡接待一些一般的客人,外書房並不是讀書的所在。外院還有一些下人住的房子,另外有一些像廚房、飯廳,也有可能放在外院。

一般來說,這種人家都有男僕,男僕的活動空間基本在外院。除了那些管事的僕人可以進內院回事,一般男僕不進內院。而一般女傭不出垂花門。閒著沒事兒,拿著針線活在外門道裡頭做活兒、和男僕閒聊天,都是不可能的。她們的活動范圍基本上是在垂花門以內,進入垂花門以後兩側可能有抄手游廊,廊子裡才是她們聊天、做針線活、休息的地方。

以最通常的兩進院落來說,坐北朝南的正房一般稱“堂”,我們管那個叫“上房”,或者叫作“堂屋”。一般來說是三開間到五開間,所謂開間就是以梁來計算的。三開間一般來說是一明兩暗,或者兩明一暗。對著屋門的一個明間,作為客廳,兩側是暗間;也有的把整個堂屋作為客廳的,或打通了其中一間,兩個明間做客廳,一個暗間做書房。

要是大一點的五開間的正房,兩明作為客廳,一暗作為主人的書房,在它的兩側還有比它低矮一點的兩側的正房,這種叫“紗帽翅”。紗帽翅底下的左右兩間可能作為主人的臥房。有的還有耳房,耳房是再往東西兩側延伸的兩間,各兩間或各一間矮一點的小房子。有的耳房前頭還有一個小院,從院子看各有一個圓洞門。中國建築講究對稱,這邊有的那邊也有,兩邊有兩個耳房,也可能作為主人的臥房,或者作為主人藏書、讀書的地方。魯迅在阜成門內的書房叫“老虎尾巴”。雖然他的房子不算規整,但是魯迅的“老虎尾巴”實際上也是一間耳房。

正房也就是堂屋或上房,都是一家人裡邊的長輩居住的。比方說一個五六口之家,那麼就是老太爺、老太太住在正房、堂屋、上房。東西廂房是兒女住的房子,比方說有兩個兒子,大兒子住西廂房,二兒子住東廂房。東廂房一般也是三間,比較小一點的也是三間,也是兩明一暗,或者一明兩暗,這就是兩進的院落,為什麼叫兩進?包括垂花門外邊的小外院是一進,加上正院就是兩進的院落。

三進的院落就是後面還有院子,叫後罩房。再大的四進、五進的院落,除了中路以外,還可能有跨院—兩側的院落叫做跨院。跨院也是這樣的建築格局,有正房、廂房,後面可能還有一個院子,或者有後花園,那是規模很大了。

王府的沒落

當時北京有一個“馬家”,也稱“營造馬家”。用今天的話來說,他不是房地產商,而是房地產建築商。馬家從明代就開始經營,到了最後第十四代傳人叫馬旭初,我也見過。他的祖父叫馬輝堂,他的父親馬增祺是英國留學的,這是最近的三代。馬家經營著興隆木廠,專門修建北京的房子,是北京的建房商。可以這麼說,北京十幾處的世界文化遺產,有四處是他們家修的。包括中海、南海、北海、雍和宮、天壇等等,所有重要的王府、花園,幾乎都經過他們規劃和承包修建的。清代營造據說有四大家,馬家是其中最大、最有名的一家。營造馬家,最後一代傳人要在世的話也九十多歲了。故宮的單士元先生曾經給馬旭初寫了一副橫披:“哲匠馬家”。

馬家自己的房子,就在今天東城區的魏家胡同18號,現在已經拆改得亂七八糟,不像樣子了,院落的一部分還在。這裡邊既有居住的正房,談業務辦公的地點,也有內眷居住的房。後面和西路還有很大的花園,一般人稱為馬家花園。

像這樣的大宅子,北京當時是很多的。後來逐漸不行了,王府逐漸衰落,到民國以後很多王府都在變賣,有的是賣給政府機關,有的是賣給庚子賠款的基金會,也有的是拆了賣,化整為零。最有代表性的就是豫王府賣給了協和醫院,因為協和醫院是美國用庚子賠款的錢去建的。當時老豫王爺死了,豫王的太太,俗稱叫豫王太福晉(“福晉”兩個字,電視劇讀的都是錯誤的,不能讀成二聲,必須讀成福晉—fujin,fu是一聲,很短促的音),豫王太福晉把豫王府賣給了協和醫院基金會,就是在這個基礎上建造了協和醫院。

順承王府後來建了政協禮堂,張作霖在北京的時候,順承王府也做過張作霖的大帥府。張作霖沒當過總統,他是中國海陸空軍大元帥,他是以大元帥的名義統帥全國的,他的辦公地點就在順承王府。像朝陽門內孚郡王府後來就變成了科學院情報所,當然這都是第二度、第三度賣了。一開始是賣給一些辦公機構,賣給一些大學。比方說恭王府當時賣給了輔仁大學女院,慶王府當時也是賣給了輔仁大學。八家鐵帽子王從清末已經逐漸在衰落了。民國以後王府幾乎一股腦地全在賣。

一些大的宅邸也經過了很多變遷。我們中國人常講“君子之澤,五世而斬”。簪纓之家能夠延續五代以上的很少,大宅門都是逐漸地變賣,更換主人。比方說今天北京市文物局的院子,明末的時候是崇祯田妃的父親家,在清代成了尚書致和的房子,後來又變成了中國神學院,現在是北京市文物局。那個房子很大,還只是原來的一部分,我也曾經在裡面辦公。

一般的蠻子門、如意門人家的主人也在不斷地更換。北京從前有一句俗話,叫“窮搬家,富挪墳”。搬家往往是由大變小,就是說衰落了、潦倒了、窮困了才賣房,以大房換小房,所以叫窮搬家。

宅邸以下沒有特別嚴格的區分。民國年間,如意門、蠻子門的房子也是後來很多知識分子住的地方,像林徽因的“太太的客廳”,北總布胡同24號拆掉的那個也是屬於這一類。一般來說一進到兩進,基本上是兩進的四合院比較多。當然,1949年以後的許多住房是政府分配的,像郭沫若故居、茅盾故居,那不是他們自己買的。老捨豐富胡同的小院倒是他用稿費自己買的,當時很便宜。魯迅在阜成門內的房子實際上當時來講也不是很貴,屬於兩進的房子,但是它有個出名的“老虎尾巴”。

- 上一頁:甘肅天水民居

- 下一頁:墓地風水探寅葬卯發的臥牛地