古老聖泉寺的三大“怪象”

日期:2016/12/14 17:57:33 編輯:古代建築與風水

作為江津“後八景”之一,聖泉寺曾經香火旺盛、門庭若市。隨著歲月流逝,如今的聖泉寺早已沒有了當年的繁盛,只剩下殘敗的風火牆和零亂的碎石。

然而,就在這雜草叢生、已經略顯荒蕪的古寺遺址四周,卻時有“怪象”發生。究竟是些什麼疑團和有待考證的謎題,近日,記者前去一探究竟。

1、寺院附近的青蛙都被江淵施了法?

前往聖泉寺的山路並不好走,沒有階梯,記者只能頂著驕陽,從雜草和亂石中穿過,循著山勢慢慢往上挪。

古寺遺址處早已沒了當年的建築,僅在地上隱約可見當初的屋基。但周邊古樹蔥茏,泉水淙淙,當真是好一片原生態的自然環境。

“老一輩的村民常說,在聖泉寺一帶有個"怪象"—這裡什麼動物都有,唯獨青蛙十分罕見。村裡的小孩偶爾抓到過,但奇怪的是,這些青蛙的頭上都有一塊紅斑。”德感街道文化站的楊學洪對記者說。

方志記載,明代聖泉寺內建有私塾—棲清書院,是當時江津的四大書院之一。明代名臣江淵少年時期就曾在此攻讀詩書。江淵是江津九龍鋪人,生於1400年,明宣德五年考取進士,後來一路官至工部尚書。

如今,在當地老百姓的口中,仍流傳著江淵對青蛙施法的故事—

相傳少年江淵勤奮好學。一個燥熱的夏夜,正在書院研習的江淵被屋外的蛙鳴聲擾得無法靜心,便生氣地說:“這些青蛙好煩人!”於是,他放下手中的書本,提著燈籠去山間尋找這些“擾人讀書”的青蛙,最終捉到其中最大的一只。江淵便指著青蛙的頭對它說:“你呀,真是討厭!叫你再也不准叫了!”邊說邊在青蛙的頭頂畫了一個紅點,隨後便將青蛙放歸山野。奇怪的是,自那以後,聖泉寺的夜晚便出奇的寧靜,青蛙不僅少見蹤影,而且自此頭頂上便多了塊紅點。

“按理說,聖泉寺離江邊不遠,山上又有泉水,青蛙應該不少,但如今聖泉寺周邊確實難以見到青蛙。不管傳聞是真是假,青蛙為何會在該地區消聲匿跡,仍有待科學的考證。”楊學洪說。

2、古寺後山的巨石中埋藏著“天書”?

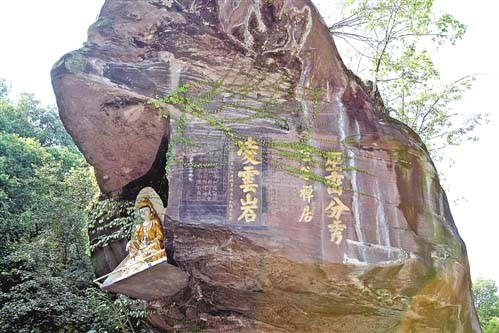

聖泉寺背靠青山,與江津城區隔江相望。寺後的山間高低錯落分布著三塊巨石,上面至今仍保留了不少明清時期的題刻,但該寺究竟始建於何年,如今已很難考查。

據《江津縣志》記載,昔日聖泉寺規模雖不大,但廟宇莊嚴,寺後分布著300多塊嵯峨的巨石,來往游者更是絡繹不絕,騷人墨客題吟甚多,堪稱川東的名勝佳景。

早年,因當地修建水庫的需要,大批的巨石被炸毀,聖泉寺也隨之被毀壞殆盡,只剩下殘敗的風火牆和四處散落的零亂碎石。

關於寺後巨石埋藏著寶貝的傳聞,迄今仍被人津津樂道。楊學洪便對記者講述了一個真實的故事:“曾經有當地人在巨石裡發現過"天書"!”

1968年,當地一個石匠在寺後的高崖上采石時,偶然發現了一方詩文石刻的石壁裡嵌著一團黑黢黢的東西。撬出來一看,竟然是一個密封的方形小龛,剝開表面的錫皮,裡面竟然是包扎整齊的12本古書。可惜石匠識字不多,誤以為這些古書價值不大,沒多久便全部送人了。

據當年見過這批古籍的人們回憶,古籍中其中一本是木板印刷的《治官記異》,是一本文官筆記小說,記錄了川南各地的怪異故事。而另一本是手抄本《皇朝冠服志》,裡面詳盡記述了清代的冠服制度,從皇帝、王妃、文臣、武將到庶民百姓,各種等級的衣冠樣式、制料、裝飾等,作者是清代大學士王侃。

“如今,這些古籍已經不知散落到何處,無法追回了。”每當說起此事,楊學洪都無不遺憾。

3、幽閉的山林中琴聲從何而來?

沿著聖泉寺後的山坡上行數十米,有一口“龍泉”。因古人在鑿井時依山勢雕刻了一條巨龍,讓泉水正好從巨龍的嘴中流出,當地人便稱之為“龍吐水”。

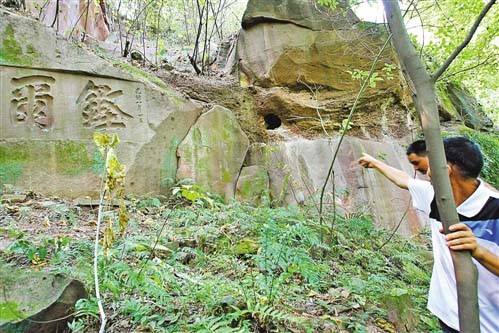

在“龍泉”左上方約30米處,有一塊長約5米,高3米的巨石。巨石上面的清代題刻“铿爾”兩字仍清晰可見。

“題刻旁邊的"聽琴洞"才是真正值得一探究竟的地方。”楊學洪指著旁邊崖壁上一個直徑30公分左右,看上去並不起眼的圓洞對記者說。

據介紹,以前每當雨後,“聽琴洞”內便會傳出叮咚、叮咚類似彈琴的聲音。而這個聲音的來源應該和不遠處的“龍泉”有關,山體中的泉水聲通過“聽琴洞”擴放了出來,正所謂泉水叮咚響。

“以前多遠都能夠聽見,石上題刻的"铿爾"兩字,估計也是古人在形容"聽琴洞"發出的優美聲音。可惜,現在這個洞遭破壞了,也沒得琴聲傳出來了。”楊學洪說。

大自然的鬼斧神工為何會成“絕唱”?

談及琴聲消失的原因,楊學洪說:“以前,"聽琴洞"的洞口只有幾公分,並不像現在這樣大。一是因為長年累月的風化,二是由於當地村民的無知,擴大洞口想探個究竟,進行了人為破壞。”

記者從江津區文管所了解到,目前有關方面已對“聽琴洞”進行了保護,並希望能夠通過技術手段,還原“聽琴洞”的原貌,讓琴聲再次響起。

- 上一頁:桃木寶劍的風水靈效

- 下一頁:風水寶地——甪直古鎮