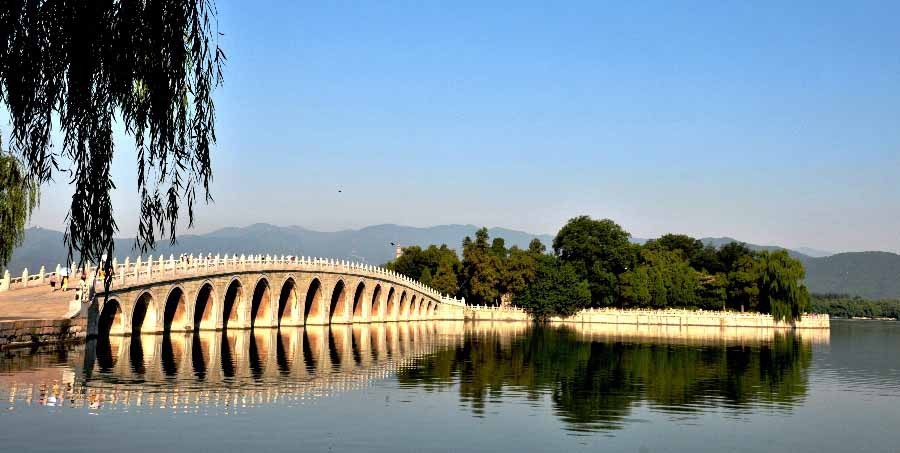

頤和園十七孔橋

日期:2016/12/14 17:46:27 編輯:古建園林

頤和園十七孔橋

昆明湖中有一座南湖島,系由一座美麗的十七孔橋和岸上相連。頤和園,原是作為帝王的行宮與游賞花園,面積達290公頃(4350畝),整座園林,以萬壽山上的佛香閣為中心,依不同的地點和地形,配置了殿、堂、樓、閣、廊、亭等等,精致而優美。

十七孔橋西連南湖島,東接廓如亭飛跨於東堤和南湖島之間,不但是前往南湖島的唯一通道,而且是湖區的一個重要景點。橋身長一百五十米,寬八米,由十七個券洞組成,是頤和園內最大的一座橋梁。遠遠望去像一道長虹飛跨在碧波之上。十七孔橋上所有匾聯,均為清乾隆皇帝所撰寫。在橋的南端橫聯上刻有“修蝀凌波”四個字,形容十七孔橋如同一道彩虹,飛架於昆明湖碧波之上。橋的北端橫聯則有“靈鼍偃月”幾個大字,又把十七孔橋比喻成水中神獸,橫臥水中如半月狀。橋北端的另一副對聯寫著:“虹臥石梁岸引長風吹不斷,波回蘭漿影翻明月照還望”。此橋的風景,在優雅寧靜之夜游賞更加怡人。十七孔橋上石雕極其精美,每個橋欄的望柱上都雕有神態各異的獅子,大小共五百四十四只。橋兩邊的白石欄桿,共有128根望柱,每根望柱上都雕刻著精美的姿態各異的石獅,有的母子相抱,有的玩耍嬉鬧,有的你追我趕,有的凝神觀景,個個惟妙惟肖。橋頭各有兩只大水獸,很像麒麟,十分威武。橋的兩頭有四只石刻異獸,形象威猛異常,極為生動。

出文昌閣向南,湖濱小島上即知春亭,因島上遍植桃柳,最早顯春意,故得此名。站立亭中遠眺近望,遠、中、近景一覽無遺,是觀全園景色的最佳地點。岸邊還有元朝宰相耶律楚材祠。再向南行,即可見全園最大的廓如亭,八角重檐,由內外三層24根圓柱和16根方柱支撐,獨具特色。該亭如一秤錘,壓在十七孔橋東端,挑起橋西側的重點景區南湖島。廓如亭旁邊有一銅牛,鑄於1775年,是特有景觀,青銅牛身下是石雕的海浪紋須彌座,表示鎮水之意。

坐落在寬闊的昆明湖上的十七孔橋,整體橋長150米,寬8米,因有17個橋洞組成而得名,是園內最大的一座石橋。它西連西湖島,東接廊如亭,飛跨於東堤和南湖島之間,不但是前往南湖島的唯一通道,而且是湖區的一個重要景點。造型優美的十七孔橋,將昆明湖的水面分出層次,千畝碧波盡收眼底的空曠觀感,因此橋的點綴,將空曠的孤寂感消弭無蹤,這些都是造園設計者神工巧匠的神來之筆。石橋兩側的欄桿上,雕刻有大小不同、形態各異的石獅544只。比起北京石獅子較為多的盧溝橋,還多上59只。觀賞石獅的奇趣造型,別有一番趣味。

橋之美這篇文章曾經引用過十七孔橋。

從全湖來看,長長的西堤與從西堤岔出去的短堤將湖隔成三塊,而分立其中的南湖島、藻鑒堂和治鏡閣島,分別象征著東海的蓬萊、方丈、瀛洲三座仙山,是道教信仰中的不老仙境。從全園來看,南湖島與萬壽山佛香閣的位置在對景手法上呈一賓一主之姿。而西堤之外無限深遠,借用園外西山淡抹的自然風光,給人開闊之感,確是景無邊,意不盡。

十七孔橋上所有匾聯,均為清乾隆皇帝所撰寫。在橋的南端橫聯上刻有“修蟲柬凌波”五個字,形容十七孔橋如同一道彩虹,飛架於昆明湖碧波之上。橋的北端橫聯則有“靈鼍偃月”幾個大字,又把十七孔橋比喻成水中神獸,橫臥水中如半月狀。橋北端的另一副對聯寫著:“虹臥石梁岸引長風吹不斷,波回蘭漿影翻明月照還望。”此橋的風景,在優雅寧靜之夜游賞更加怡人。

- 上一頁:安徽滁州市鳳陽邑的茶馬古道

- 下一頁:蘇州楓橋