巖頭景點

日期:2016/12/16 20:26:28 編輯:古代建築名稱

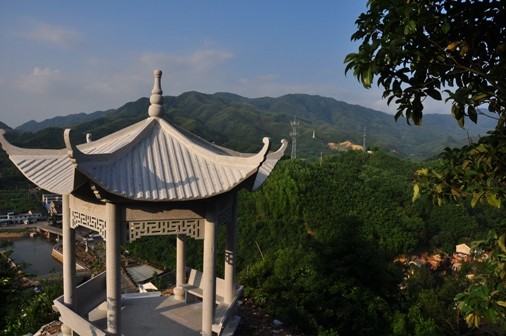

巖頭古村白象山山頂有二個亭子,上面的名叫“禮佛亭”,大家在那可以稍作休息,隱隱約約的,第一個亭子我們可以看到雪窦山大佛的一部分了,不過等下到上面的禮佛亭,大家就可以看得清楚了。(到了禮佛亭)看大佛就清楚了,連大佛的下半身都快看到了,差點可以看到大佛的褲子了!大家在這自由活動,可以拍拍照,感受感受大自然的魅力。

巖頭的風景,真是水柔山奇、巖裸谷深,於妩媚中生天趣,在平淡中見驚喜。翻開《巖頭毛氏宗譜》,首卷開篇就有獅象迎賓、虎嘯林泉、骊龍戲珠、驚蛇出峽、螺鳴空谷、魚躍龍門、布袋化巖、和尚救女、石泉滴珠、破籃拎水、西峰夕照、獨山環翠、葉底藏桃、山洪塌崗、松濤潑雲等景點的記載。這些景點都是童時記憶,現在回想起來,在稱謂上難免有所出入。有添加也有遺漏,但這些景點都確實存在,是有景可查的。

這些景點,不說不知道,一說真奇妙,不僅形神兼備惟妙惟肖,而且民間傳說內容豐富,一經說明,就會使你如身臨其境,浮想聯翩,不由自主地陶醉在水光山色之間,忘了自己,也忘了時間。難怪清朝詩人趙沛濤一到巖頭,就發出“到此方知地不凡”的贊歎,因而留戀忘返。

最令人感到親切的就是剛才我們看到的“獅象迎賓”,形象逼真的獅子山和白象山,不論風霜雨雪、寒暑交替,千百年來,都恪盡職守,站在村口,迎接賓客的到來。使你一到巖頭就有賓至如歸的感覺。最令人感到神奇的是“魚躍龍門”,你必須站在合適的位置上,等到合適的時候,在光和影的結合下,才能看到一條金色的鯉魚躍上山頂,飛向雲間,如鯉魚跳過龍門,化龍騰雲而去。最令人感到奇怪的是“破籃拎水”,小小的一丘水田,貼在半山腰干燥的巖石旁,沒有水源。天越旱,田裡的水越滿,天越雨,田裡的水卻又不知所蹤。最令人企盼一見的是“布袋化巖”,這是一個淺淺的山洞,傳說是布袋和尚曾經打坐的地方,如果有緣能夠見到他,你就可以從他的布袋裡摸取一樣寶物,可惜的是現在人去洞空,只留下他的布袋化成的巖洞,而且袋口也被牢牢地扎住,無法再從袋裡掏出寶來,布袋和尚是奉化人,奉化的岳林寺、雪窦寺乃至全國的寺院都為他建有“別墅”,他愛住那裡就住在那裡,是很難找得到他了。有空到“布袋化巖”他曾經坐過的“蓮台”上去坐坐,或者能染到一些佛氣,保佑你健康長壽。 最令人感恩戴德的是“和尚救女”,遠遠望去在大王肚的山頂上,有一大一小的人影,村裡人稱之為“大頭和尚背小娘”,有人懷疑這大頭和尚就是布袋和尚,一口氣爬上山去,想從他的袋裡摸取一樣寶貝,但走到面前,這“大頭和尚背小娘”就化作一道清風忽然不見,村人們傳說,巖頭過去是海,有吊船巖可以作證。因村莊常常被海水淹沒,大頭和尚也就是布袋和尚就出來救人。後人在大王肚山腳造了一座清風殿廟,來紀念他,誰知他不辭而別,只留下小娘做了清風殿的主人,被叫做清風娘娘,現在清風殿香火十分旺盛。最令人感到遺憾的是“松濤撥雲”,在獅子山的臀部,就是我們能看到的這座山腳,村人叫做獅股坪,坪後有一道山脊很象一條獅子的尾巴,上面種著10多株千年古松,每株需兩人聯手才能合抱,風吹枝搖,就像獅子搖尾,風急松吼,如浪濤撥雲,景象十分壯觀。因遭遇1956年台風,倒的倒,折的折,連一棵都沒有留下,以致風光不再。最令人感到警惕的是“獨山環翠”,因山口朝外,村裡人對離開巖頭就忘記家鄉的人,就斥之為“獨山朝外”,因此凡是外出謀生的巖頭人,都以此為警鐘,就是遠在海外也不敢忘記自己的家鄉,每年清明或春節都要回巖頭看看,幫助家鄉作一些力所能及的貢獻。最令人感到巧合的是“骊龍戲珠”,龍頭山和夜明珠山,隔溪相對,就像是龍將夜明珠吐進吐出,戲弄玩耍。現在在夜明珠山已造起了水力發電站,引水發電的隧道正在緊張地施工,夜明珠山不久就真的要大放光芒。

- 上一頁:巖頭的歷史遺存與特色看點

- 下一頁:巖頭古村