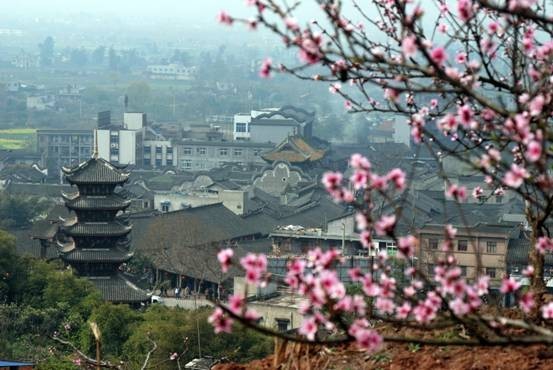

成都的後花園

日期:2016/12/15 0:11:21 編輯:古代建築名稱

洛帶古鎮景區地處“中國水蜜桃之鄉”“中國國際桃花節”主辦地的成都市龍泉驿區境內,古鎮西距成都市區18公裡,南距國家級成都經濟技術開發區11公裡,距離成渝高速陽光城入口3公裡、雙流國際機場43公裡,北距洪安火車站6公裡。成洛路、成環路東西南北貫穿全鎮,也是成趙公路、成洪公路、洛黃公路三路交匯處。

洛帶屬於亞熱帶季風氣候,年平均氣溫16-17℃,氣候宜人,全年均適宜旅游。地處成都市“二圈層”經濟圈,是四川省打造“兩湖一山”旅游區的重點景區,是國家AAAA級旅游景區、全國首批重點小城鎮、成都市重點保護鎮、成都文化旅游發展優先鎮、國家級歷史文化名鎮、全國“億萬農民健身活動先進鎮”,也是中國西部最大的也是唯一的客家古鎮,鎮內85%以上屬客家人,是四川客家聚集區的典型代表,因此又被世人稱之為“世界的洛帶、永遠的客家”,作為世界客屬第20屆懇親大會的核心分會場之一,確定了洛帶在世界的客家文化地位。古鎮旅游文化資源豐富,旅游事業發展迅猛,老街客家文化景區、金龍湖景區和寶勝村客家原生態村落相得益彰、交相輝映,呈現出“走進歷史—回歸自然—體驗山水”的文化生態旅游格局。

相傳洛帶在三國時就已有街,名“萬福街”,後諸葛亮興市,更名為“萬景街”。“洛帶”原名“落帶”,得名有兩個典故:第一個,傳為三國時劉備的兒子阿斗在鎮上玩耍,為捉鯉魚而不慎將玉帶掉入鎮上一口八角井中而得名“落帶”;第二個,因當地有一“天落之水狀如玉帶”之河,故稱“落帶”。後逐漸簡化約定俗成為“洛帶”。

“洛帶”之名最早見於唐末五代人杜光庭《神仙感遇記》所載“成都洛帶人牟羽矣”,說明“洛帶”之名成於唐末以前。北宋皇祜年間(1049—1054)的《聖母堂記》裡,已稱“洛帶”為鎮;北宋熙寧7年(1074)張溥所撰,《靈泉縣瑞應院祈雨記》有載:“府之邑靈泉,而邑之鎮日洛帶”;北宋元豐年間(1078—1085)編發的全國性地理志書《元豐九域志》(卷七)明確記載成都府靈泉縣轄:“一十五鄉,洛帶、王店、小東陽三鎮”。因此洛帶在宋初已成為地區性集鎮,至今已逾千年。

洛帶也是成都近郊保存最為完整的客家古鎮,有“天下客家第一鎮”,“成都的後花園”的美譽,旅游資源十分豐富,文化底蘊非常厚重。洛帶景區主要包括洛帶古鎮核心保護區、金龍湖景區、寶勝原生態客家村三部分。鎮內千年老街、客家民居保存完好,老街呈“一街七巷子”格局,空間變化豐富;街道兩邊商鋪林立,屬典型的明清建築風格。“一街”由上街和下街組成,寬約8米,長約1200米,東高西低,石板鑲嵌;街衢兩邊縱橫交錯著的“七巷”分別為北巷子、鳳儀巷、槐樹巷、江西會館巷、柴市巷、馬槽堰巷和糠市巷。鎮內尤以國家級重點文物保護單位--四大會館(廣東會館、江西會館、湖廣會館、川北會館)和客家博物館、客家公園最為出名,是我國古代建築“大觀園”中的一支奇葩,總面積達20000余平方米。洛帶會館是一部濃縮了的客家移民史,客家會館的建築風格屬典型明清建築風格,各殿內圓木撐弓镂雕戲劇場面,明間闌額彩繪,卷棚天花中棚和屋脊等,均雕刻了各式龍鳳花鳥戲劇人物,造型逼真,精工細雕,十分考究,具有極高的藝術欣賞價值。風火牆以磚砌,呈半圓形巨壁,高底參差,延綿起伏,猶如兩條青龍騰空欲飛。洛帶會館極具歷史、建築、文化、科學價值。金龍湖景區春花秋實、鳥語花香,寺廟晨中暮鼓、湖面碧波蕩漾。有難辯真偽的金龍仿古長城,香火旺盛的金龍寺和古老的摩巖造像等等。寶勝原生態客家村把發展生態農業與旅游經濟巧妙地結合起來,成為洛帶的客家生態文化旅游區。